みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉です。

今回は「1ヶ月でマイナス5kgは可能?ダイエットの基本的な考え方とリアル」について詳しくご紹介します。

☑️ 3パターンの体重が減る

☑️ 適切な体脂肪減ペースと体脂肪を1kg落とすためのカロリー

☑️ メンテナンスカロリーの計算方法

☑️ 1ヶ月でマイナス5kgは可能?

☑️ 筋肉を落とさず脂肪を効率よく燃やすコツ

☑️ まとめ

運動、パーソナルトレーニングの目的で常に上位にくるのはダイエットです。

我武者羅はナンセンスであり、身体のメカニズムを知りリアリティを持ち正確に頑張ることでダイエットは加速していきます。

今回の記事はダイエットのメカニズムを知ることが出来、ダイエットを始める前に把握して貰いたい内容なのでやや長くなっています。

では最後までお付き合いください。

■3パターンの体重が減る

今回のテーマである体重ですが、体重が減るというのも種類があります。体重はわかりやすい指標ですが一喜一憂できないのもまた事実です。

⑴水分が減る

⑵筋肉が減る

⑶脂肪が減る

1つずつ解説します。

⑴水分が減る

ダイエットを開始してすぐの1週間は一気に体重が下降することが多いです。この最初の1週間での変化はほとんどが水分の変化だと言われています。食事を整えると不要な水分、むくみなどが排泄されることで数値に変化がでます。

頻回に体重を測定している方はわかると思いますが、体重は±0.5〜1kg程度日によって波打ちます。身体の60%は水分でできており、水分の出し入れにより数値は変動します。500ml一気飲みすれば体重が増えますが太ったわけではありません。

⑵筋肉が減る

過度な低カロリー状態が続くことで起こるのが、筋肉量減少による体重の減少です。ここはダイエットに真面目な方、炭水化物をほとんど摂らない方に起こりやすい印象です。

これはできるだけ避けたい体重減ですね。

一般人やアスリート、どんな人でもカロリーの制限量が多いほど体重減少量は多くなります。

ただ、1日あたり250kcalと500kcalのカロリー制限をした場合を比較した実験では、500kcalの制限の方が多くの体重減少に占める筋肉量減少の割合が多いとされています。

どんなにカロリーを減らしても「1日の消費カロリー(基礎代謝)よりマイナス500kcalまで」にすることをお勧めします。

⑶脂肪が減る

これが一番ですね!「体重減=体脂肪の減少」です。

正しい運動、正しい食事制限を行うと筋肉減は最小限に抑えて体脂肪を燃やすことが可能です。

ではどんなペースで落とすことが体脂肪減に特化しているのでしょうか?

■ 適切な体脂肪減ペースと体脂肪1kgが落ちるカロリー

前項では「体重減=体脂肪の減少」であり、水分や筋肉量を落とさないことが重要ということを再認識できたと思います。

リアリティを持ちリバウンドのリスクを減らすために重要な知識です。

⑴体脂肪1kg減には〇〇カロリー

⑵適切な体脂肪減ペース

1つずつ解説します。

⑴体脂肪1kg減には〇〇カロリー

「体脂肪1kgを燃やすには約7,200kcalのマイナスカロリーが必要」この分を摂取量よりも多く摂生、または消費しなければなりません。

《1ヶ月で1kg減らすには?》

▶︎7,200kcal÷30日=240kcal

=1日240kcal摂取カロリー制限

《1ヶ月で2kg減らすには?》

▶︎ 14,400kcal÷30日=480kcal

=1日480kcal摂取カロリー制限

⑵適切な体脂肪減ペース

いずれかのペースが理想的なダイエットのペースだと考えています。

❶月1-2kg

❷体重の3-4%

❶の場合

▶︎3ヶ月で3-6kg体重体脂肪減すれば相当なものです。

❷の場合

体重50kg▶︎1.5-2kg

体重60kg▶︎1.8-2.4kg

体重70kg▶︎2.1-2.8kg

❷だと食事制限はもちろん、直接脂肪を燃やす運動である有酸素運動も取り入れることが必要になる方も出てきます。

効率的な有酸素運動についてはこちらのブログで詳しくまとめています↓↓

■ メンテナンスカロリーの計算方法

“メンテナンスカロリーを制するものが

ボディメイクを制す”

「現状維持をするためのカロリーで自分自身が太りも痩せもしないカロリー」の事です。これを知らずに闇雲にカロリーをコントロールするのは答えの見えない問題を解いているようですね。

自分は1日でどれくらいのカロリーを消費しているのか把握しておくこと。外食に行った時カロリーが表記されているお店も増えてきているので指標にもなりますよね。

メンテナンスカロリーは「基礎代謝×運動レベル」で算出できます。

ではそれぞれの計算をしていきましょう。

⑴基礎代謝の計算

⑵運動レベルの算出

⑶メンテナンスカロリーを求める

⑴基礎代謝の計算

「身長・体重・年齢」の3つのデータから算出する方法です🔽

【男性】

66+13.7×体重+5.0×身長-6.8×年齢

【女性】

665.1+9.6×体重+1.8×身長-4.7×年齢

※体重はkg、身長はcm

⑵ 運動レベルの算出

次は運動レベルを見てみましょう。

運動レベルは、普段の習慣から当てはまるものを選び数値を読み取るだけです。以下の表にまとめているので、自身の運動レベルを確認してみましょう。

あくまでも目安なので、あまり動いてないと感じる方は、目安よりも少ない数値で計算してみて下さい。

⑶メンテナンスカロリーを求める

メンテナンスカロリー

=基礎代謝×運動レベル

週1の筋トレの場合×1.2で計算でします。

EX〉

①女性45歳、160cm、55kg

=1,257kcal×1.2=1,508kcal

②男性50歳 、175cm、70kg

=1,582kcal×1.2=1,898 kcal

ここで求めた数値が「今の体重を維持できるカロリー」です。必要に応じてカロリーを増減させて、ボディメイクをしていきます。

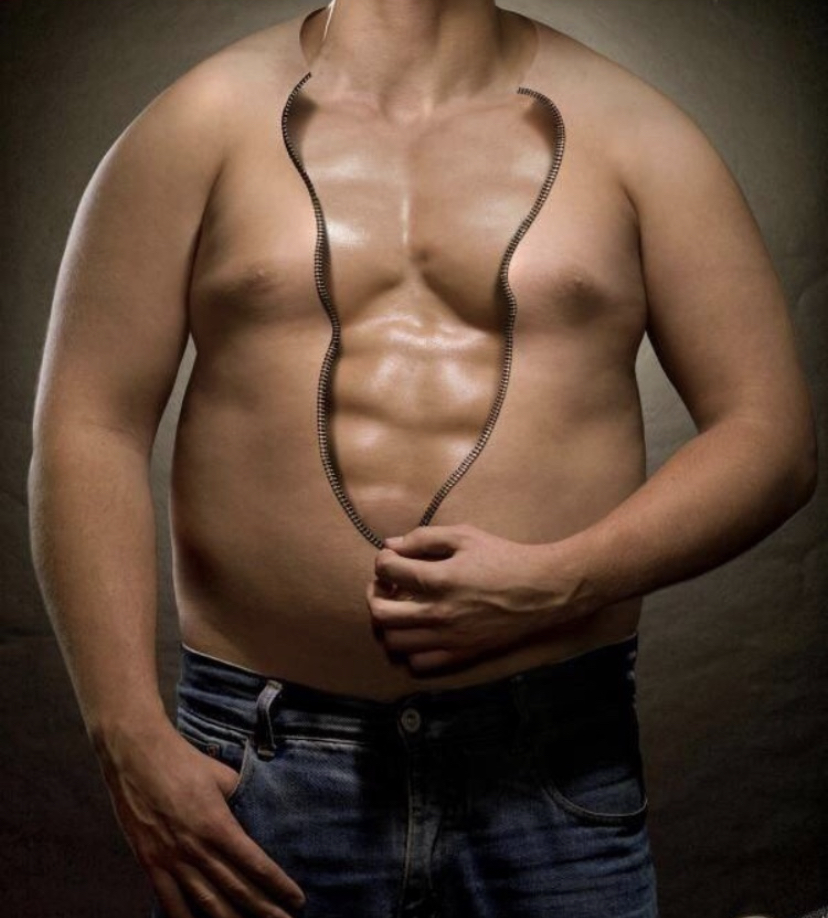

■ 1ヶ月でマイナス5kgは可能?

今回表題に載せた「1ヶ月でマイナス5kgは可能?」ですが、体重は頑張ればいける方もいます。ただし、かなり厳しい数値。

水分や筋肉量ではなく、厳密に体脂肪を5kg落とすには計算上36,000kcalのマイナスが必要です。これを1ヶ月で考えると↓↓

《1ヶ月で体脂肪マイナス5kgの計算》36,000kcal÷30日=1,200/日

推奨しているの1日の制限するカロリーはメンテナンスカロリーよりマイナス500kcal以内。残りの700kcalはもう少し食事を制限したとしても毎日のように有酸素運動を実施することが必要になってきます。

やはり1ヶ月の体重減でリアリティがあるのは前項で解説した以下です。

❶1-2kg

❷体重の3-4%

月1kg減らせれば3ヶ月で3kgも除脂肪することができます。「食事を極端に減らさず食事を整えることが重要」で焦らず正確に進めていくことがリバウンドのリスクを減らすことができます。

■筋肉を落とさず脂肪を効率よく燃やすコツ

ここまで読んでいただいた方は、自分のメンテナンスカロリーも知りあともう一歩。数値以外で正しいダイエットを成功するコツを見ていきましょう。

⑴ タンパク質を落とさない

⑵ 脂質と炭水化物の調整

⑶ アルコールの制限

⑷ 間食の内容を見直す

⑸ 野菜・海藻・きのこ類を意識

1つずつ解説します。

⑴ タンパク質を落とさない

十分なタンパク質摂取を維持することは筋肉の分解を抑制するために超重要です。

カロリー制限をしていてもタンパク質摂取が十分であれば「窒素バランス」がマイナスになるのを防げると研究・立証されています。

「窒素バランス」とは?

体内のタンパク質の代謝を示す指標のことで、「摂取したタンパク質の含有窒素量-体外に排泄された窒素量」で表されます。窒素バランスがプラスのときにはたんぱく質代謝が合成の方向にあり、マイナスのときには分解の方向にあるという判定ができます。

▶︎ようはカロリーが不足していてもタンパク質を積極的にとれると筋肉が落ちづらくなるということ!

⑵ 脂質の調整

脂質は1gあたり9kcalと三大栄養素の中で一番高カロリーです。 ご飯は食べずにおかずメインとしてきる方は意外と脂質量が多くなりがちな印象です。

勿論、体の細胞膜やホルモンを作ったり、脂溶性ビタミンの吸収を助けたりなどの役割があり、人の体にはなくてはならない栄養素ですが肉の脂、揚げ物などおすすめできない普段摂りすぎになりやすい脂質もあります。

⑶ アルコールの制限

ビール、ワイン、サワーなど糖質の多いお酒ではなく、焼酎やウイスキーなど糖質少ないお酒なら!と考えている方も多いと思います。

アルコール自体にカロリーが1gあたり7kcalあります。食事が100%近くコントロールできているのであれば多少のお酒は良いと思いますが、間違いなくダイエット、除脂肪する中で邪魔者になります。

⑷ 間食の内容を見直す

間食は食事でとりきれない栄養を補うためのものという位置付けで「補食(ほしょく)」と捉えます。

気分転換やストレス発散で食べるケーキやチョコレート・スナック菓子などの「間食=おかし」はダイエット中は特に控えるべきです。脂質も炭水化物も豊富に含まれていて高カロリーであるため、減量期に限らずおすすめはできません。甘いものが欲しくなる方はもしかすると3食で炭水化物不足やそうカロリー不足が起きているかもしれません。

やはり一般的にはタンパク質を補食することがおすすめです。

⑸ 野菜・海藻・きのこ類を意識

コンディションを崩さないようにビタミン・ミネラルの補給は欠かせません。野菜・海藻・きのこ類を使った副菜のおかずは、料理のかさを増して満腹感にもつながります。

きのこの食物繊維は、便通を改善したり食べ物の脂肪分を吸着することで体脂肪として蓄積されにくくする効果もあるのでダイエットは勿論、美容、健康目的の方にもおすすめです。

■まとめ

・極端な食事制限はかえってリバウンドやコンディションの悪化を招いていまうため、適切な量を制限する。

・減量中であってもバランスのよい食事をすることで、筋肉の分解を防ぎ、コンディションを維持しながらダイエットができる。

闇雲に制限をするのではなく、まずは自分自身を知ることで無理な目標も立てなくなり挫折することも減っていきます。

・月に1-2kg

・体重の3-4%

おおよその指標にしてカロリーをコントロールしてリバウンドのリスクを減らしダイエットを成功させていきましょう。

TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉 拓郎

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。