みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉です。

今回は「卵とコレステロール!ボディメイクの強い味方」について詳しくご紹介します。

☑️コレステロールとは

☑️ 卵の摂取制限はもう古い?最新コレステロール対策

☑️ 卵は完全栄養食品+栄養成分解説

☑️まとめ

卵はコンビニ、スーパーどこでも手軽に手に入る食材です。含まれる栄養素の多様さと豊富さから、「最強の栄養食」「完全栄養食品」ともいわれる卵。

1個でも良質な栄養素をバランス良く摂取できるため、ダイエットにも活用したいところです。しかし、栄養が豊富な分、コレステロールが気になると昔から言われているのも事実。

常に情報がアップデートされている現在の情報ではどうでしょうか?では書いていきます。

■コレステロールとは

コレステロールは、脂質仲間である中性脂肪とは異なり、エネルギー源として消費することや、運動によって減らすことはできません。

コレステロールの役割としては↓↓

①細胞膜の構成

②ホルモンの材料

③胆汁酸の材料

細胞膜の成分になり、性ホルモ(テストステロンやエストロゲンなど)や副腎脂質ホルモン、ビタミンDなどの原料にもなります。さらに、胆汁酸の原料となり生命維持に必要な脂質やビタミンの吸収を助ける働きもしています。

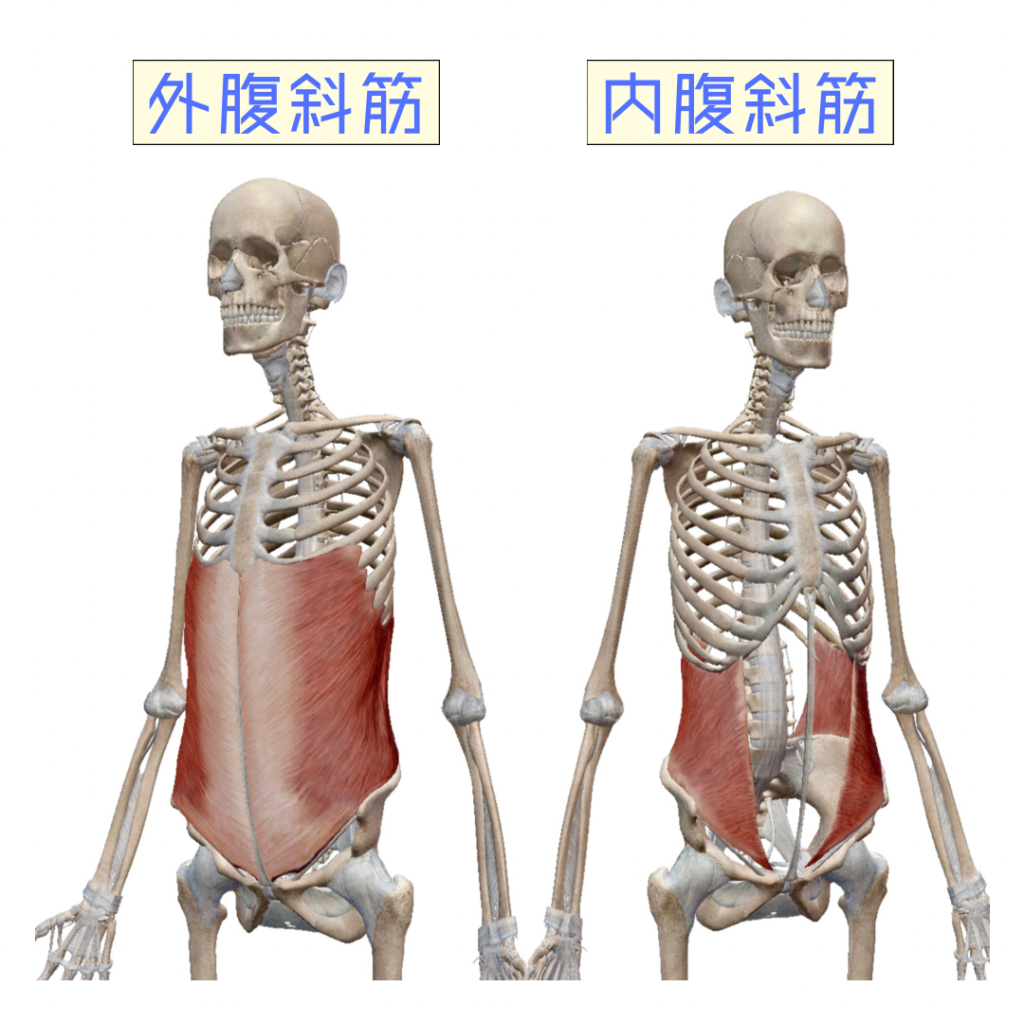

また2種類のコレステロールに分類されます↓↓

①HDLコレステロール(善玉)

②LDLコレステロール(悪玉)

善玉がHDL、悪玉がLDLです。

HDL(善玉)は、血管の壁にはりついたコレステロールをはぎ取り、肝臓に運びます。

LDL(悪玉)は、肝臓に蓄積されたコレステロールを身体中に運びます。

もし体内のコレステロール量が増え、HDLが不足してしまうと、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などリスクが高まるとされています。

こういった高コレステロールからくる健康被害の所以があり”昔から”「卵は1日1つまで。それ以上食べるとコレステロールが高くなる」と言われてきました。

■ 卵の摂取制限はもう古い?最新コレステロール対策

長年、卵はコレステロールの悪役として扱われてきました。しかし、最新の研究は、その常識を覆しつつあります!

人間の体は、肝臓でコレステロールを作り出しており、食事から摂取する量よりもはるかに多いコレステロールを体内で生成しています。

食事からコレステロールを多く摂ると、体は自身のコレステロール産生量を減らし、バランスを保とうとします。

このため、卵を食べたからといって、コレステロール値が急激に上がるわけではないのです!

ちなみに厚生労働省では5年ごと改定される「食事摂取基準」に2005年〜2015年までコレステロールの1日の摂取の目安を発表していましたが、その数値にする科学的根拠が得られなかったことから、現在はコレステロールの1日の推奨量は設定されていません。

ただし、個人差があることも事実です。

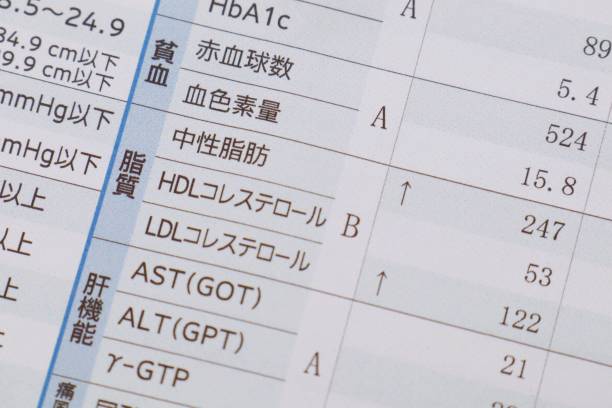

多くの研究によると、約3分の2の人は卵を食べてもコレステロール値への影響は少ない一方、残りの約3分の1の人は卵を食べるとコレステロール値が上がりやすい傾向があるとされています。(脂質代謝異常(旧:高脂血症)の診断を受けている方や、肝機能が低下している方は主治医の意見を仰ぎ注意は必要です)

先ほど体はコレステロールが多いと自らコレステロールを生成する量を調整する!と記述しましたが、個人差もあることから目安はつくるべきですよね。健常の方は「1日2個」までにしておけば色々リスクは減らせます。という文献が多く発表されています。

■卵は完全栄養食品+栄養成分解説

卵は「完全栄養食品」と呼ばれています。

その所以として、卵はビタミンCと食物繊維以外の必須栄養素をほぼ全て含んでいます。

特に、体内で生成出来ない必須アミノ酸をバランス良く含んでおり良質なたんぱく質を効率的に摂取出来ます。

ビタミンA・D・E・B群・鉄・亜鉛など、様々なビタミンやミネラルが含まれており、バランスの良い栄養を摂取できることから健康維持、ボディメイクに役立つ食品と定評があります。

ちなみに、卵1つの三大栄養素の栄養成分はこちらです↓↓(個体差あり)

・カロリー・・・80〜90kcal

・タンパク質・・6〜7g

・脂質・・・・・5〜6g

・炭水化物・・・0.2〜0.5g

「卵を3つ食べると、鶏胸肉100gのタンパク質約20g相当を摂取できる」と思うと食べやすさも含めて優秀ですよね!どこでも手軽に手に入れることのできる卵はボディメイクの強い味方ですね!(筆者千葉は毎日2〜4つ食べています٩( ‘ω’ )و)

筋肉をつける、ダイエット、シェイプアップ、アンチエイジングなどさまざまな目的においてたんぱく質は必要不可欠です。筋肉をつける以上に筋肉が失われないようにするためにも必須の栄養素です。

たんぱく質の必要性、重要性についてはこちらのブログで詳しく解説しています↓↓

■まとめ

今回は「卵とコレステロール!ボディメイクの強い味方」についてまとめてみました。

卵は1つで6-7gのたんぱく質が手軽に取れる完全栄養食品です。筋肉をつける、ダイエットなどボディメイクにおいてたんぱく質は欠かせないことがわかっていただけたと思います。コレステロールにおいても、摂りすぎることで高くなるエビデンスはなくどんどん情報はアップデートされてきています。

正しい知識をつけて効果的に健康的にボディメイクしていきましょう!

パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。

TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。