みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉です。

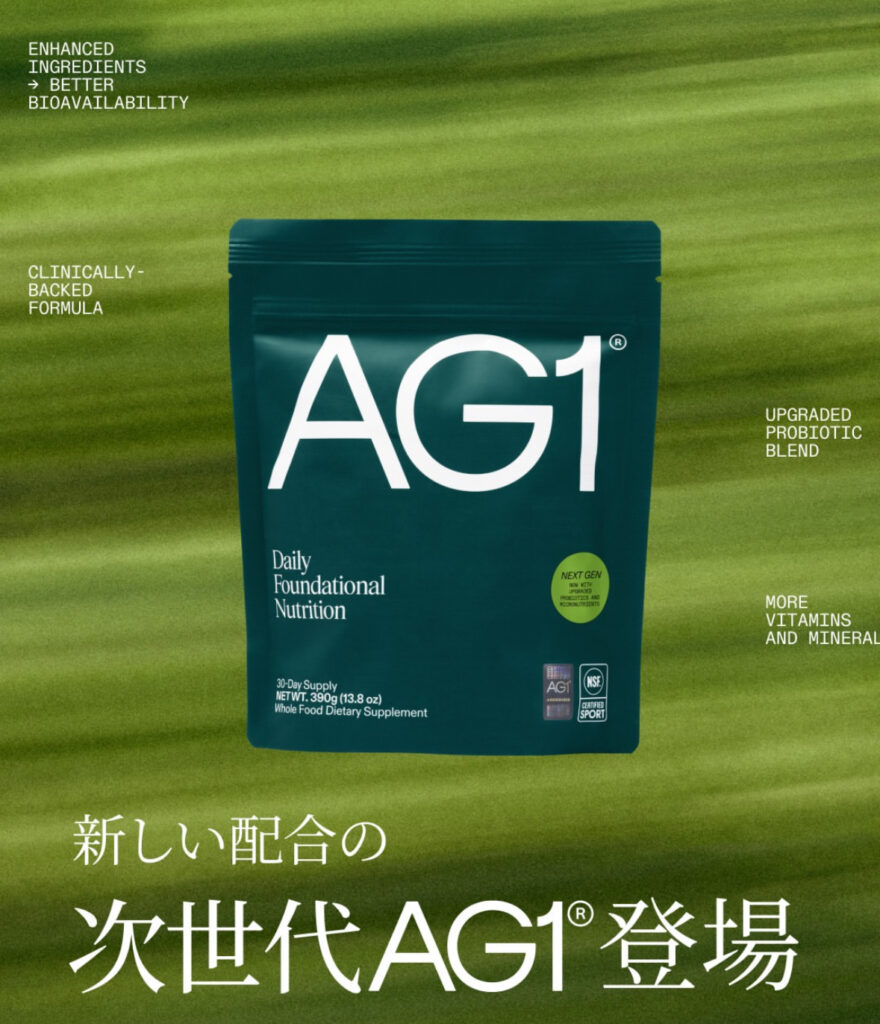

今回は「AG1!新ウェルネス・ドリンク」 について詳しくご紹介します。

☑️ AG1とは

☑️ AG1はオールインワンを超える

☑️ AG1の代表的効果

〜1杯でバランスを補う

☑️ こんな方におすすめ!

☑️ まとめ

研究結果に裏付けされた次世代AG1。

ダイエット、筋肉をつける、シェイプアップ、アンチエイジングなど様々なトレーニングの目的があると思いますが、

大元にあるのは「心身ともに健康であること」ではないでしょうか。

人間は太っていなく、筋肉が理想量あることはもちろんのこと、常にバランスの良い栄養状態でいることが健康の観点からとても重要です。

では書いていきます。

*AG1 JAPANのHPの情報を参考に、画像も引用

■AG1とは

臨床データに基づき作られている次世代AG1は、「厳選された75種類以上の栄養成分」を手軽にとれる臨床的に実証されたドリンクです。

2010年にアメリカで始まり、何百万人の朝をサポートした製品です。ついに2025年に日本に初上陸!

気になる身体のハリや不快感を和らげ、エネルギーをサポートします。1番のゴールは、1日に必要な栄養素を毎日のパフォーマンスと長期的な健康づくりを支える栄養を届けます。取り込むことで健康と美容を後押しすることです。

安全性は第三者機関が検証し、NSFスポーツ認証(NSF Certified for Sport®)を取得しています。

「新しい朝の健康習慣」

といったところでしょうか!

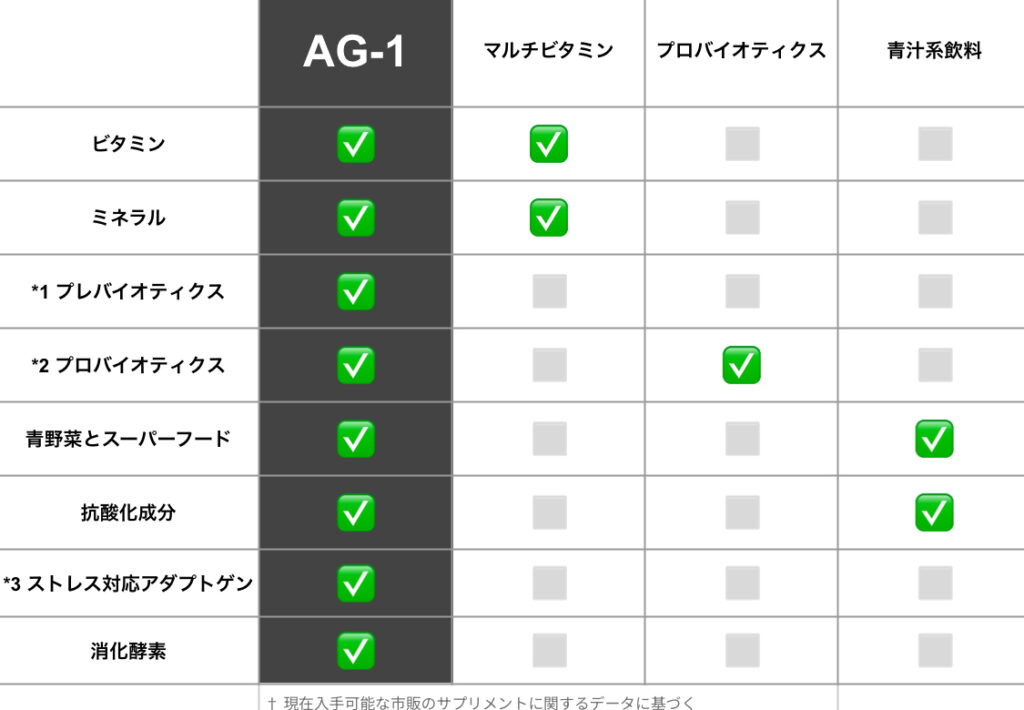

■AG1はオールインワンを超える

オールインワンとはそれ1つで全てまかなえる時に用いられるワードですが、このAG1はかなり優秀な配合がされています。

*1 プレバイオティクス

*2 プロバイオティクス

*3 ストレス対応アダプトゲン

聞き馴染みのないワードもあるので「図の中の*1.2.3」を解説します。

*1 プレバイオティクス

▶︎ 難消化性の食品成分です。

胃や小腸で消化吸収されずに大腸に届き、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌を増やし腸内環境を健康に保つ働きをします。

*2 プロバイオティクス

▶︎十分な量を摂取すると健康に有益な作用をもたらす「生きた微生物の総称」です。

代表的なものに乳酸菌やビフィズス菌などがあります。腸内環境を整えることで健康維持・増進に役立つとされています

*3 ストレス対応アダプトゲン

▶︎身体がストレス(肉体的、精神的、環境的)に対応する能力を高めるハーブや生薬の総称。

ストレスによる体の乱れを正常化し、心身のエネルギーを高める効果が期待されます。アダプトゲンとして認定されるには、「❶無害であること ❷ストレスへの抵抗力を高めること ❸生理機能を正常化すること」の3つの条件を満たすことが必要です。

身体にメリットのある物質が物凄く多く含まれているということですね!

すごいϵ( ‘Θ’ )϶

■AG1の代表的効果

〜1杯でバランスを補るオールインワンα

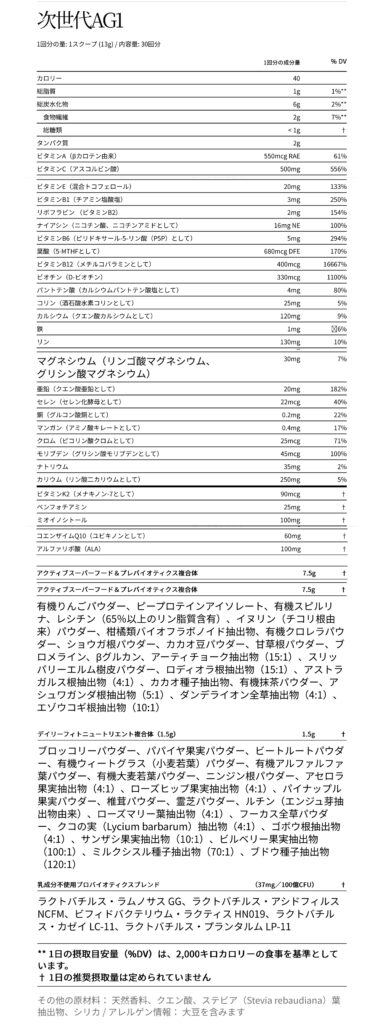

バランスの取れた食事を心がけても、中々摂りきれない栄養素はたくさんあります。AG1は、体に届きやすい形で必要な栄養素を最適な量で届けます。

%DVは1日に必要な量相当からのパーセンテージです。

物凄いことになってますね(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

⑴腸内環境を整える

⑵エネルギーの維持をサポート

⑶脳と気分のリフレッシュ

⑷免疫をサポート

簡単に解説します。

⑴腸内環境を整える

AG1は、体に届きやすい成分で消化を助け、ハリや不快感を和らげながら、腸の健康をサポートします。

⑵エネルギーの維持をサポート

AG1は、体に届きやすい成分で消化を助け、ハリや不快感を和らげながら、腸の健康をサポートします。

⑶脳と気分のリフレッシュ

ビタミンやミネラル、抗酸化成分が、前向きな気分と神経系の健康を支えます。

⑷免疫をサポート

毎日摂取する抗酸化成分、プロバイオティクス、機能性キノコで免疫全体の健康をサポートします。

■こんな方におすすめ!

AG1はこんな方におすすめします↓↓

✅普段から外食が多い方

✅食事のバランスが崩れている方

✅朝ごはんの習慣がない方

✅健康のために栄養補給したい方

AG1は、社内の医師・科学者・研究者が、第三者の専門家と共に検証を実施しています。

⑴70%が赤血球葉酸レベル上昇

⑵73%がビタミンCレベル上昇

⑶腸内の有用菌が10倍

AG1摂取とプラセボでの比較で3か月以内に主要栄養素レベルが向上しているので、合う人には効果が出るようです!

すごい👍

✅たくさんサプリメントを摂っている

✅サプリメントの経験がない

気になる方は始めてみてはいかがでしょうか?

2025年1月に日本初上陸したAG1のwebページをシェアします↓↓

https://jp.drinkag1.com

■ まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は「【AG1】新ウェルネス・ドリンク!2025年日本に初上陸🇯🇵」についてまとめてきました。

何をするにも「健康」は何よりも大切。

筋肉をつける、ダイエットする、アンチエイジング、大元は健康であることです。気になる方はぜひ参考にしてみてください。

パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。

TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉 拓郎

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。