みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉です。

今回は「

☑️足首が硬い原因

☑️足首の硬さに関係する筋肉

☑️足首が硬くなることのデメリット

☑️ 足首の指圧ストレッチ5選+α

日常生活でつまずきやすい…

足首を捻りやすい…

ふくらはぎが疲れやすい…

実はそれ、足首が硬いことが原因かもしれません。

足首が固まっていると、スポーツや日常生活でケガをしやすくなるのはもちろんのこと、血流が悪くなることにより冷え性が悪化する恐れもあります。

では書いていきます。

■足首が硬い原因

そもそもなんで足首が硬くなるの?と疑問に感じる方もいると思います。

足首が硬くなる原因は、足首付近の筋肉やふくらはぎの筋肉があまり使われずに固まっていたり、過緊張してしまっていたりすることが原因です。

筋肉が緊張してしまう理由は、日常つま先に重心がかかっていることや、足首周りの筋肉をあまり使っていない、または使いすぎにより筋肉が緊張してしまいます。

運動不足や、デスクワークなどであまり動かない人は特に固まりやすいので、常日頃からストレッチや筋トレをする必要があります。

■足首の硬さに関係する筋肉

足首の硬さはどこの筋肉の影響なのでしょう?

今回は4つに絞ってご紹介します。

⑴ 腓腹筋

⑵ ヒラメ筋

⑶ 前脛骨筋

⑷ 後脛骨筋

⑴腓腹筋(ひふくきん)

一般的に「ふくらはぎ」と言われるのがこの筋肉。

腓腹筋とはヒラメ筋の外側にある筋肉で、 大腿骨に付着していて腓腹筋の腱とヒラメ筋の腱が合流し、アキレス腱となり踵に付着しています。

運動時にジャンプしたり走ったりする動きで使われます。つま先立ちや、走る、歩く時に足で地面を強く蹴り出す動きなどに使われる筋肉です。

⑵ ヒラメ筋

ヒラメ筋は腓腹筋の内側に位置する筋肉で、大部分が腓腹筋に覆われています。ヒラメ筋は腓腹筋よりも足首を下に向ける動作(足関節底屈)に貢献する筋肉でとても強い筋肉です。

長時間の立ち仕事や、競歩、マラソン等をされる方には非常に重要な筋肉になります。

腓腹筋とヒラメ筋2つあわせて「下腿三頭筋」と呼ばれています。

⑶ 前脛骨筋

前脛骨筋は「弁慶の泣き所」と呼ばれるスネの部分の少し外側に付着している筋肉です。

つま先を持ち上げる(足関節背屈)筋肉で普段生活している中ではあまり意識して使用することのない筋肉なのですが、コリ固まってしまうとふくらはぎの疲労感に繋がり、つまずいたりむくみの原因となってしまいます。

普段ヒールを多く履く方が、ペタンコの靴を履いて歩くと筋肉痛になりやすい筋肉です。歩行時につま先を上にあげ踵から接地する正しい動作でよく使われる筋肉ですね。

⑷ 後脛骨筋

足首の内側にある内顆(内くるぶし)の後方からスネの内側を走行している筋肉が後脛骨筋です。

後脛骨筋には荷重時に足や身体を安定させたり、着地時の衝撃をやわらげる働きがあります。

ランニングやジャンプ、ウォーキングなどスポーツや長時間の立ち仕事で、これらの筋腱に負荷がかかることで「シンスプリント」と呼ばれる炎症を起こして痛みや腫れが生じやすくなる筋肉とも言われています。

今回紹介した以外にも足首には「長腓骨筋・短腓骨筋・第三腓骨筋・超母子屈筋、伸筋」など多くの筋肉が存在しています。それゆえ硬くなりやすいとも言えます。

これらの筋肉が固まることでどんな弊害があるのか次項でご紹介します。

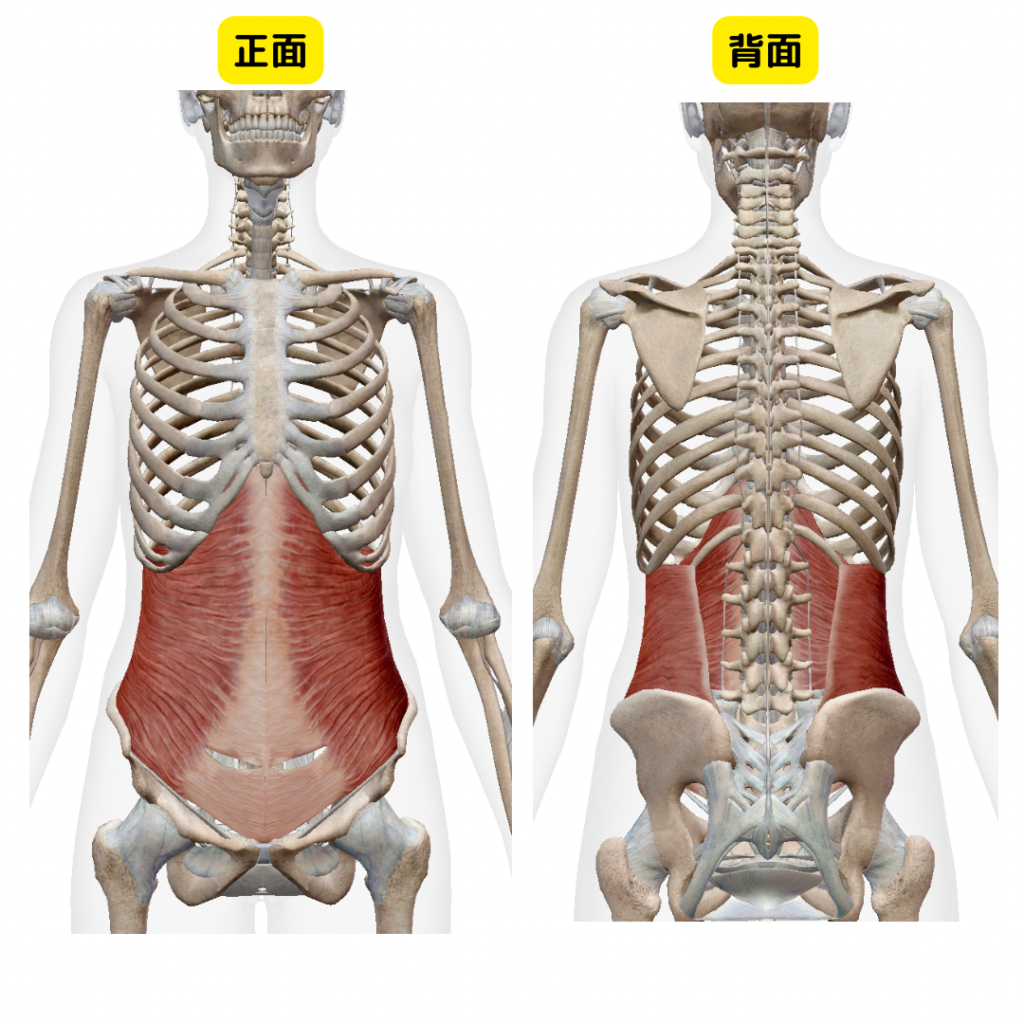

■足首が硬くなることのデメリット

前述したように足首には多くの筋肉が存在します。足首が硬いことによってさまざまな弊害があります。

中には日常生活に支障をきたすものもあるので、早急に改善したいですね。

⑴ しゃがめない

⑵ 膝、股関節を痛めやすい

⑶ 捻挫しやすい

⑷ 冷え性、足が攣りやすい

⑸足裏の姿勢が崩れる

では1つずつ解説します。

⑴ しゃがめない

足首が固い人は、しゃがんだ際に踵が浮いてしまったり、しゃがんだ瞬間後ろに転がったりしてしまいます。

脚やお尻のトレーニングでしゃがむ際にも可動域が制限されてしまいます。下半身のトレーニングには踵に荷重を意識する種目がたくさんあるので足首が硬いと阻害要素になってしまいます。

⑵ 膝、股関節を痛めやすい

歩く際に足首が正しく稼働しないため、歩いている時の衝撃を緩和しにくくなります。その結果、膝や股関節に負担が掛かり痛みを生んでしまう可能性があります。

走る時は歩く時の数倍のストレスがかかるのでストレッチを入念にしたいところです。

⑶ 捻挫しやすい

足首が硬いことにより、少し捻っただけで捻挫をする恐れがあります。スポーツなどをやっている人は特に捻挫しやすくなるので注意しましょう。

⑷ 冷え性、足が攣りやすい

足首付近の筋肉が使われにくくなって、血液の流れが悪くなり、冷え症にもつながります。

血行不良や冷え性がひどくなれば、睡眠中に足が攣ってしまうこともしばしば⁈睡眠を妨げることもあるため足首周辺に血液を循環させる必要があります。

足が攣るについて予防改善法をこちらのブログで詳しく解説しています↓↓

⑸ 足裏の姿勢が崩れる

足首周りの筋肉が固まることで、足裏のアーチが崩れ土踏まずがなくなる扁平足や逆にハイアーチ、その他浮き指、外反母趾などの不良姿勢に繋がりやすくなります。結果まわりに負担が掛かり膝やその他の筋肉や靭帯を痛めてしまいます。

それだけでなく、歩き方がおかしくなり骨盤が歪み、腰を痛める原因にもなります。

唯一地面と接地しているのは足裏です。足裏の崩れは全身の歪みに繋がってしまいます。ストレッチして改善していきたいですね。

■足首の指圧ストレッチ5選+α

足首の柔軟性を高めるにはストレッチや運動が必須です。やり方を習得し足首の柔軟性を維持・向上させましょう。

今回は通常のストレッチとは違い、硬い筋肉に指圧を加えながら行うリリース方法をご紹介します。

⑴アキレス腱とふくらはぎの内側の筋肉の境目を両手の親指で抑える

▶︎抑えたまま足首を上下30秒に動かす

⑵ふくらはぎ外側の筋肉の真ん中を両手の親指で抑える

▶︎ 抑えたまま足首を上下に30秒動かす

⑶ ふくらはぎ内側の筋肉の真ん中を両手の親指で抑える

▶︎ 抑えたまま足首を上下に30秒動かす

⑷ アキレス腱から辿っていきふくらはぎの筋肉とアキレス腱の境目を両手の親指で抑える

▶︎ 抑えたまま足首を上下に30秒動かす

⑸ ふくらはぎの内側のアキレス腱から辿っていき硬い部分を両手の親指で抑える

▶︎ 抑えたまま足首を上下に30秒動かす

【 Point 】

☑︎ 押圧の力は自身でやる場合はイタ気持ちいいくらいが指標です!硬いからといって力強く押しすぎないようにしましょう。

☑︎ 30秒動かしているうちに圧をかけている指が少しづつ沈んでいく感覚が出てくるとgood!

☑︎ 圧をかけて「足首を動かす」ということがこのテクニックの肝です。

今回紹介した指圧リリースストレッチを実施して、仕上げで通常のストレッチをすると筋繊維が引き伸ばされやすくなり硬い方にとても有効です!

⑹仕上げのふくらはぎのストレッチ①

⒈足を前後に開く

⒉後ろの踵が浮かないように体重を前にかける

⒊後ろのふくらはぎ〜アキレス腱の伸びを感じたら20-30秒静止

⑺仕上げストレッチその②

⒈片膝を曲げ、逆を立膝姿勢をつくる

⒉前脚の踵が浮かないように荷重する

⒊アキレス腱〜ふくらはぎの伸びを感じたら20-30秒静止(つま先と膝の向きを揃える)

■ まとめ

足首が硬いと悩んでいる方は多いと思います。

良くあるストレッチで思ったような成果が出ない方はぜひ今回紹介した指圧リリースストレッチを試してみてください。

パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。

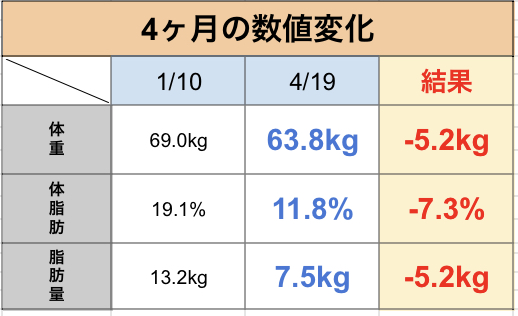

TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。