みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉です。

今回は「腹筋するとお腹よりも背中が痛い」について詳しくご紹介します。

☑️お腹は脂肪がつきやすい?

☑️背中が痛くなる4つの理由

☑️正しく鍛えるためメンテ種目4選

☑️まとめ

表題でも載せたように「腹筋をするとお腹よりも背中が辛くなってしまう」こんな方も少なくないのではないでしょうか?本来の狙いの効果が半減してしまうかもしれません。では書いていきます。

■お腹は脂肪がつきやすい?

ダイエット、トレーニングをしている方は「お腹の脂肪をスッキリさせたい」と考えている方はとても多いと思います。

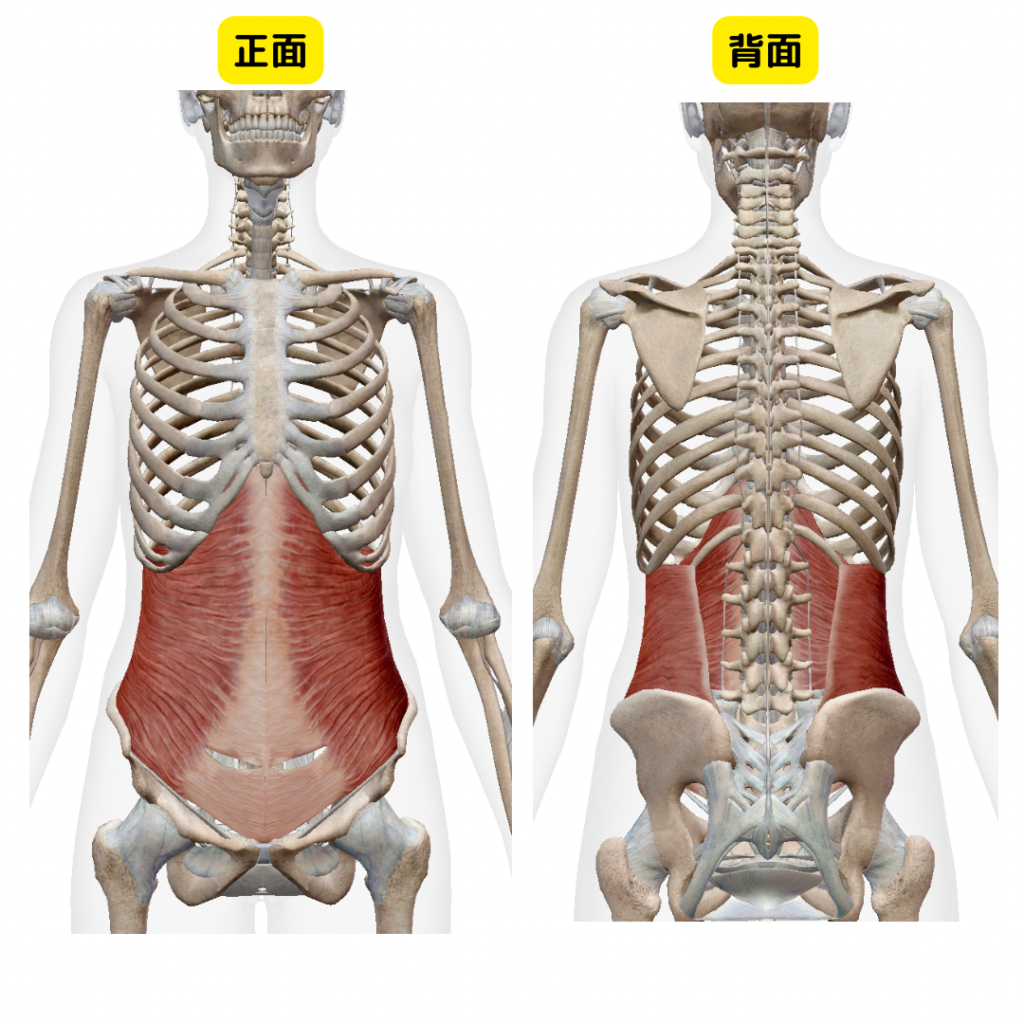

お腹は肋骨と骨盤の間に位置しており、真ん中に背骨がある以外は内臓しかありません。あとは筋肉や脂肪なので脂肪がつきやすいとされています。

内臓も集中していることから「皮下脂肪」「内臓脂肪」ともにつきやすい場所とされています。

皮下脂肪と内臓脂肪についてはこちらのブログで詳しく解説しています↓↓

お腹だけの脂肪を落とす”部分痩せ”は理論上難しいですが、”筋肉の多い箇所には脂肪がつきずらい”ということは間違いないとされています。

なので、お腹を鍛えて筋肉量を貯筋していくことはダイエットにおいて太りづらい身体作りに必要不可欠です。

そんなお腹のトレーニングですが表題の通り、腹筋運動をしているのにお腹に効いている感じがせず、背中や腰、首などが疲れてしまうという方も少なくないと思います。そう体感したことのある方はぜひ続きを読んで、改善策を実践してみましょう!

■背中が痛くなる理由

いきなり本題です。腹筋をすると背中や腰が痛いという方はいくつか原因と傾向があります。

⑴腹筋が弱い

⑵腹横筋の反応が薄い

⑶背中が硬い

⑷姿勢が悪い

1つずつ解説します。

⑴腹筋が弱い

腹筋を鍛え始めて間もない方は腹筋自体の筋力がまた発達段階です。お腹を意識的に硬くする、使うということが苦手でお腹に意識が飛ばず背中や腰、首など他の部位にに力が逃げていってしまいます。

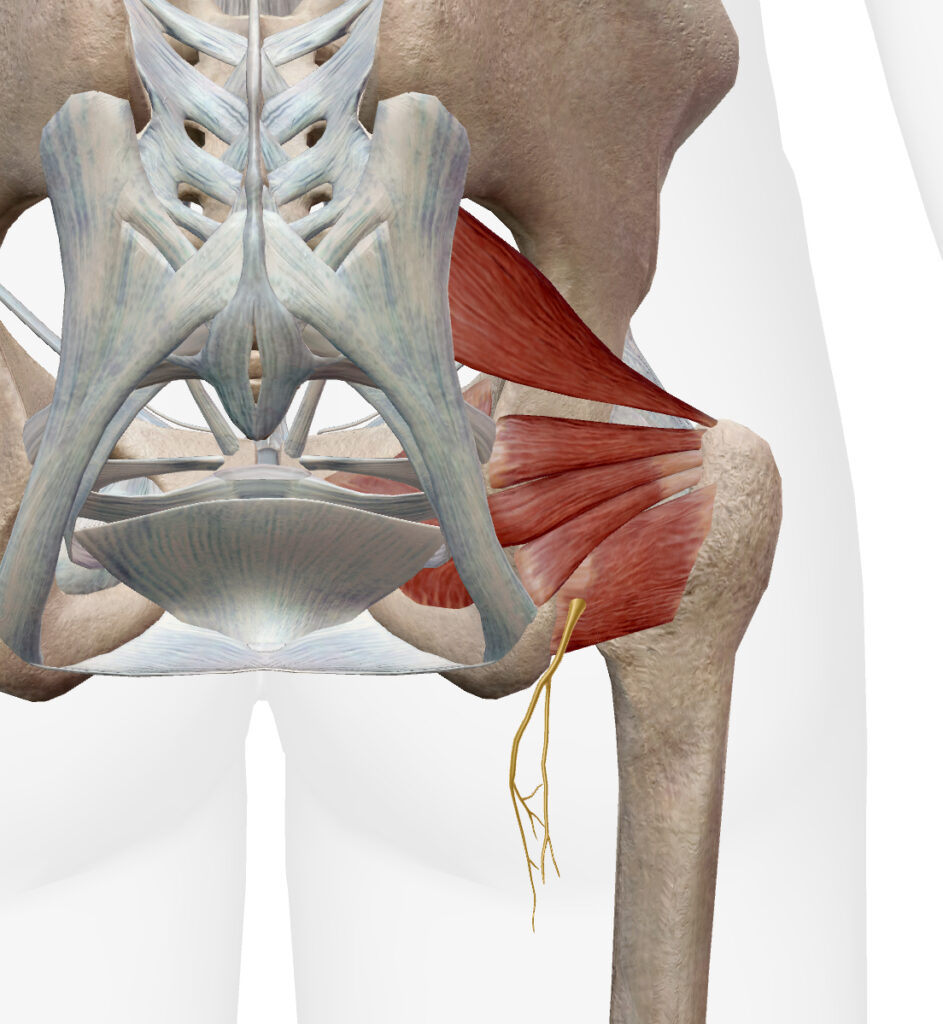

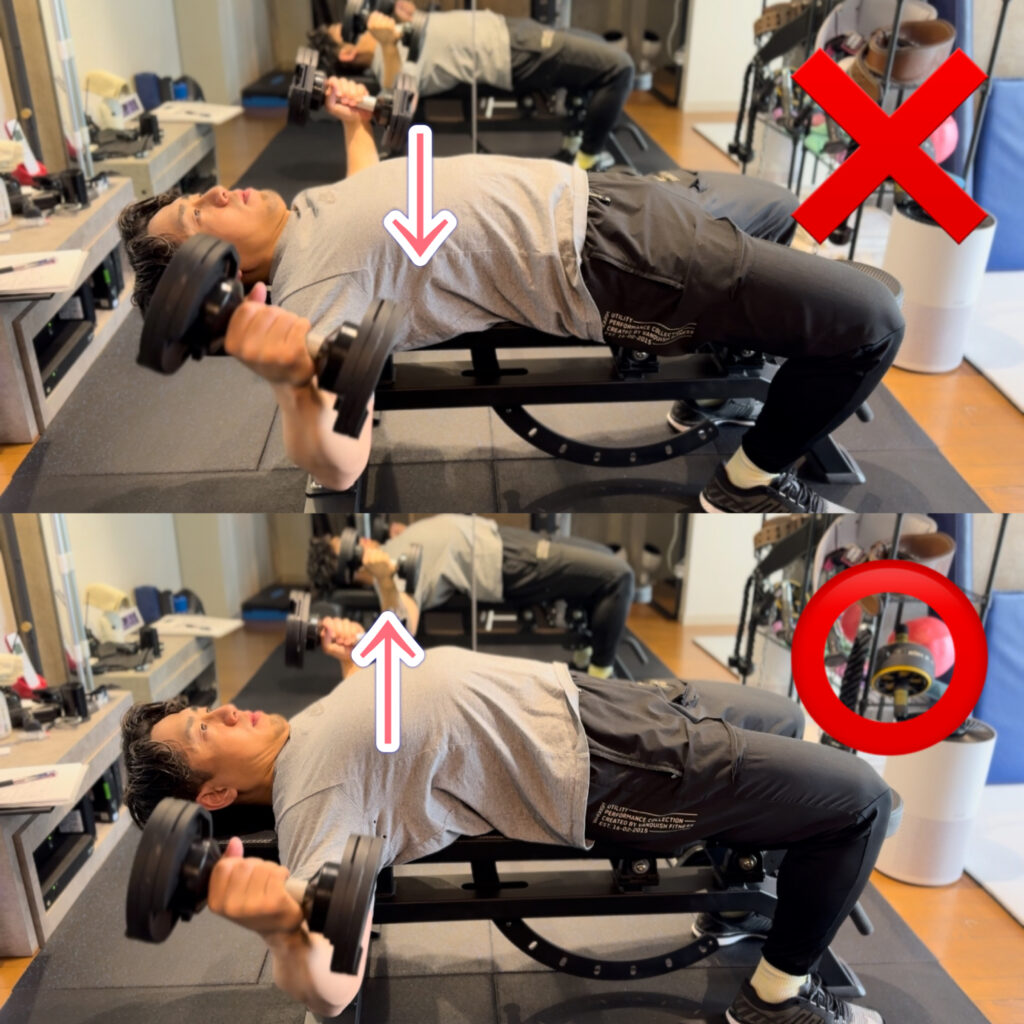

⑵腹横筋の反応が薄い

腹横筋とは、お腹を1周包んでいる腹巻き状のインナーマッスルです。

インナーマッスル▶︎アウターマッスルの順で力が入るのが理想ですが横隔膜も含めインナーマッスルの働きが薄いと腰や背中が痛くなる傾向にあります。

⑶背中が硬い

腹筋は基本的には上体起こし動作で、身体を丸めて起こす動作ですが、そもそも丸めることに硬さがあるとブレーキがかかってしまいます。

背中や背骨が硬く丸める柔軟性が低いと、腹筋をすると腰や背中が痛くなりやすいです。

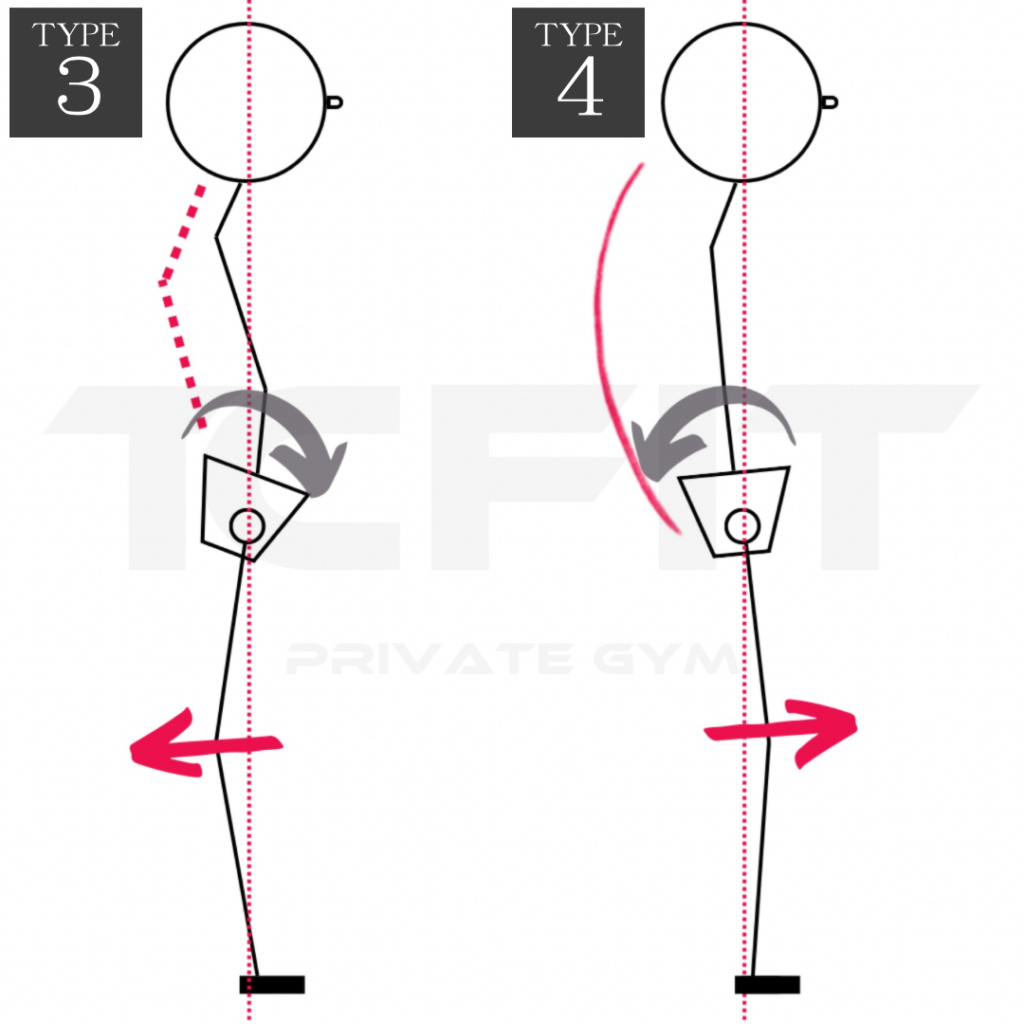

⑷姿勢が悪い

⑶にも繋がる話ですが、腰や背中に負担のかかる姿勢になると、腹筋をすると背中や腰に力が入りやすくなります。

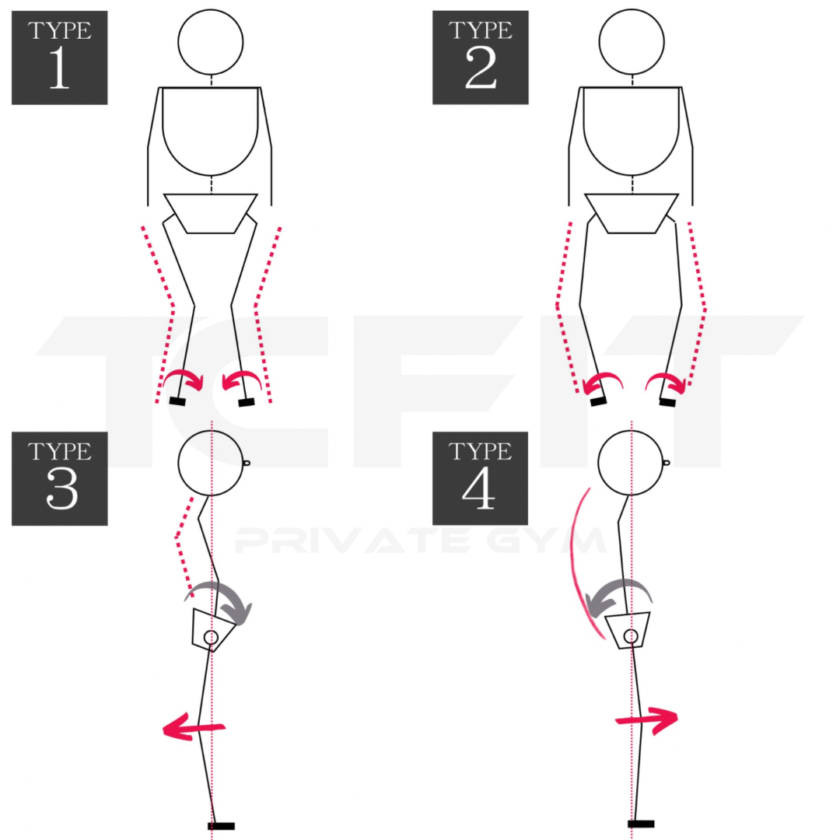

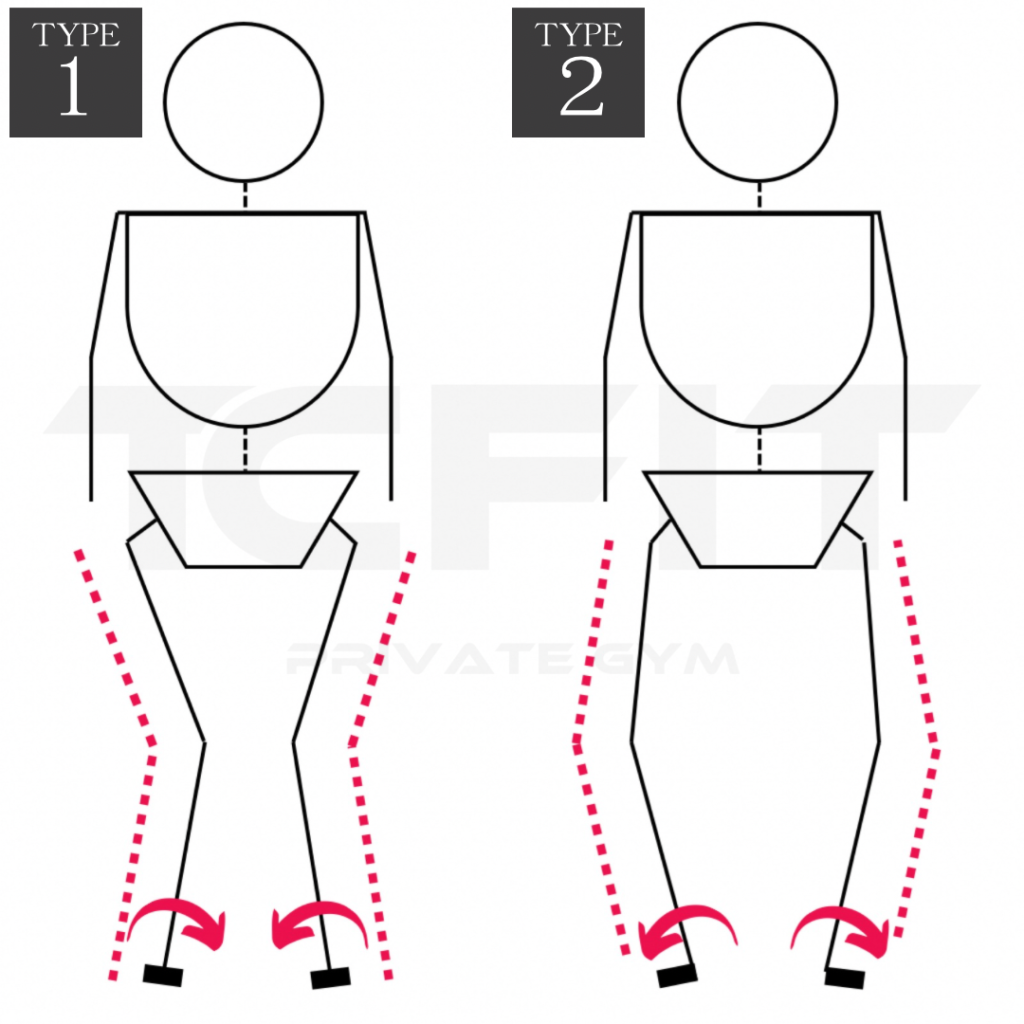

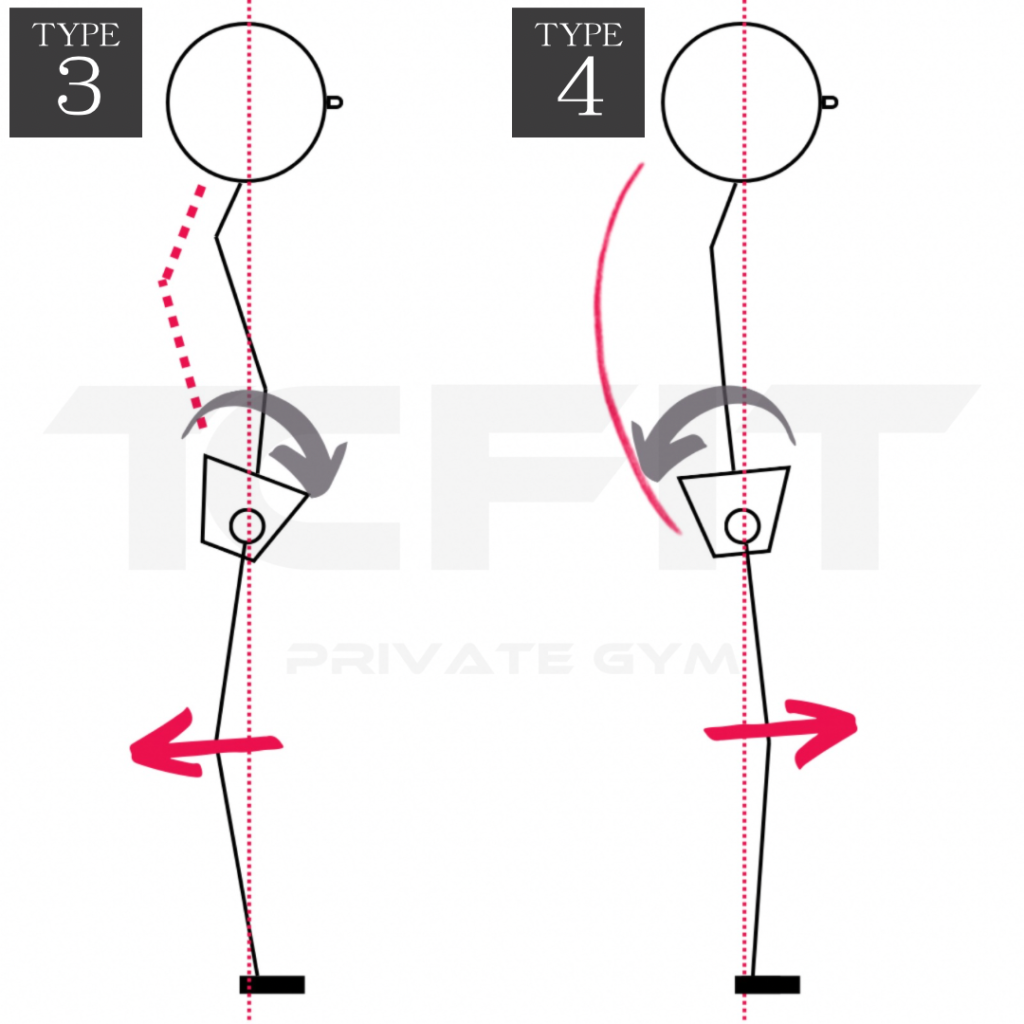

以前のブログでもご紹介しましたがこういった姿勢が代表的です。特にTYPE3の方は腰が短縮しており腹筋中一層腰に負担がかかりやすくなります。

効果的に腹筋を鍛えるための対処法、コンディショニングをご紹介します。

■腹筋正しく鍛えるためメンテ種目4選

前項で腹筋をすると腰や背中が痛くなる原因を4つ挙げました。ではその原因の対処法をご紹介します。

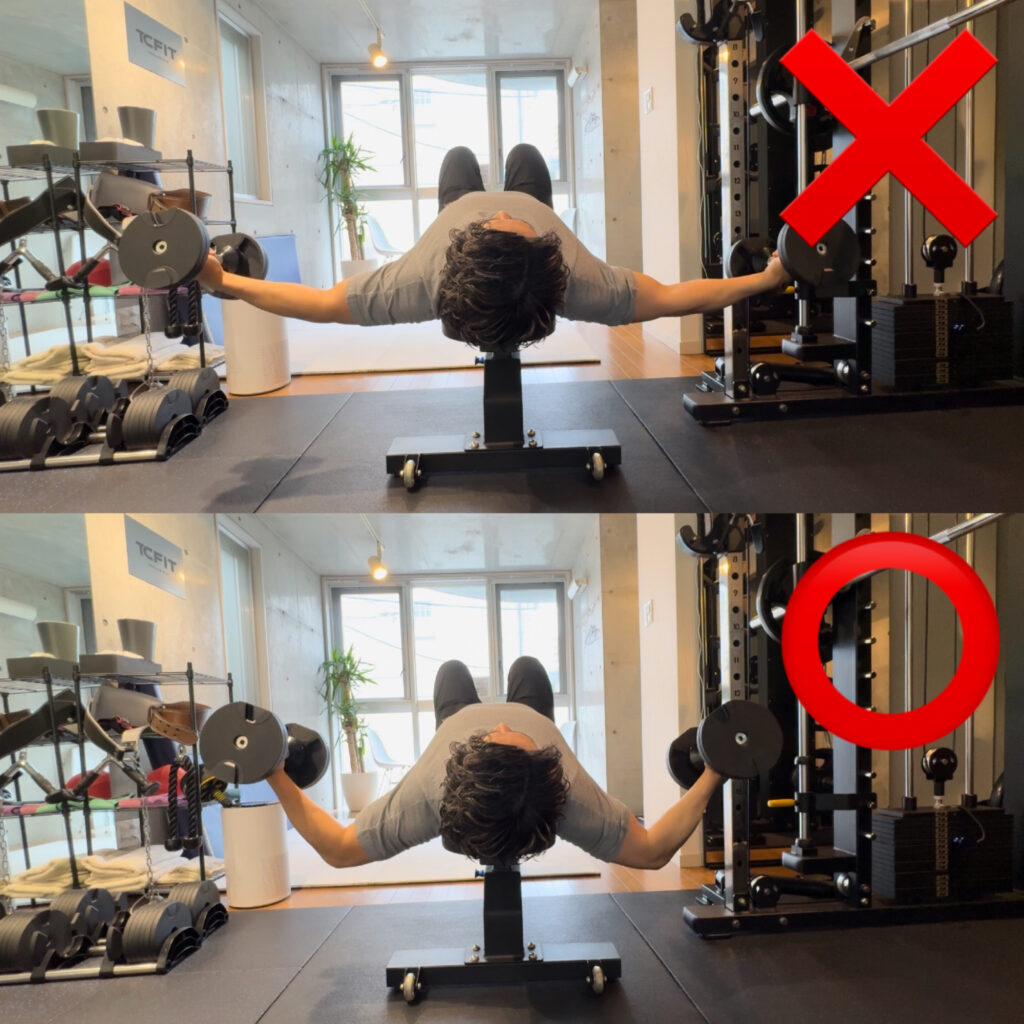

⑴チャイルドポーズ

⑵キャットアーチ

⑶ストレッチ(大臀筋、腸腰筋、広背筋)

⑷ドローインティルト

1つずつ動画つきで解説します。

⑴チャイルドポーズ

▶︎背骨を丸めやすくするストレッチ

❶正座で足の指を重ねずに足の甲をマットにつけて座る

❷両手を身体の前に着き、少しづつ手を前に滑らせるようにしながら上体を倒す(可能であれば額をマットに下ろす)

❸肘は伸ばしきらずに軽く曲げて肩周りをリラックスさせる

❹腰や背中が丸く伸びるのを感じながら、肩・首・頭の先まで力を抜いてリラックス!

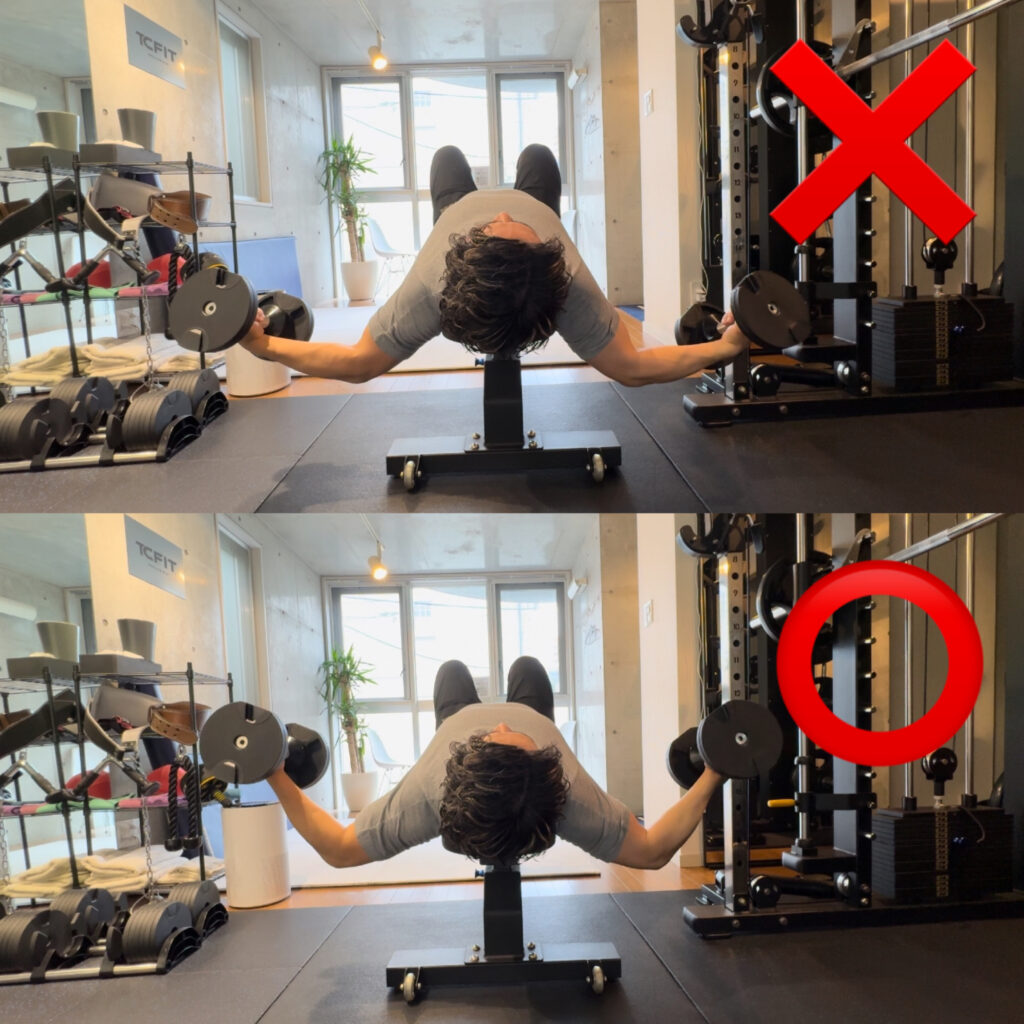

⑵キャットアーチ

▶︎ 背骨の動きを良くして、インナーマッスルの活動を高める種目

❶四つ這い姿勢になる

❷息を吐きながら背中と骨盤を丸める

❸息を吸いながら背中と骨盤を反らせる

❹これを数回繰り返す

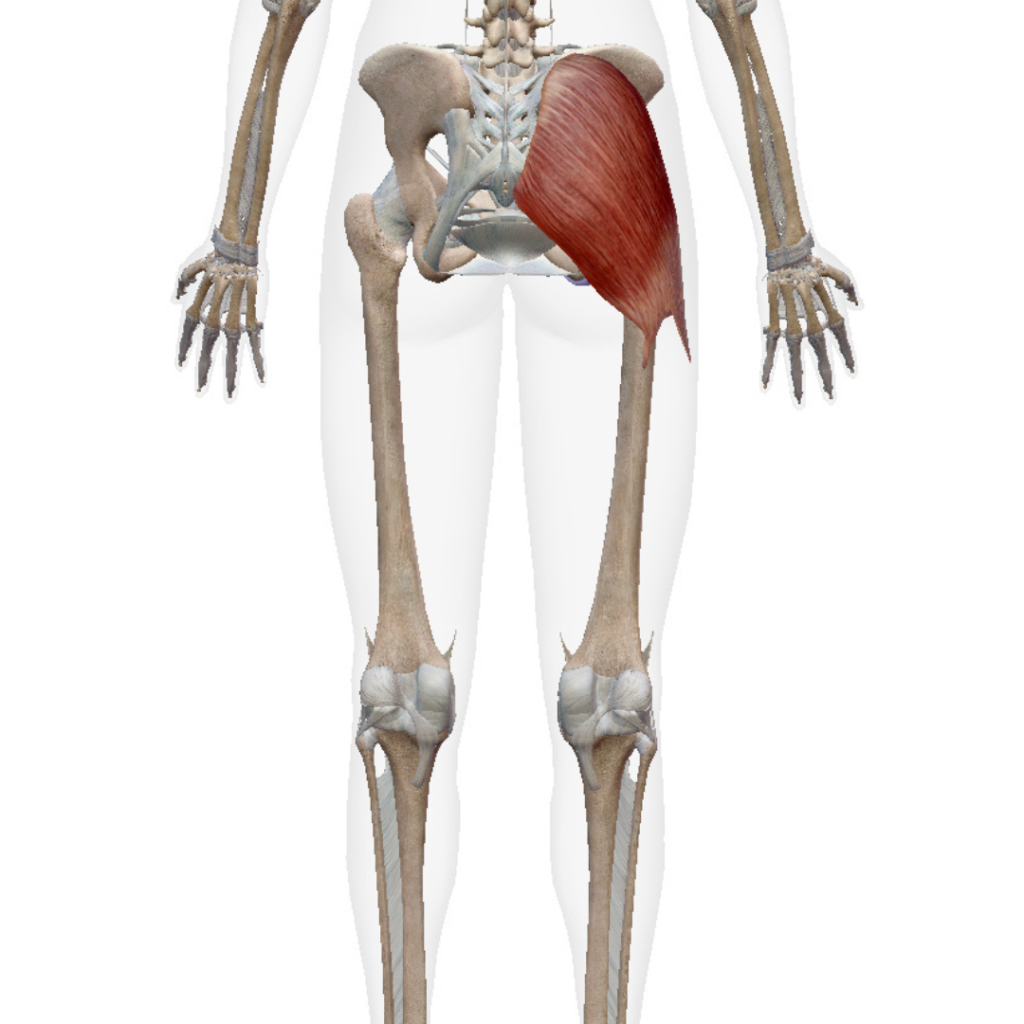

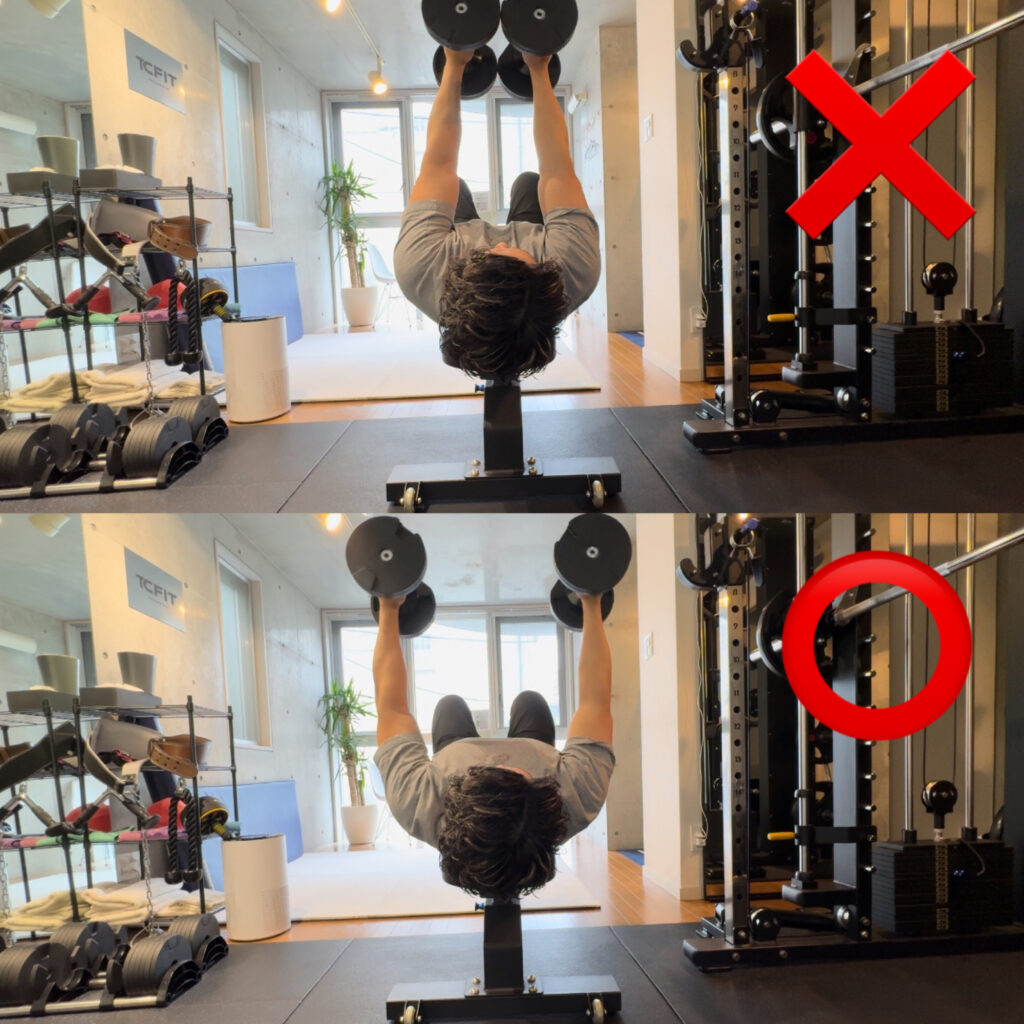

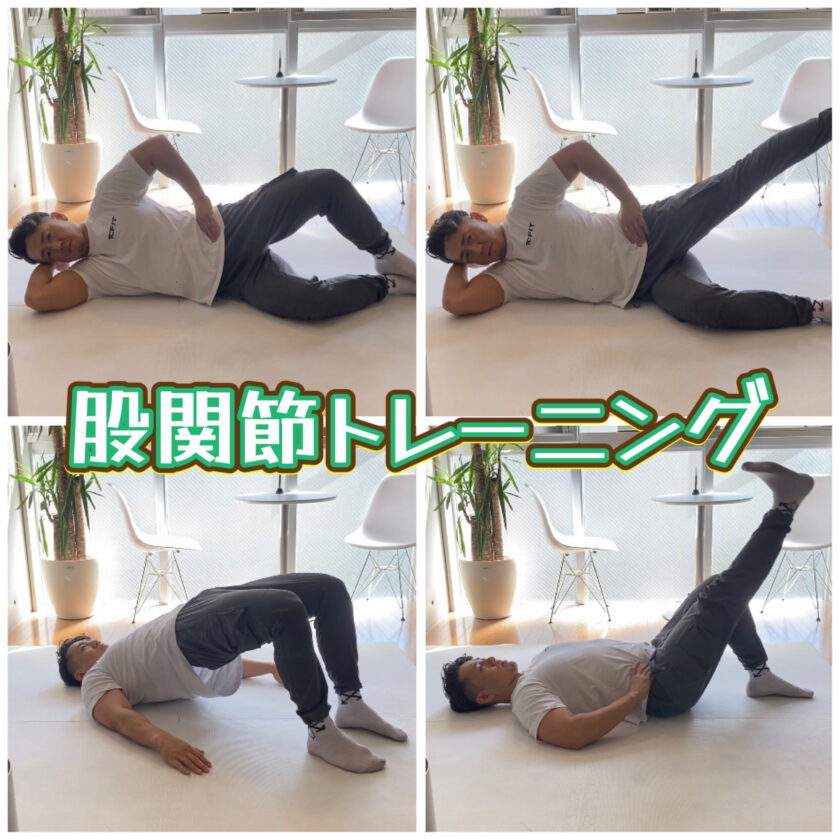

⑶ストレッチ(大臀、腸腰、広背)

▶︎腰を反らせてしまう筋肉のストレッチ

❶片脚あぐら位置、逆足は後ろへ伸ばす

❷あぐら脚側の肘を床に着く

❸逆の手を呼吸を吐きながら前に伸ばし吸いながらややツイストして元の位置へ戻る

❹これを10回ゆっくりと繰り返す

⑷ドローインティルト

▶︎腹横筋の反応を高める

❶膝を立て仰向けに寝る

❷骨盤のゴリゴリした骨の2横指内側、2 横指下を指で抑える

❸呼吸を吐いて❷の場所を薄くしながら骨盤を後傾させる

❹吸いながら骨盤を前傾させる

❺数回繰り返し、❸の状態をキープしながら呼吸を繰り返す

ドローインについてこちらのブログで詳しくまとめています↓↓↓

今回紹介したものは身体の力が抜けた状態で行えるとさらに効果が期待できます。

「ストレッチポールを使用したベーシックセブン」は全身をくまなく緩めることができるのでおすすめしています。

代表的な猫背や巻き肩、反り腰などの姿勢改善にも効果的なので、毎日ご自宅でやりたいですね!こちらのブログで詳しくまとめています↓↓↓

■まとめ

今回は「腹筋するとお腹よりも背中が痛い」についてまとめてみました。

「お腹周りの脂肪をスッキリさせたい!」

この目的はトレーニング、ダイエットをする方多くは目的1〜2位の方が多いと思います。お腹を鍛えたいのに腹筋をしても他の部分に負荷や意識が逃げてしまったらもったいないですよね。正しい知識をつけて効果的に健康的にボディメイクしていきましょう。

パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。

TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。