みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉です。

☑️ 伸張反射のコントロール

☑️ 自律神経調整で筋緊張の緩和

☑️ 筋肉の走行を意識したストレッチ

☑️「一時的」ではない定着戦略

☑️ “伸ばす行為”ではなく”再教育”

今回は「ストレッチの効果を最大限に高めるポイント〜理論に基づいた戦略的アプローチ」について詳しくご紹介します。

ストレッチは「やれば柔らかくなる」もの?

答えは、、やわらかくならないやり方もあります。

神経・筋・組織の反応を理解して行うことで効果が大きく変わります。日々ストレッチをしているのに思ったような効果を感じられていない方!ストレッチ効果を高めるために押さえておきたい4つの重要な専門ポイントを解説します。

⸻

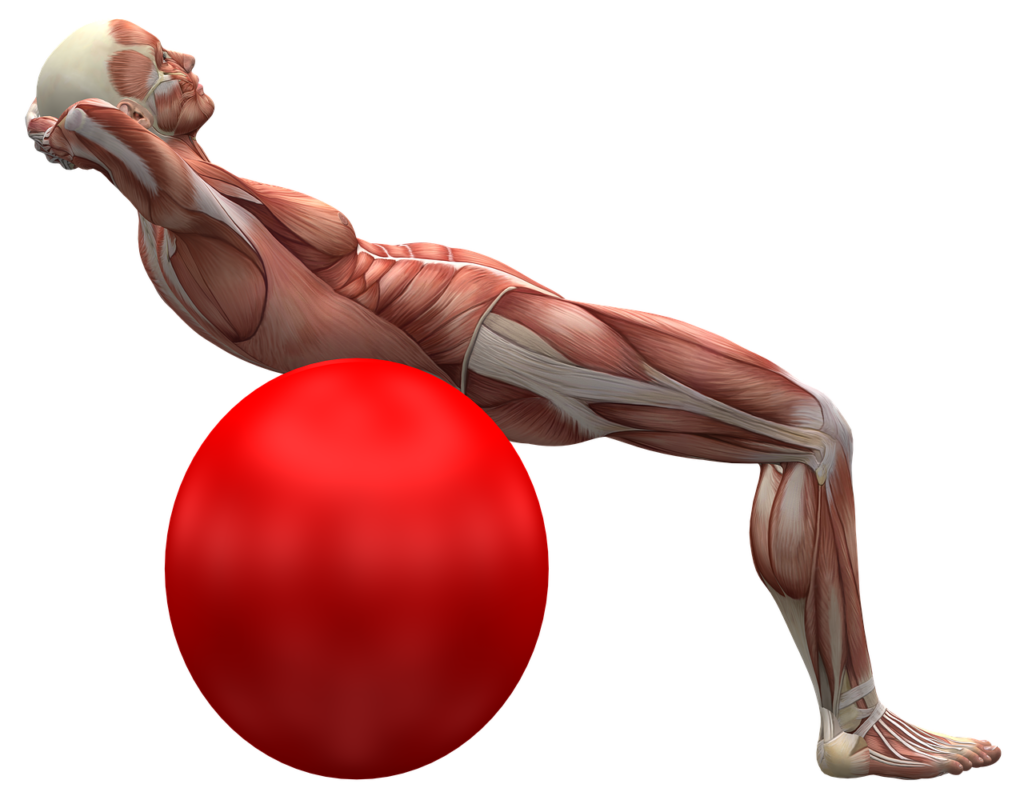

■伸張反射を抑える

ストレッチ効果を邪魔する最大の要因は、筋肉が無意識に働いてしまう、伸張反射(しんちょうはんしゃ)です。

筋肉は急激な伸びや強すぎる刺激を「危険」と判断して、反射的に筋を収縮させてしまいます。ようは急激に過度にストレッチをかけると逆に縮まろう、固まろうとしてしまうということ。

この状態では、「伸ばしている風」となり実際には「緊張を強めている可能性」があります。

【効果を高める具体策】

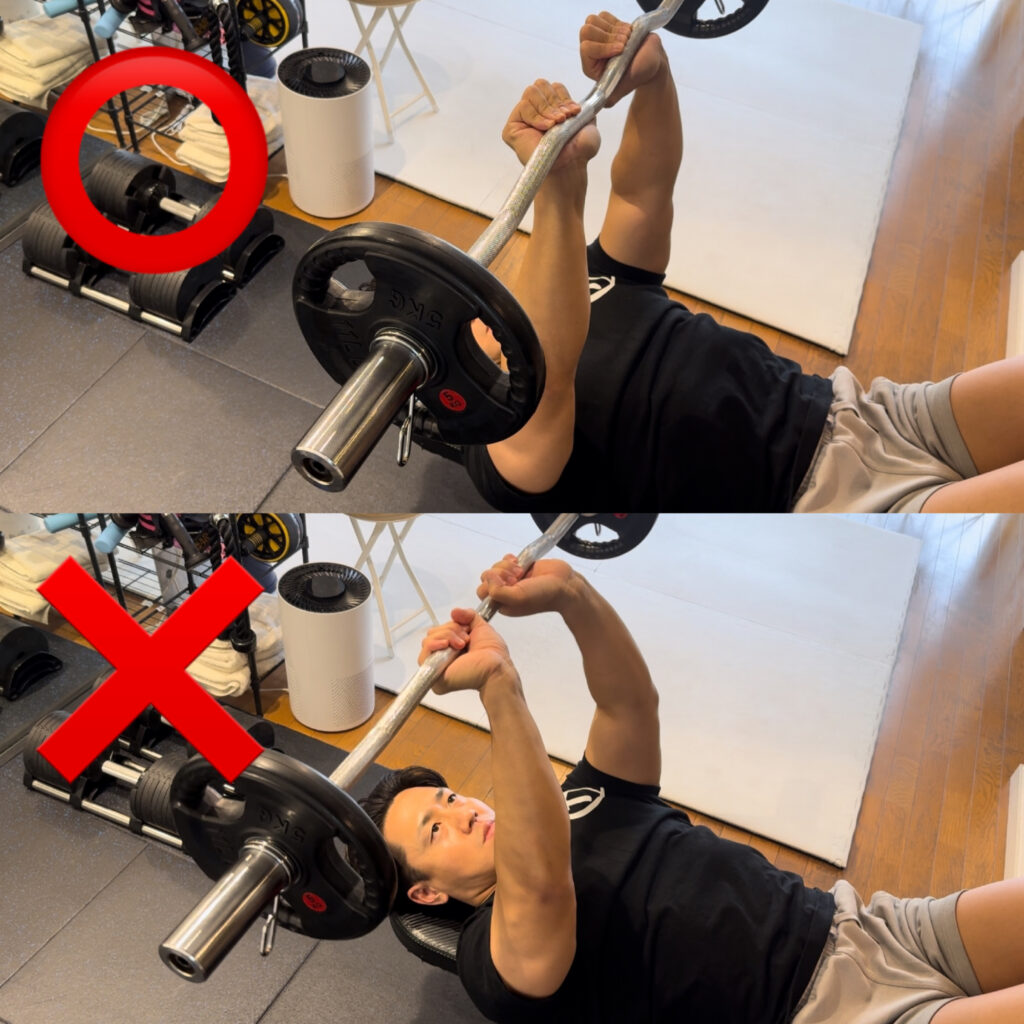

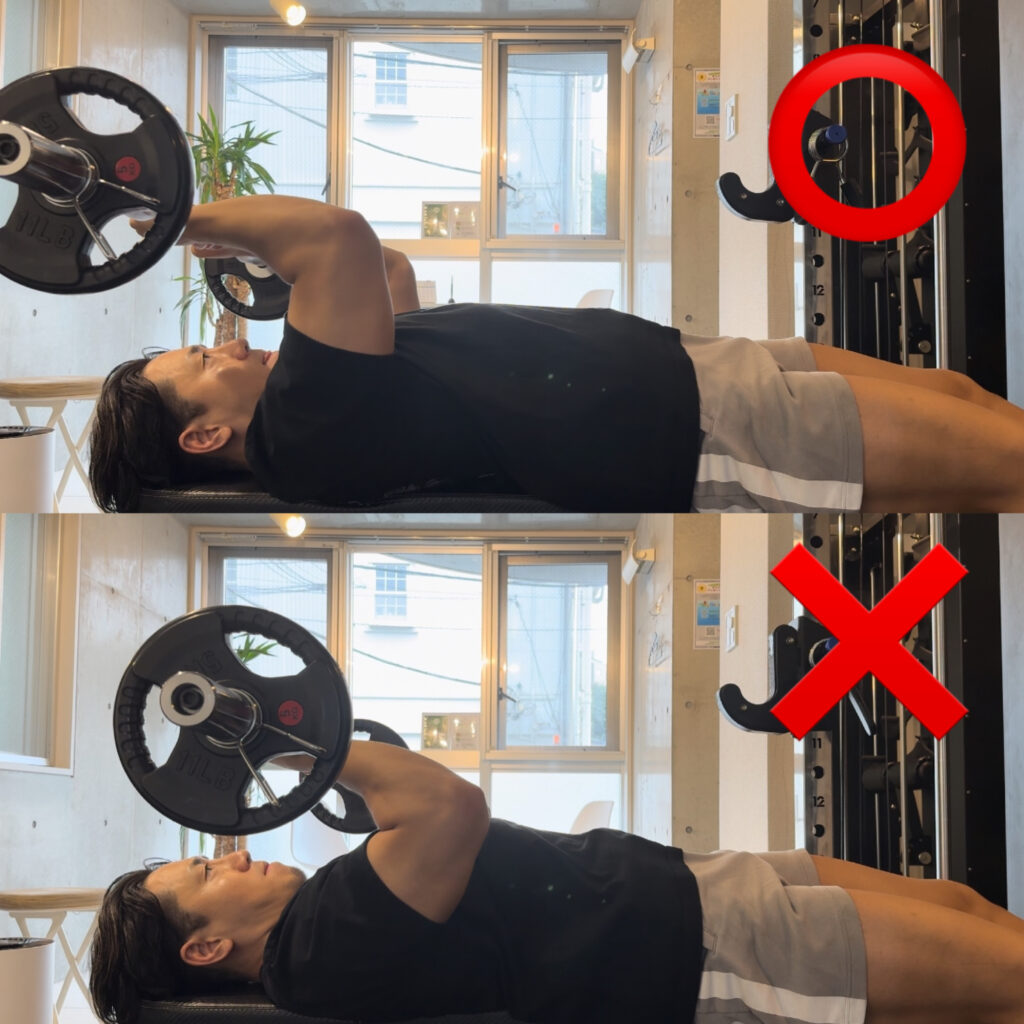

✅ 反動を使わず、ゆっくり伸ばす

✅ 痛すぎる手前で止める

✅30秒の持続伸ばしを基本とする

あえて反動を使うストレッチもありますが、基本は反動をつける、痛すぎる箇所までのセルフストレッチは過度な強度になりやすく逆効果になるケースがあります。また、その強度では一定時間維持ができなくなります。

時間の経過とともに筋肉の興奮が弱まり、筋が安全に伸ばされていると判断することで弛緩が起こります。

⸻

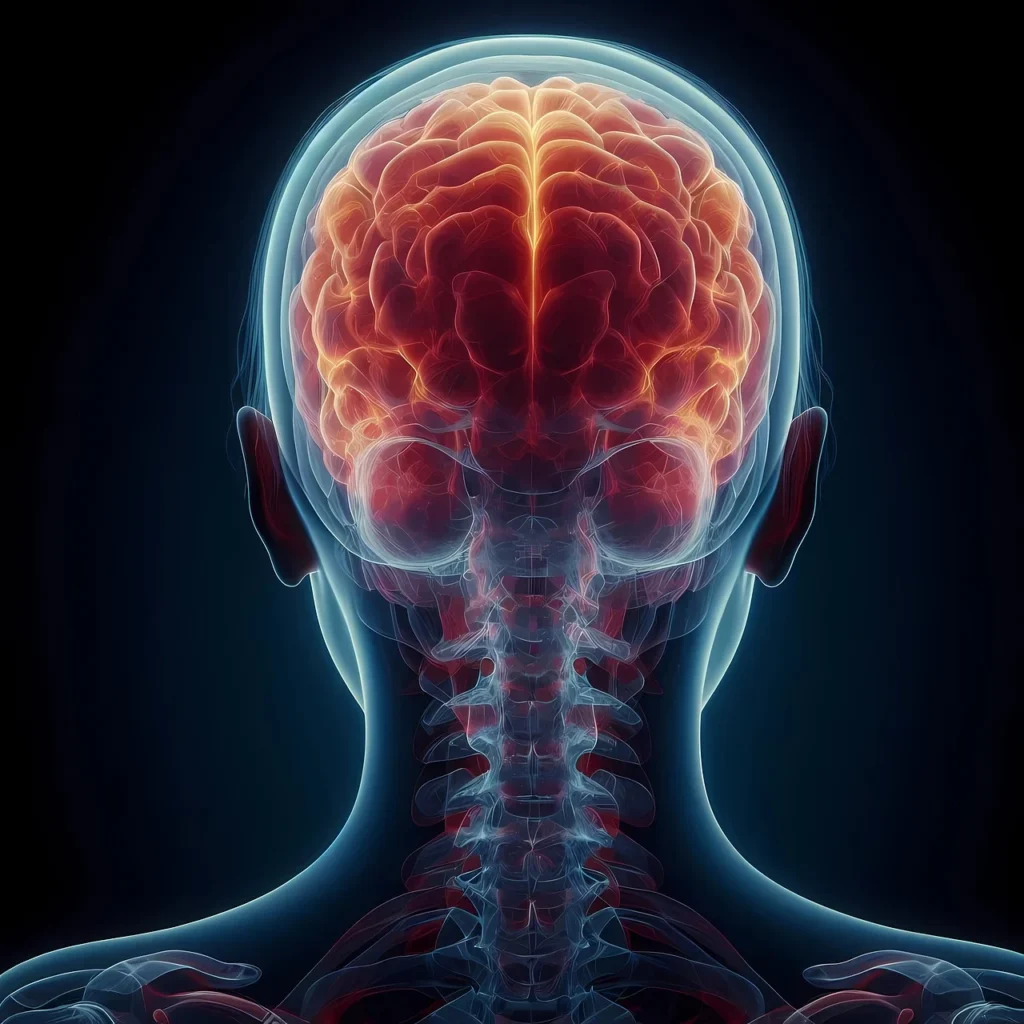

■ 呼吸による自律神経調整と筋緊張の低下

ストレッチは筋そのものは勿論、自律神経の状態に左右される場面が多くあります。

❌呼吸が浅い

❌呼吸が止まる

❌呼吸が速くなる

▶︎これでは交感神経が優位となり、筋肉は常に「戦闘モード」の緊張状態に入ります(°▽°)

この状態では、いくら正しいフォームで行っても十分なストレッチ効果は得られません。

【呼吸を活かしたストレッチ方法】

✅ 鼻から吸い、口からゆっくり吐く

✅ 吐く時間を意識的に長く取る

✅ 吐く息に合わせて脱力し可動域を少しずつ広げる

副交感神経が優位になることで、筋緊張が低下し、伸ばさずしても筋肉が緩むことができます。

大きく呼吸をしすぎて変に力みがでたりして全身の緊張が高まらないよう、細く長く優しく呼吸を心掛けてください。

⸻

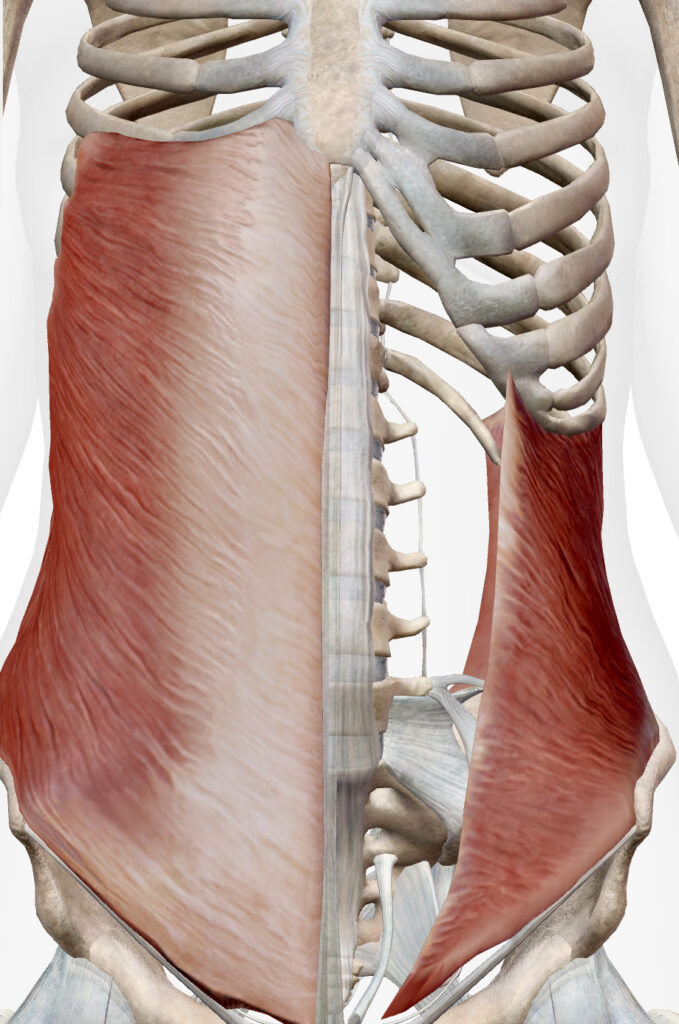

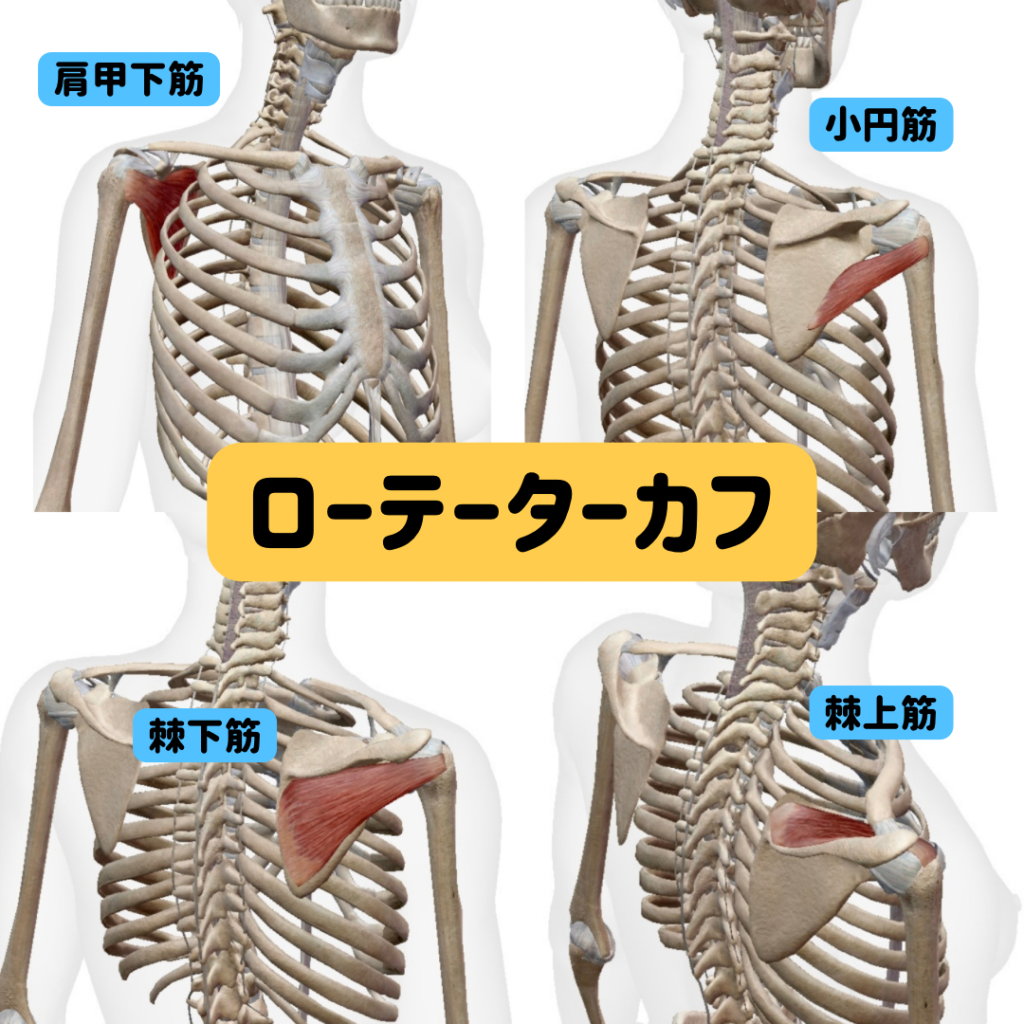

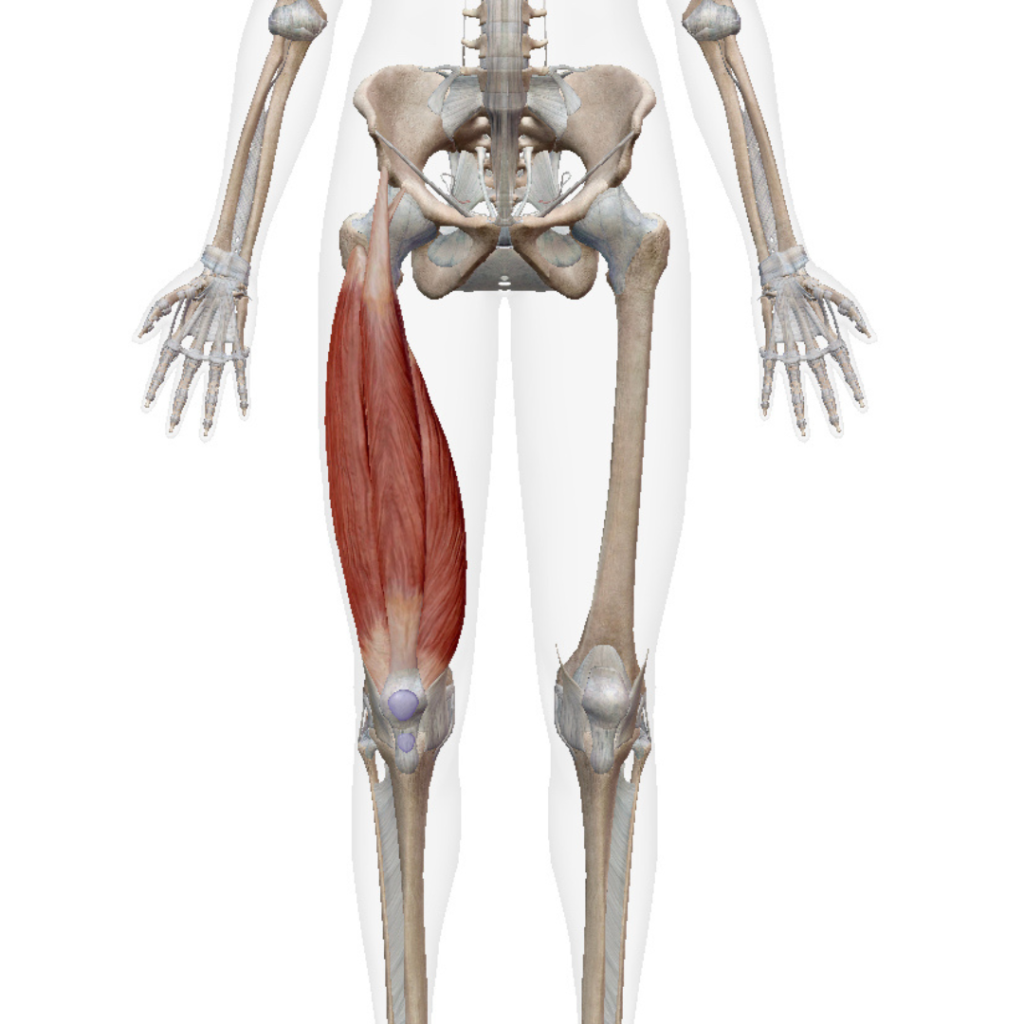

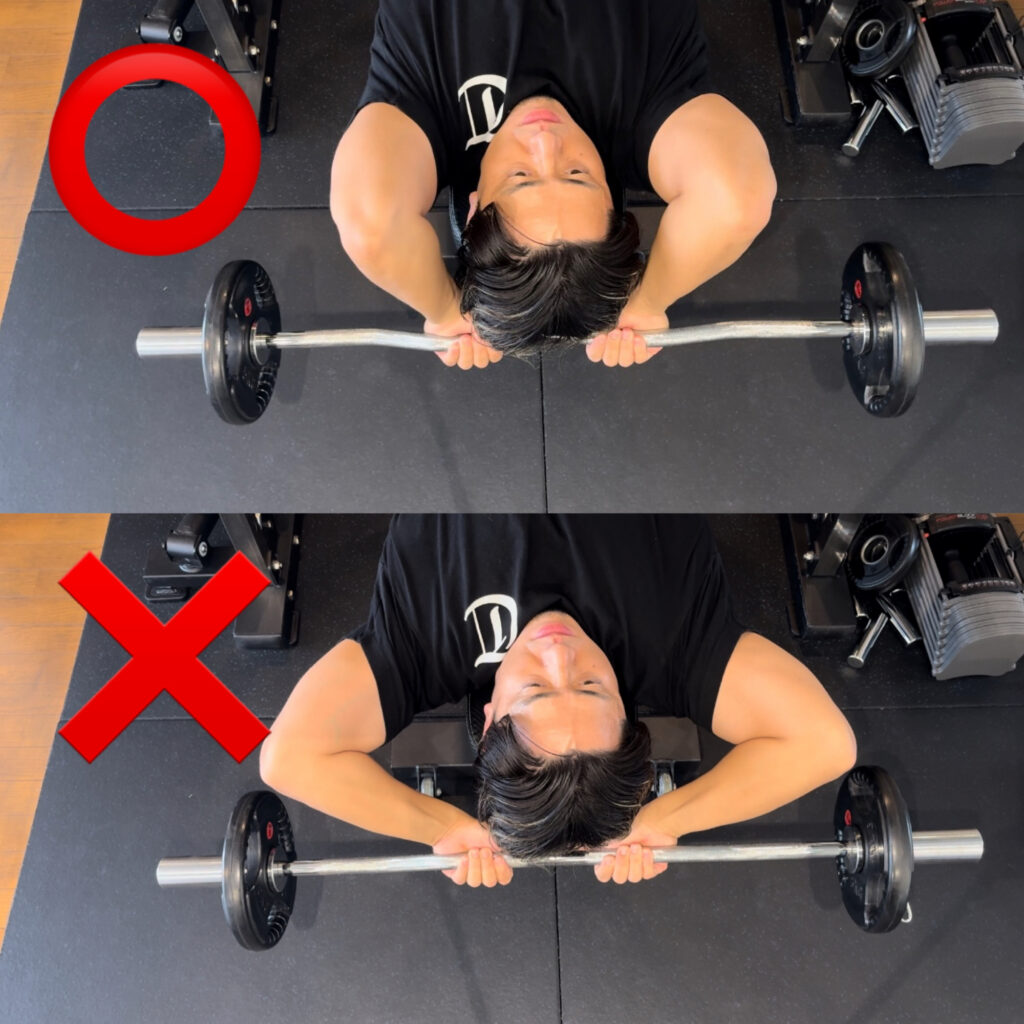

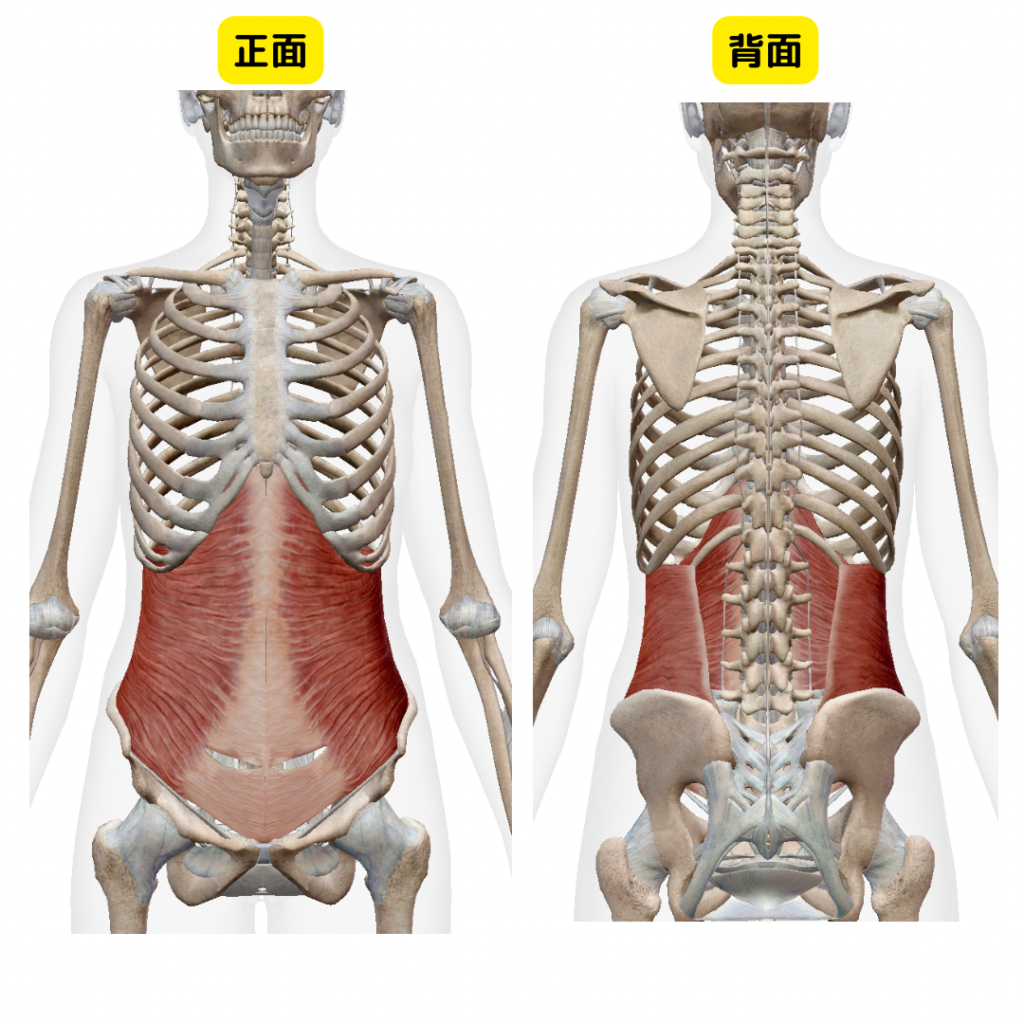

■筋肉の走行を意識したストレッチ

ストレッチが「効かない」と感じる原因の多くは、狙った組織に適切なテンションがかかっていないことです。

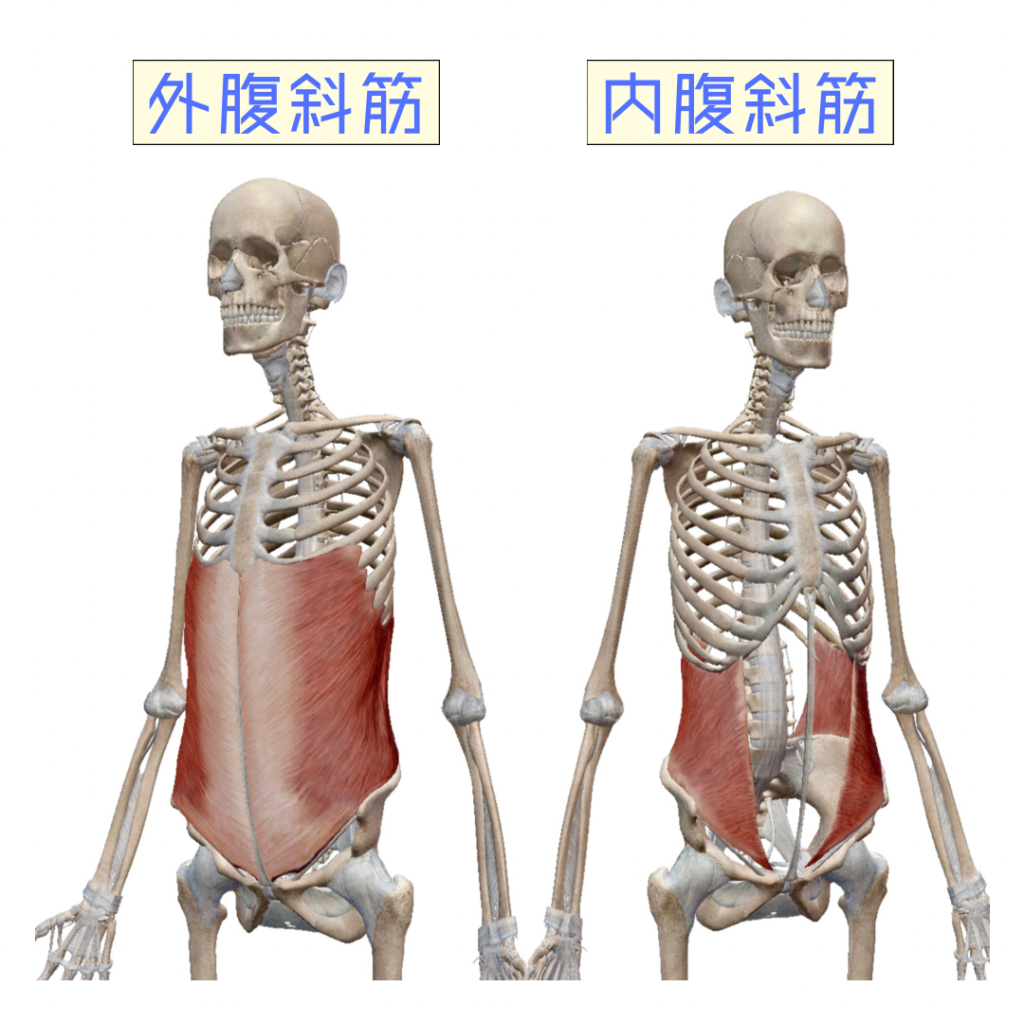

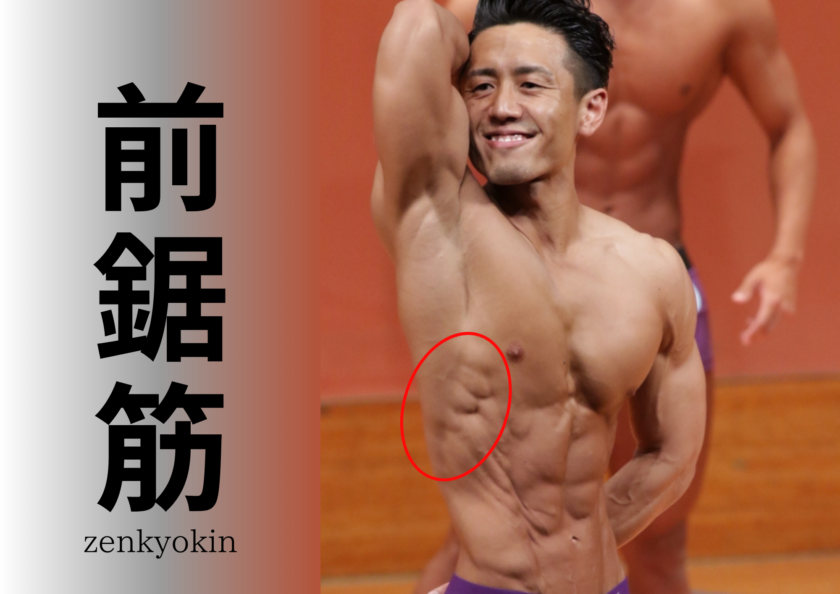

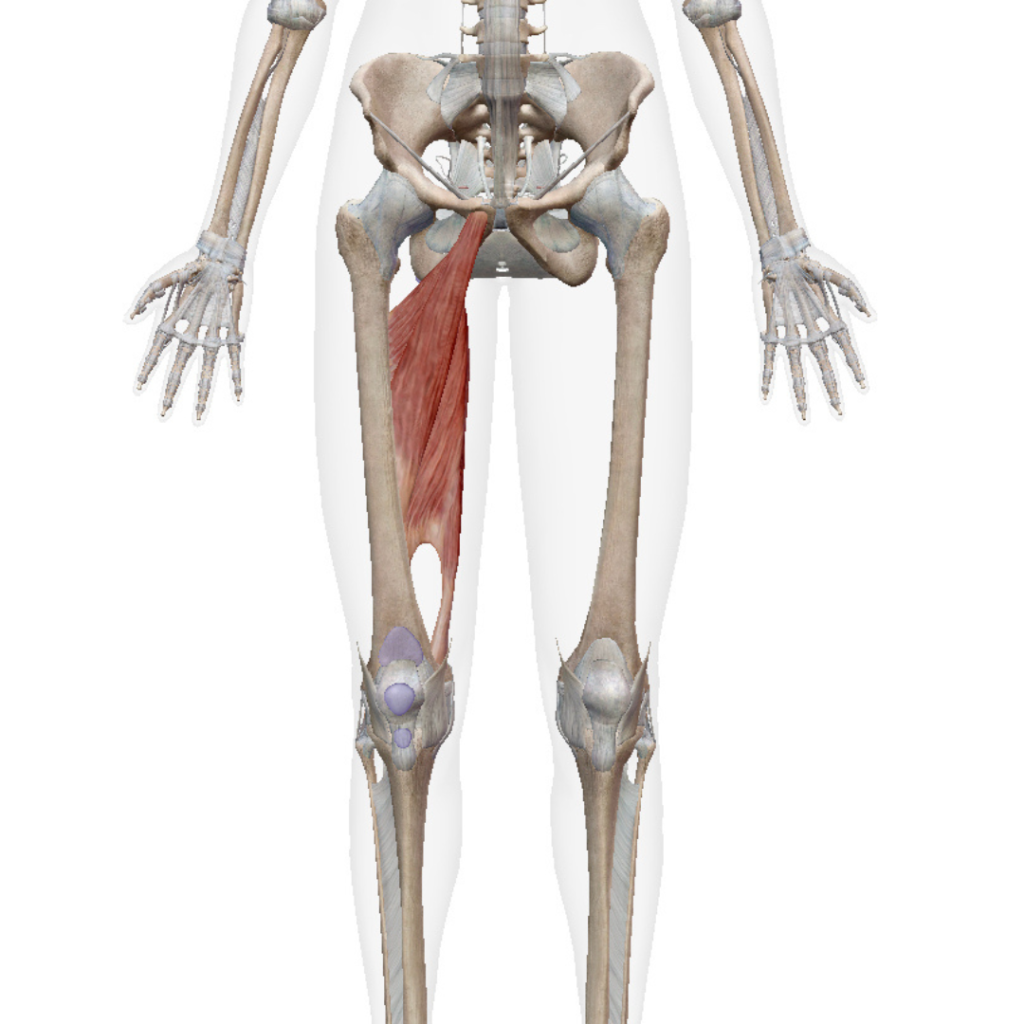

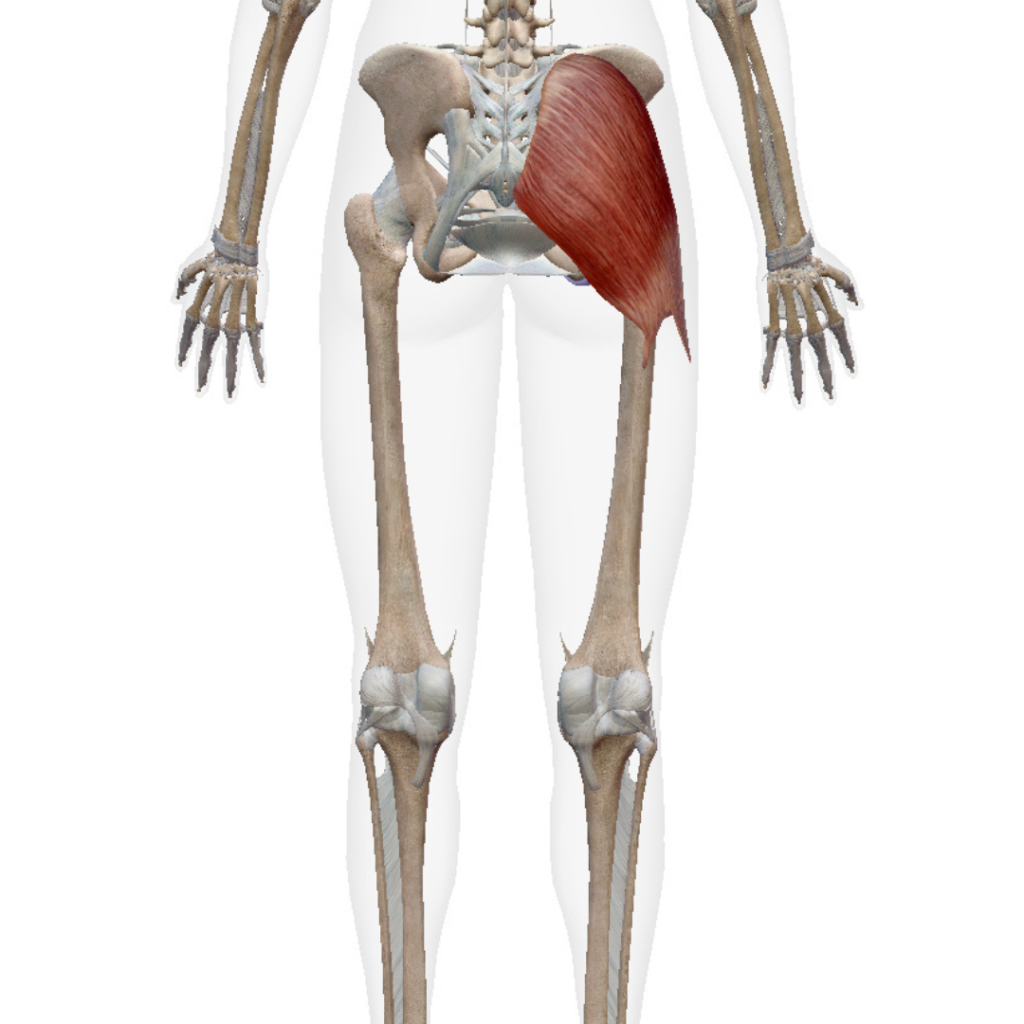

筋肉はそれぞれ走行のラインがあります。

伸ばしたい筋肉の方向と、関節の位置などズレが生じると刺激は別の部位へ逃げてしまいます。

【実践で意識すべきポイント】

✅ネットで伸ばす筋肉の図を確認

✅直線的ではなく曲線的に伸ばす

✅伸ばしたい筋を意識して伸び感を確認する

これにより、最大限に効果を引き出し、表層筋だけでなく深層筋・筋膜ラインへのアプローチまで可能になります。

⸻

■ 「一時的」で終わらせないための定着戦略

ストレッチ直後に可動域が広がるのは、主に神経的抑制が一時的に解除されている状態です。この状態を繰り返し脳に学習させないと、可動域はすぐ元に戻ってしまいます。

数回のストレッチは柔軟性が高まったわけではなく「緊張が抜けた」と表現するのがわかりやすいと思います。ここ状態を経て継続することで柔軟性が高まっていきます。

【定着させるための重要なポイント】

❶タイミング

✅ 運動後:筋温・血流が高く◎

✅ 入浴後:筋・筋膜の粘性が低下し安全◎

▶︎緊張が抜けやすいタイミング

❷頻度

✅ 毎日、または週5回以上

✅ 1回5〜10分の短時間でも十分

▶︎頻度>時間が吉!

継続することで「この可動域まで動いても安全」という神経学習が進み、可動域が定着していきます。

ストレッチをしたあとに足が痙攣したかのようにピクピク動く方もいますが、これはまだ柔軟性が上がる脳になっていませんね。

⸻

■ 理論に基づいた戦略的アプローチ〜まとめ

ストレッチで成果を感じていない方!筋肉を無理に引き伸ばすことではなく「神経と組織に新しい可動範囲を再教育すること」を意識してみてください。

✅ 伸張反射を抑える

✅ 呼吸で神経を落ち着かる

✅ 正しいポジションで刺激

✅ 繰り返し定着させる

この4つを意識することで、ストレッチは単なる習慣から身体機能を高める戦略的アプローチへと変わります。

ぜひ、今日のストレッチから「理論に基づいた伸ばし方」を取り入れてみてください。

⸻

パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。

TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉 拓郎

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。