みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉です。

今回は「体脂肪率」について詳しくご紹介します。

☑️ 体脂肪率とは

☑️ 体脂肪が高く出る原因

☑️ 体脂肪率を減らす3つの方法

☑️まとめ

ダイエットや体型維持を意識していたのに測定すると「体脂肪率が急に増えた」という経験がある方も多いのでは?体重も見た目も変わらないのに、なぜか体脂肪率だけが高く出ることがあります。では書いていきます。

■ 体脂肪率とは

体脂肪率とは、体内に蓄積された脂肪が体重に対してどの程度の比率かパーセントであるかをパーセントで表した数値です。

《体脂肪率を計算式で算出》

脂肪量(kg)÷体重(kg)×100=体脂肪率(%)

とはいえ脂肪量kgを知ることは難しいです。

体脂肪率は家庭でも簡単に体組成計で測ることが出来ます。体脂肪率が高くなると肥満や生活習慣病に繋がります。また理想的なビジュアルを作る上でも良い指標になります。

体重は測るけど体脂肪は測らないという方も多いのではないでしょうか?どちらも定期的に測定し、増えすぎないように注意しましょう。

■ 体脂肪率測定方法

前述した家庭用の体組成計。

性能は年々上がっており、業務用と呼ばれる体組成計と変わらないレベルです。

測定は「生体インピーダンス法」と呼ばれる方法で、身体に微弱な電流を流して、脂肪組織の電気抵抗が高いことを利用して体脂肪の量を推定するものです。(=脂肪は電気を通さず、それ以外は通るその抵抗)

ただし!非常に体内の水分の量の変動に影響されやすいです。

できるだけ同じ環境で測定することが望ましく、おすすめは起床時トイレに行った直後の測定です。

朝に比べて夕方以降は低めに測定されます。朝晩バラバラに記録してしまうとブレが大きくなります。その場で水をがぶ飲みして数値が変わる話ではないですが、朝測るにしても前日の生活の内容次第では左右されます。

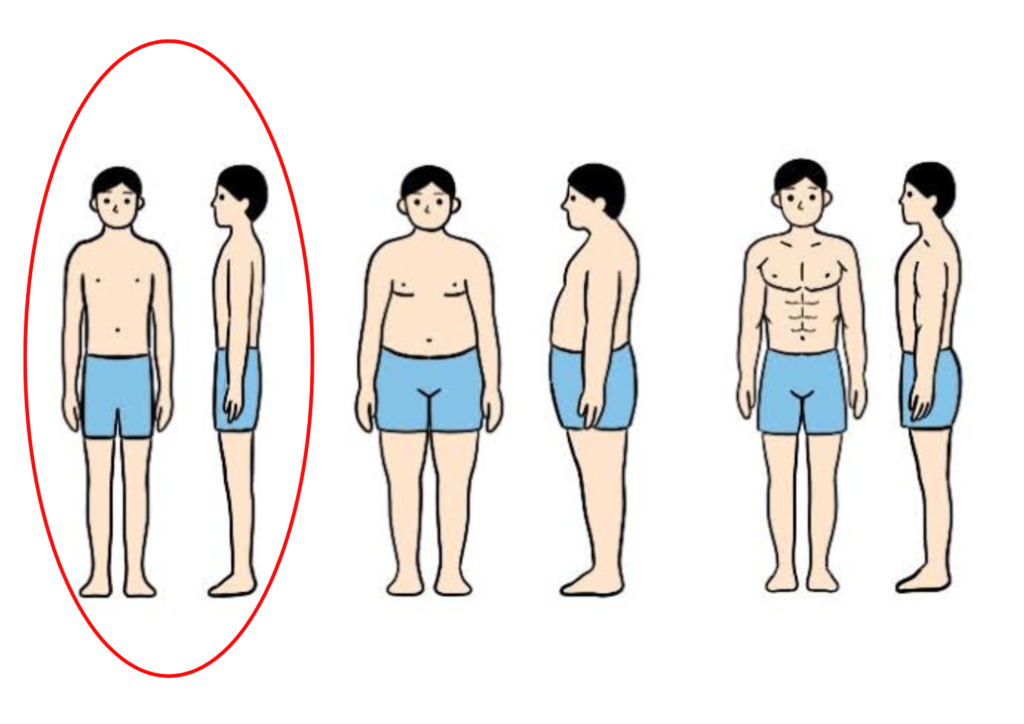

■理想の体脂肪率

理想の体脂肪率はどれくらいの数値でしょう?

ここでは理想的な体脂肪率を男女別にご紹介します。ただし前述したように体脂肪率は【脂肪量(kg)÷体重(kg)×100=体脂肪率(%)】で算出されるので基本的には概算で、測定器により基準値にも差があります。

一概には言えませんがTCFITではこれで統一してアドバイスしています↓↓

標準値のど真ん中がど標準と捉えてください。

「中度肥満以上」に該当される方は要注意。

見た目はもちろんのこと、生活習慣病など健康被害のリスクが高まります。食をメインとした生活を見直すことを推奨します。

逆に「痩せ型」に分類されている体脂肪率が極端に低い方は、一概には言えませんが免疫機能が低下し体に負担がかかる可能性があります。

例えば女性の場合、体脂肪率18%以下になるとホルモンバランスが崩れたり、肌のトラブルなど起こりやすくなるので要注意。※女性は男性よりも脂肪が必要です。

男性の場合は脱毛や男性機能の低下などトラブルが起こる可能性があるとされています。

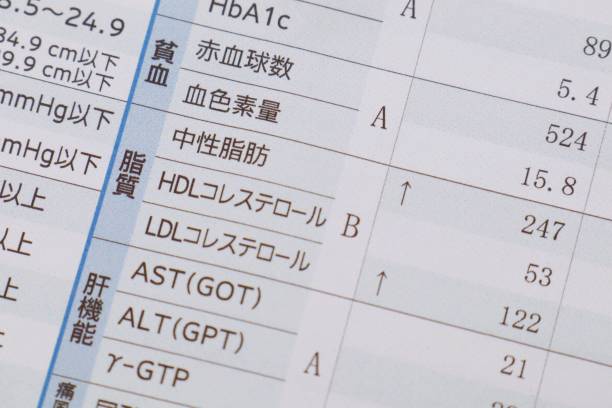

■体脂肪率が高く出る原因

体脂肪が高く出る原因を以下にまとめました。

⑴ いつもと違う体脂肪計で測定した

⑵ いつもと違うタイミングで測定した

⑶ 実際に体脂肪が増えている

体脂肪率が高く出たからといって、必ずしも太ったとは限りません。逆も然り、1週間で急激に体脂肪が減少することも考えづらいです。

考えられる原因について詳しく解説していきます。

⑴ いつもと違う体脂肪計で測定した

体組成計は前述した生体インピーダンス法で体脂肪率を計算するものが大半ですが、算定方法は他にもあります。いつもと違う体組成計に乗って体脂肪率が高く出たという場合は、計算方法が変わることで数値が変わったという可能性もあります。

また多くの体重計は「性別・年齢」を入力すると思いますが、これは「統計データ」をもとに測定値を補正しています。

TCFITで使用しているInbody社の体組成計は統計的な補正を行わないので年齢や性別によって測定値が変わらずよりリアリティーのある測定機です。ダイエット中など体脂肪率の変化を正しく確認したいときは、毎回同じ体組成計で測定することが大切です。

⑵ いつもと違うタイミングで測定した

体脂肪率を正しく測定するには、毎回同じタイミングで測ることも重要。

❶入浴直後や運動後など体内の水分量が減ったタイミング

❷大量にお酒や水分を飲んだタイミング

こういった両極端のタイミングでは大幅に体脂肪の測定値がブレます。

安定して体脂肪率を測るためには、水分量の変化が出やすいタイミングは避け、毎日同じ条件、「おすすめは起床直後トイレに行った後」で測れると良いと思います。

⑶ 実際に体脂肪が増えている

同じ体組成計で、いつもと同じタイミングで計測しているのに体脂肪率が高く出る場合は、リアルに体脂肪率が増えている可能性が高いです。

頻回におやつを食べている、付き合いで外食する回数が増えた、お酒の量が増えているなど、思い当たりのある時はなるべく控えていきましょう。

体脂肪率と一緒に体重も増えている場合は、本当に体脂肪率が増えたと考えて、トレーニングをハードに行ったり、食事を見直したりしてダイエットしていきましょう!

■ 体脂肪を減らすための3つ方法

⑴ 筋トレ×有酸素運動

⑵ 食事を把握→改善

⑶ 体組成 を毎日測定する

では解説していきます。

⑴ 筋トレ×有酸素運動

増えてしまった体脂肪を落とすために筋トレと有酸素運動がおすすめです。

筋トレで筋肉量を増やすと基礎代謝が上がるため、痩せやすい身体になります。またウォーキングやプールで泳ぐなどの有酸素運動は直接的な脂肪燃焼に効果的です。

筋トレをすると男女問わず筋肉を強くする成長ホルモンが分泌され、体内に蓄積された体脂肪が分解されます。その状態で有酸素運動をすると効率的に脂肪を燃焼できるため、運動の順番は「筋トレ→有酸素運動」がおすすめです。

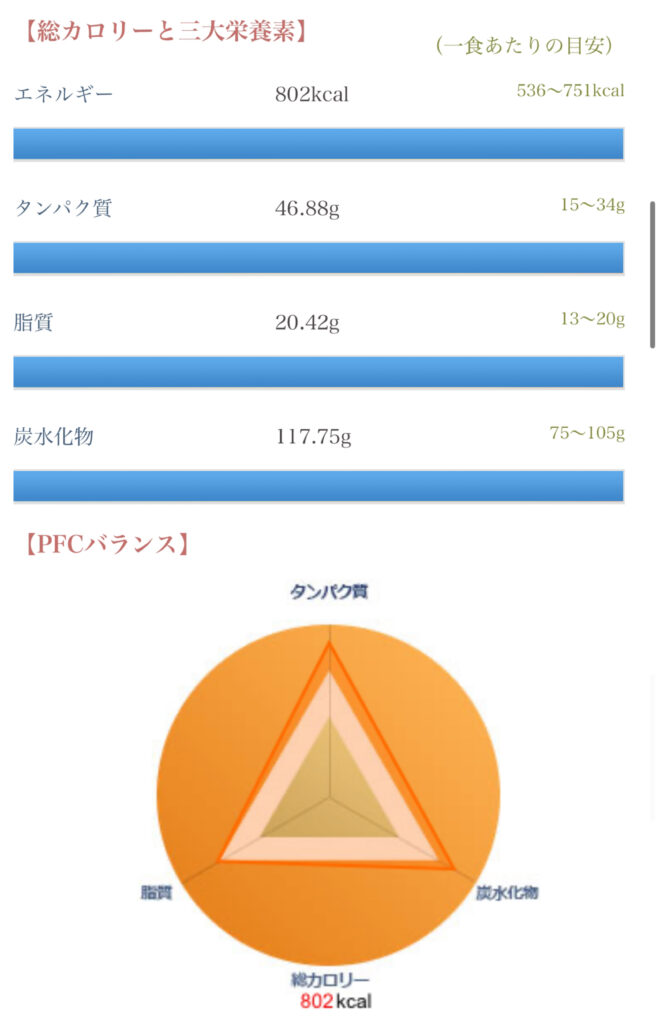

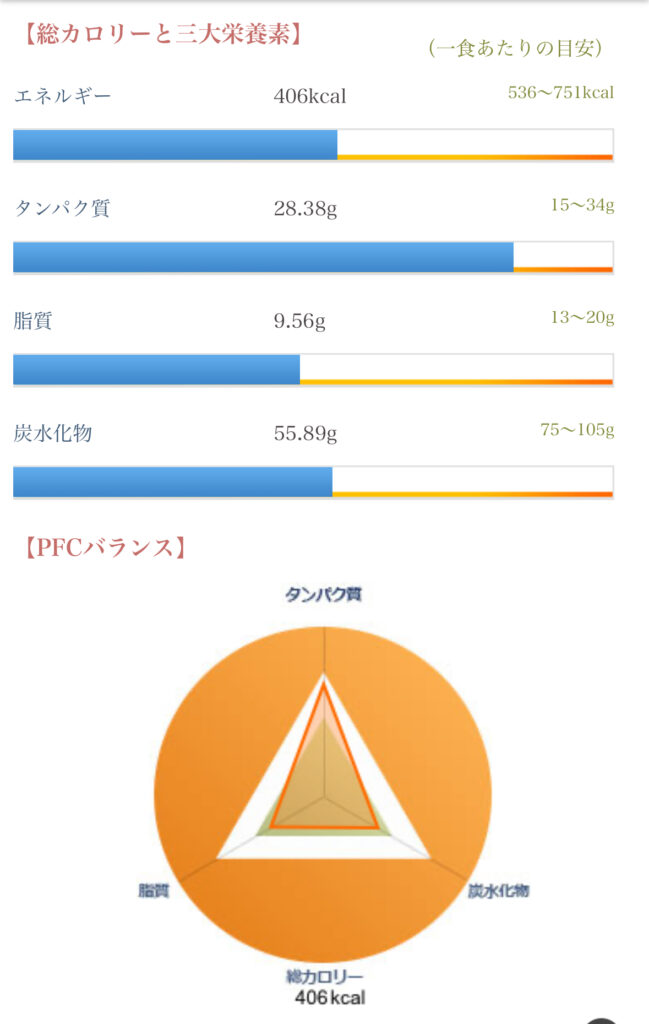

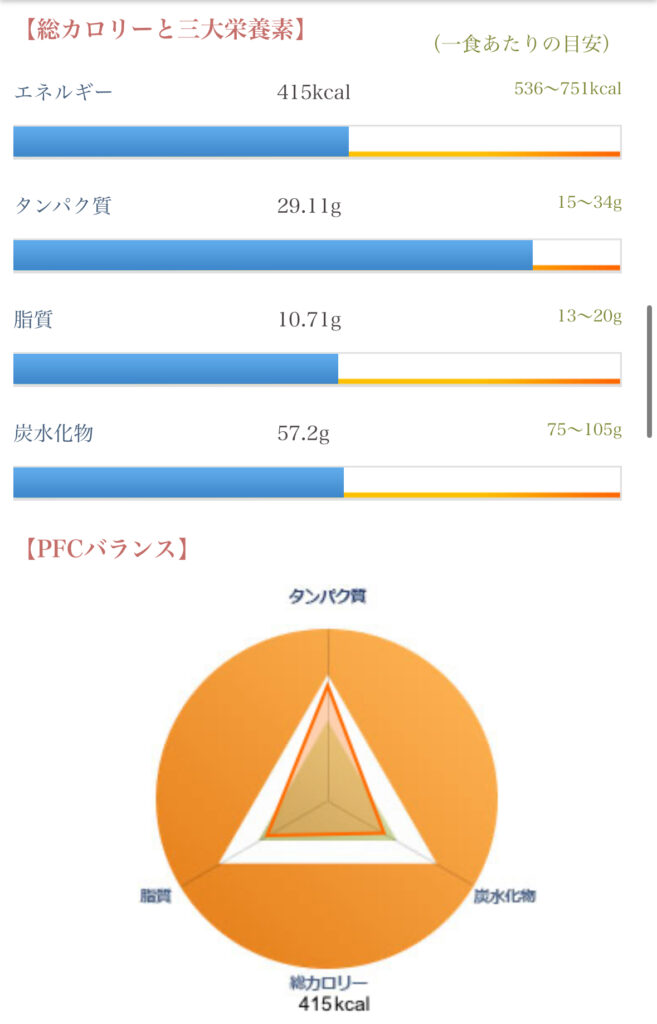

⑵ 食事を把握→改善

体脂肪率を減らすためには、食生活を改善することは必要不可欠です。ただし現状の摂取カロリーや栄養バランスが不明確だと何をどう調整したらいいのか判断するのが難しいです。

以前もご紹介した無料アプリの”カロミル”でこ管理がおすすめです!最初は手間ですが慣れれば簡単です。

>>カロミル無料アプリダウンロード<<

甘いものや揚げ物など高カロリーな食べ物が増えている方は1日の摂取カロリーが消費カロリーを上回らないように、カロリーコントロールを始めてみて下さい。

ローカロリーにするだけではなく、筋肉を増やす、落とさない食事を意識することが肝心です。

筋肉を作るタンパク質やエネルギー代謝をサポートするビタミンB群、腸内環境を整える食物繊維などを意識した、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。

⑶ 体組成を毎日測定する

体脂肪率を減らすには、体重と体脂肪率の記録を毎日つけることは非常に大切です。体重は1日で0.5-1kgは振り幅があるので一喜一憂せず、1週間を通してどう変動しているのか経過を見ていきましょう!

モチベーションを保つためにも、体脂肪率を減らそうと頑張っているときほど数値はしっかり記録しておくのがポイントです。

■ おすすめ朝食(ご飯、パンVer.)

毎朝30分早く起きて朝食を食べる習慣を作ってみましょう。朝の30分はとても貴重な時間です。最初は起きるのが辛いと思いますが、続けていれば当たり前になってきます。

⑴ご飯派におすすめ

・シャケ

・納豆

・卵

・具だくさんなミソ汁

発酵食品に含まれるアミノ酸やペプチド、ビタミンは血のめぐりを整えてくれます。大豆由来のレシチンは脳細胞の老化を防ぐ効果もあります。水溶性食物繊維も豊富で便通を改善し腸内環境も整います!ここに数種類の野菜をたっぷり入れることで栄養抜群!休みの日に作り置きしておけば◎

シャケついてはこちらのブログで詳しく解説しています↓↓

⑵ パン派におすすめ

・ヨーグルト

・卵

・ショルダーベーコン

・具だくさんなスープ

パンとコーヒーではなく、例えばゆで卵やヨーグルト、サラダなどと一緒に食べることで摂取できる栄養素が高まります。野菜たっぷりのスープを作っておいて、一緒に食べると身体が温まり栄養素も摂れるので、おすすめです。

甘い菓子パンなどは血糖値が急上昇してしまうことがあるので、パンを食べる時はバターやジャムを塗らずに食べるのが理想的で、白色のパンより黒色のパンでGI値が低いものの方が◎

GI値についてはこちらのブログで詳しく解説しています↓↓

後日体脂肪を落とすことについて改めてブログアップ予定ですので乞うご期待ください!

■ まとめ

脂肪の測定は起床後に統一、同じ時間、同じ体重計で測ることで精度が高まります。

目的に応じて理想の体脂肪は変わると思いますが、健康面を考慮して今回紹介したこちらの表の「中度肥満以上」に該当される方は要注意。

見た目はもちろんのこと、生活習慣病など健康被害のリスクが高まります。食をメインとした生活を見直すことを推奨します。

パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉拓郎

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。

ホームページはこちらから

公式Instagramはこちらから