みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉です。

今回は「サイドベント」 について詳しくご紹介します。

☑️ サイドベントとは

☑️ サイドベントで鍛える筋肉

☑️ メリット3選

☑️ 正しいフォームとやり方、注意点

☑️ まとめ

「ウエストを効果的に引き締めたい」

「くびれを作りたい」

とダイエットに励んでいる人も多いのではないでしょうか?そんな人におすすめしたいトレーニングが、サイドベントです。安全かつ効果的に行うために参考になる内容となっています。

では書いていきます。

■サイドベントとは

サイドベントは、腹筋を鍛えるために有効なトレーニングで特に横っ腹、脇腹を集中的に刺激します。腹筋種目は自重トレーニングが大半の中、負荷を持ちレベルの調整ができる珍しい種目です。

Q,ダイエットを頑張って体重、体脂肪が落とせても理想的な身体のラインが出てくるか?

↓

↓

↓

↓

↓

A,答えは△です。

脂肪はボディラインを崩しますが、実際ボディラインを作っているのは骨と筋肉です。

腹筋をしっかり鍛えておくことで正しくボディメイクすることができます。

嬉しい効果がたくさんある種目なので習得していきましょう。

■サイドベントで鍛える筋肉

サイドベントでは、以下の筋肉を鍛えることができます。

⑴外腹斜筋

⑵内腹斜筋

1つずつ簡単に解説します。

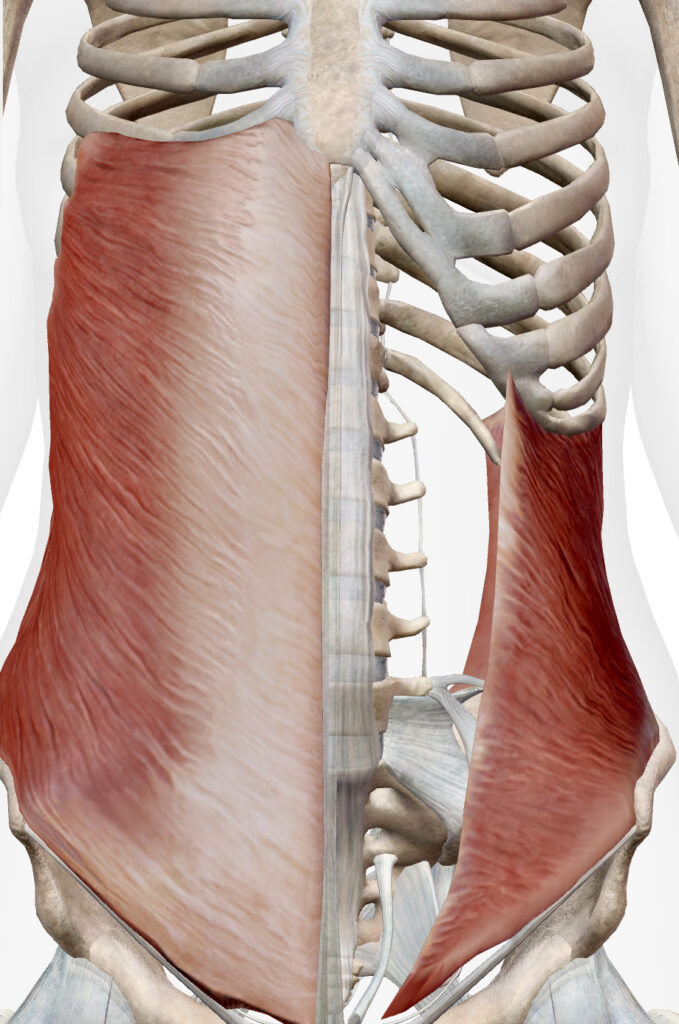

⑴外腹斜筋(がいふくしゃきん)

外腹斜筋は、肋骨から骨盤にかけて斜めに「V字」で走行しています。くびれ、脇腹と呼ばれるところにあるのがこの筋肉です。

体幹の回旋、側屈、腹圧の増加に重要な役割を果たします。

⑵内腹斜筋

外腹斜筋の深部に付着している筋肉「内腹斜筋」も同時に刺激することができます。

内腹斜筋は、筋線維の走行が外腹斜筋と反対になっており、外腹斜筋とともに体幹部をひねる動きや、姿勢の維持に重要な役割を果たしています。内側から肋骨を引っ張り骨格を調整する大切な筋肉です。

向かって左が外腹斜筋、右が内腹斜筋。走行する繊維の違いが真逆なのがわかりますね↓↓

■サイドベントのメリット

サイドベントをやることのメリットはたくさんあります。

⑴ ウエストのシェイプアップ

⑵ 姿勢の安定

⑶ 腰部の負担を減らせる

1つずつ解説していきます。

⑴ ウエストのシェイプアップ

腹斜筋を鍛えることで、ウエストの引き締め、特にくびれ部分の引き締めに効果が期待できます。

腹斜筋の筋力が弱いと、ウエストがたるんでしまいます。脂肪燃焼と同時に腹斜筋を鍛えることで、ウエスト部分にくびれを作ることができます。

⑵ 姿勢の安定

体幹部の安定性が高まることで、姿勢の改善につながります。

矢状面(しじょうめん)と呼ばれる横から見た時の姿勢のニュートラルや、前額面(ぜんがくめん)と呼ばれる正面からのニュートラルを意識しながら行うことで前後左右のズレが安定する筋肉が鍛えられます。

また、姿勢が改善することで、腰痛の予防・改善効果も期待できます。

⑶ 腰部の負担を減らせる

腹筋のエクササイズの多くは仰向けで上体を起こすものが多いですが、サイドベントは立った状態で行います。

上体を起こす動作ではないため、腰部が硬くて腹筋に刺激が入りにくく、腰が痛くなるなど腰に負担がかかりやすい方でも取り入れやすいことが特徴です。

腹筋をすると腰が痛くなる原因や対策はこちらのブログで詳しく解説しています↓↓

■正しいフォームとやり方解説

では本題です。

ジムで自身でトレーニングされている方も、TCFITでサイドベントをやっている方も改めて確認していきましょう。

【動作】

⑴足幅を肩幅にして立つ

⑵片手にダンベルを持ち、もう片方の手は頭にそえる

⑶息を吸いながらダンベルを持った側に上体を真横に倒していく

⑷倒せるところまで倒したら、息を吐きながらゆっくりと元の姿勢に戻る

⑸⑶⑷を繰り返す

⑹15-20回×2-3セット行う

⑺反対側も同様に行う

【ポイント】

✔︎骨盤が左右にズレないように

✔︎横から見て上体が前後しないように<

✔︎ダンベルに任せて引っ張られるように身体を下ろしていく

✔︎腹斜筋(脇腹)を常に意識して行う

フォームは勿論、使っている筋肉の使用感を持てるようにすることが先決です。正しいフォームを習得して効果的に鍛えていきましょう!

■ まとめ

今回はサイドベントについて解説していきました。

自重では鍛えられない高負荷を安全かつ効果的に行えて、気になるウエスト、くびれ、横っ腹に刺激が入れられるトレーニングです。

実践している方はトレーニング前後に一度このブログをみて予習復習してみてください。夏に向けた体づくりとして、今から貯金!理想的な身体を創りあげましょう!パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。

TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。