みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉拓郎です。

今回は「腹式呼吸と胸式呼吸」について詳しくご紹介します。

☑️ 呼吸の役割

☑️ 生まれた瞬間からトレーニング

☑️ 呼吸で働く3つの筋肉

☑️ 腹式呼吸と胸式呼吸を実践

普段の生活で呼吸を意識していますか?なんとなくしている呼吸ですが使い分けることができ、正しく行うことでプラスの効果ごたくさんあります。では書いていきます。

■呼吸の役割

生きるために必要不可欠な呼吸。

呼吸は大きく「外呼吸」「内呼吸」の2つ過程があり、メインの働きは酸素を取り込んで二酸化炭素を吐き出すということ。

今回はその他にも身体にとってとても重要な役割が沢山あるので、ボディメイクに関連することを中心にご紹介していきます。

⑴インナーユニットの強化

⑵ 正しい姿勢を保つ

⑶ 自律神経を整える

⑷ 代謝が向上する

では1つづつ解説していきます。

⑴ インナーユニットの強化

呼吸をする際に働いているものは勿論筋肉。それゆえ「呼吸筋」も加齢や運動不足により弱くなってしまいます。

呼吸筋は身体の表層の触れるアウターマッスルではなく、深層部にあるインナーマッスルの役割です。その中でお腹近辺にあるインナーユニットが活動して呼吸を行うので、意識して随意的に行うことで強化することができます。

⑵ 正しい姿勢を保つ

呼吸筋が弱くなることで身体の各所の悪影響が生まれてしまいます。

例えば内臓を覆っている胸郭。肋骨は片側12本ありますが息を吸うことでその間隔は開きます。呼吸筋が弱くなることで肋骨の動きが悪くなり、固くなることで猫背姿勢など不良姿勢に繋がってしまいます。

また背骨は椎骨という1つ1つのブロックが積み重なって出来ていますが、それらを正常な位置に保つ役割も呼吸筋にはあるので、正しい姿勢を保つのに必要不可欠です。

⑶ 自律神経を整える

昨今はストレス社会と呼ばれ、何かと自律神経が乱れると耳にしますよね。

自律神経は大きく「交感神経と副交感神経」に分類され、2つの神経のアンバランスにより「肩コリ、頭痛、不眠、倦怠感、胃痛、吐き気」などさまざまな不調を引き起こします。

これらは不安やストレスなどにより交感神経が過剰に刺激され過敏に働くことで生じる可能性があります。ストレスを受けると呼吸は早く浅くなり副交感神経の反応が薄くなってしまいさらにストレスに感じるという悪循環が生まれます。こんな症状も呼吸をすることで緩和するとされています。

⑷ 代謝が向上する

呼吸と代謝?一見関係ないように感じますよね。実は医学的にも解明されています。

カギとなるのは「二酸化炭素」

深くゆったりとした呼吸は自然と回数が少なくなり、体内に二酸化炭素が留まる時間が長くなり、それが代謝アップにつながります。

血中のヘモグロビンは、二酸化炭素がなければ細胞に酸素を届けることができません。酸素が不足するとエネルギーを生み出すミトコンドリアが働くことができず代謝が落ちてしまいます。

つまり、普段から呼吸がゆったりと長い呼吸に切り替われば、酸素が細胞に届きやすくなり代謝が高まっていくということです。

■産まれた瞬間からトレーニング

呼吸を始めインナーマッスルを働かせて正しい姿勢を保つためのことは、産まれた瞬間から無意識で始まっています。

子供は1歳になるまでに「まっすぐ立って歩く」これを知らずうちに目標としています。

❶泣く事で呼吸のトレーニングを開始

❷仰向けで頭を動かして首を鍛える

❸うつ伏せ、ずり這いで背伸筋

❹ハイハイで体幹と肩甲骨の強化

❺つかまり立ちで足底アーチ

❻伝い歩きでバランス感覚を養う

❼自立して歩いて世界を見渡す

どのシーンでも呼吸をしてお腹の力が高まることで次のステップへ進んでいきます。発育発達は体のメカニズム的にとても効率の良い順で鍛えています。

といったように誰から教わるわけではなく呼吸は誰しも行ってきたもの。

ただ、上手い下手があるのも事実です。

■呼吸で働く筋肉

呼吸はインナーマッスルをメインとして様々な筋肉が活動しています。今回は3つの主要筋肉をご紹介します。

⑴ 横隔膜

⑵ 肋間筋

⑶ 腹横筋

体幹トレーニングをする上でも重要な筋肉なので1つずつ解説していきます。

⑴ 横隔膜(おうかくまく)

横隔膜はドーム状の薄い筋肉でできた膜。胸腔と腹部とを仕切るように「ハンモック」のように肋骨の下についています。

息を吸い込む時に最も重要な役割を果たす筋肉です。横隔膜が収縮すると胸腔の長さと直径が増えて、肺が膨らみます。「肺で呼吸をしている」と思われがですが肺単体で動くことはなく、周囲の筋肉や骨の動きによって伸ばされたり縮まったりして呼吸をしています。

⑵ 肋間筋(ろっかんきん)

肋間筋は肋骨と肋骨の間にある3層の薄い筋です。「内肋間筋と外肋間筋」に分かれます。

この筋肉が硬く伸張しなくなるとかなり呼吸が浅くなります。

外肋間筋は吸う時肋骨を引き上げて胸郭を広げます。内肋間筋は吐く時に肋骨を下げて胸郭をせばめる働きがあります。

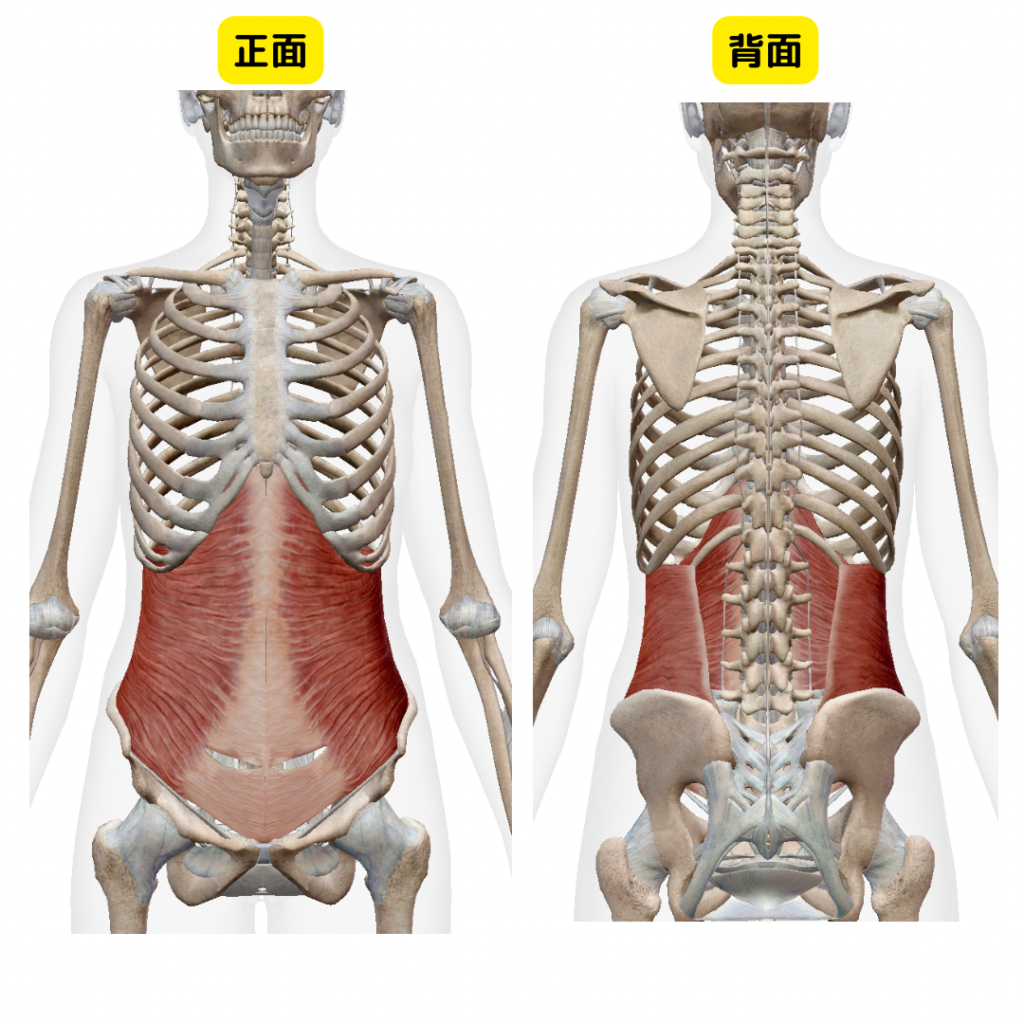

⑶ 腹横筋(腹横筋)

聞き馴染みのある筋肉ですね。

お腹を一周腹巻状で覆っている筋肉が「腹横筋」で、主に腹式呼吸で息を吐く時に働き、体幹部を安定させる役割もあります。

ちなみに、形状や作用から「コルセット筋」とも呼ばれている筋肉。

「腹横筋・横隔膜・多裂筋・骨盤底筋群」この4つの筋肉をインナーユニットと呼び、呼吸はもちろん、体幹トレーニングをする時に重要な筋肉です。ここはまた後日解説します。

■腹式呼吸と胸式呼吸を実践

〇〇呼吸と呼ばれるものは数多くありますが、基本の呼吸は「腹式呼吸」と「胸式呼吸」です。

どちらも無意識で使い分け行っていますが、無意識で行うためには意識的に実践していくことで無意識下での呼吸の質が高まっていきます。今日から寝る前に繰り返し行って使い分けできるように練習してみてください。

blogでよくご紹介する「ストレッチポール」の上で行うとムダな力が抜けて効果的に行えるのでオススメです。

⑴ 腹式呼吸

呼吸をするときにお腹に意識を向け、横隔膜の上下運動を利用した呼吸法。

副交感神経が優位に働くのもポイント。

〈効果〉

☑︎ リラックスしたい時

☑︎ 気持ちを落ち着けたい時

☑︎ 睡眠の質を高める

☑︎ 便秘解消

〈動作〉

⒈ 仰向けで膝を90°に曲げる

⒉ 鼻から吸いお腹を膨らます

⒊ 口から吐いてお腹を凹ます

⒋これを繰り返す

〈回数〉

1分×2セット

〈ポイント〉

・細く長く優しくやる

・肩〜背骨〜骨盤が反ったり丸まったりしない

・ヘソ〜下っ腹を動かすイメージ

・お腹に手を置くとわかりやすい

⑵ 胸式呼吸

呼吸をするときに胸に意識を向けた呼吸法。

交感神経が優位に働くのもポイント。

〈効果〉

☑︎ 集中力を高めたい

☑︎ トレーニング中

☑︎ 猫背の改善

☑︎ 胸郭の柔軟性を高める

〈動作〉

⒈ 仰向けで膝を90°に曲げる

⒉ 鼻から吸い胸郭を膨らます

⒊ 口から吐いて肋骨を下げる

⒋これを繰り返す

〈回数〉

1分×2セット

〈ポイント〉

・細く長く優しくやる

・吸う時に反りやすいので注意

・肩の力を入れない

・肋骨に手を置くとわかりやすい

■ まとめ

今回は呼吸法の基本となる腹式呼吸と胸式呼吸の2つを解説していきました。

呼吸をするために働いているものは勿論筋肉。加齢や運動不足により弱くなってしまいます。

また長時間のデスクワークなどで身体が固まることで呼吸も浅くなり結果的に呼吸筋が弱くなり正しい姿勢を保てなくなるという悪循環が起こります。

今日から寝る前の呼吸をぜひ実践して下さい。どんな呼吸もトレーニングも正しいフォームで行うことが重要です。

パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉拓郎

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。