みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉です。

今回は「ワイドスクワット」 について詳しくご紹介します。

☑️ワイドスクワットとは

☑️ワイドスクワットで鍛える筋肉

☑️メリット4選

☑️ 正しいフォームとやり方、注意点

☑️まとめ

基本種目ゆえ実施している方が多い一方、色々なフォームでやっているのを見かけることが多い種目です。安全かつ効果的に行うために参考になる内容となっています。

では書いていきます。

■ワイドスクワットとは

ワイドスクワットは、かなり歴史のあるフリーウエイトで老若男女人気があり、よく目にする種目です。

太ももやお尻といった大きな筋肉を鍛えることによる基礎代謝アップが期待できます。

また、多くの筋肉を使う動きなので筋肉の酸素要求量が多く、心肺機能の向上にもつながります。

通常のスクワットよりも股関節の可動域を広げることで、怪我予防の効果も期待できます!

女性のみならず男性にも嬉しい効果がたくさんある種目なので習得していきましょう。

■ワイドスクワットで鍛える筋肉

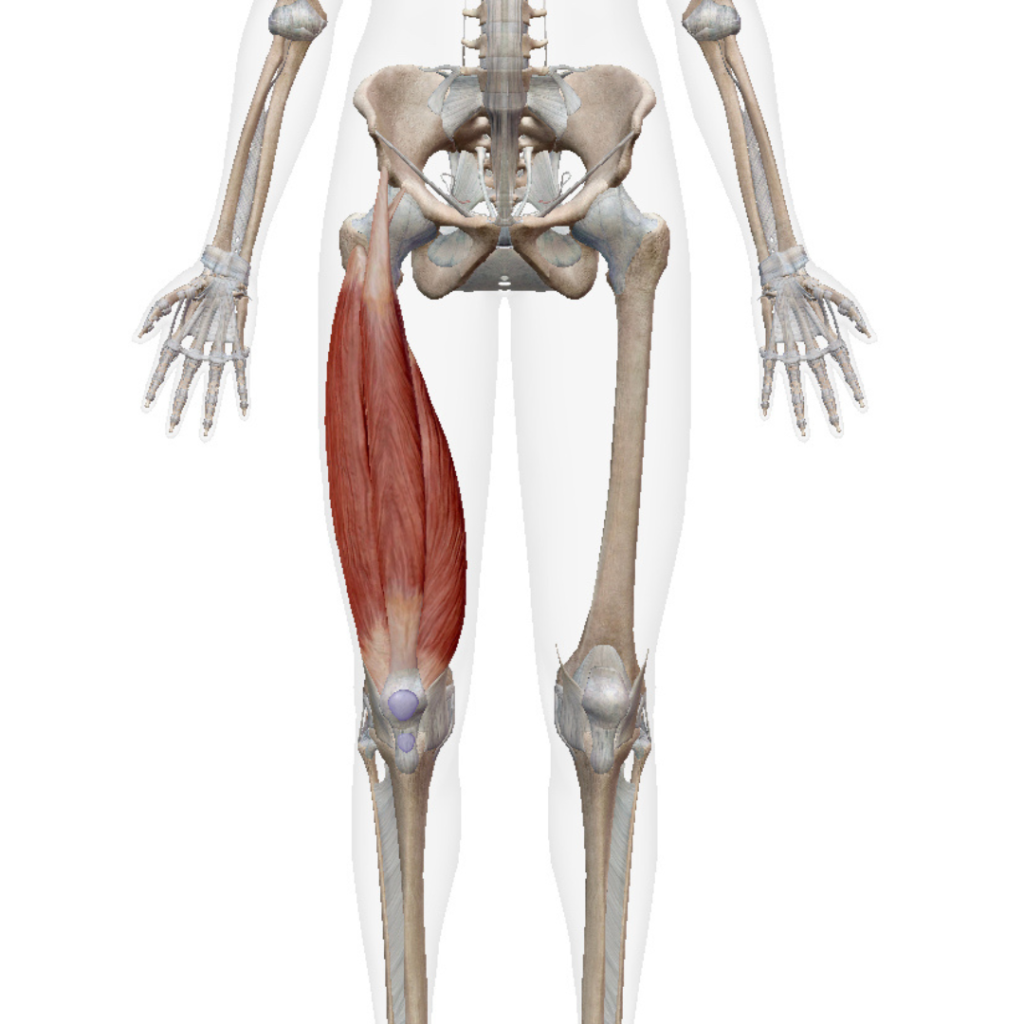

ワイドスクワットでは、以下の筋肉を鍛えることができます。専門的にみえる筋肉の解剖図ですがそんなことありません。筋肉の走行と位置を理解していると、動作、感覚ともにレベルアップします。

⑴内転筋

⑵大臀筋

⑶大腿四頭筋

1つずつ簡単に解説します。

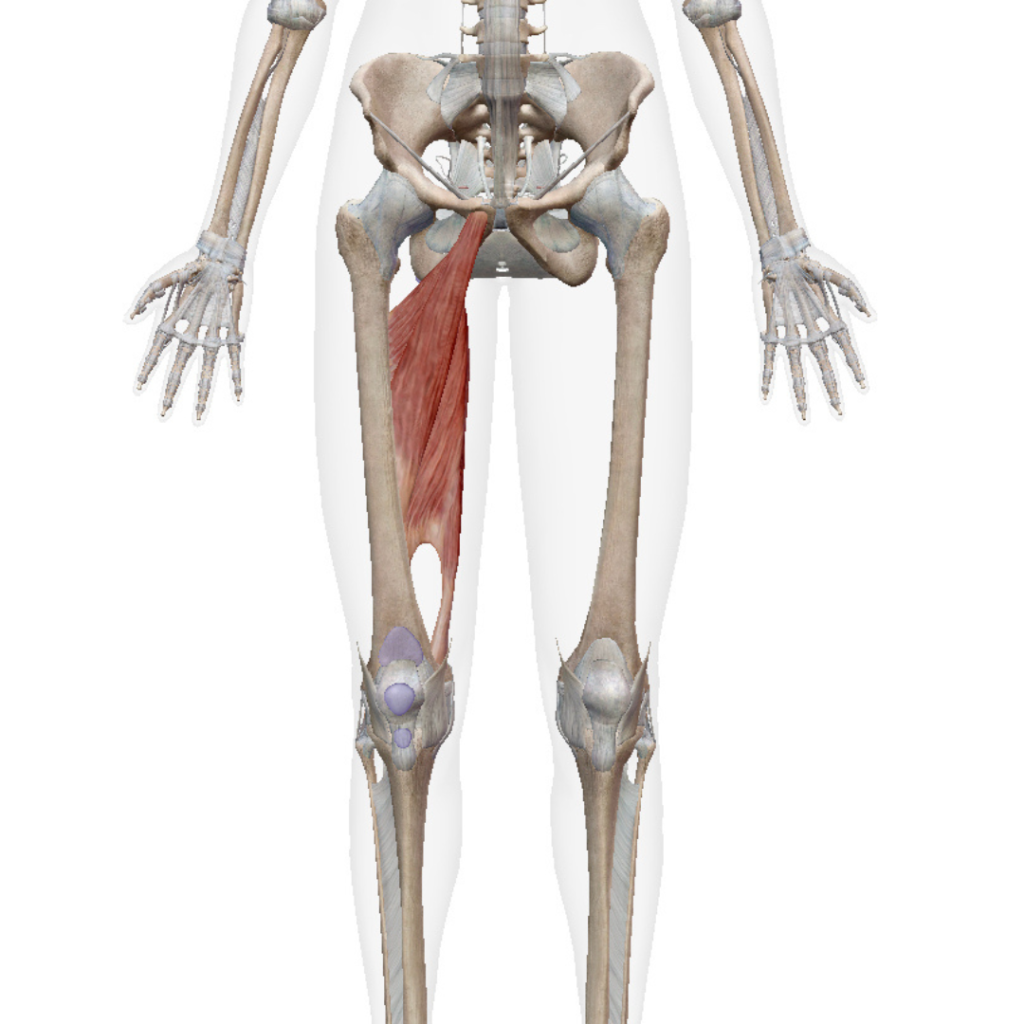

⑴内転筋

一般的に「うちもも」と呼ばれる部位の筋肉。

股関節の付け根から太ももの内側にかけてある筋肉群で、脚を閉じる動きや骨盤の安定に重要な役割を担っています。

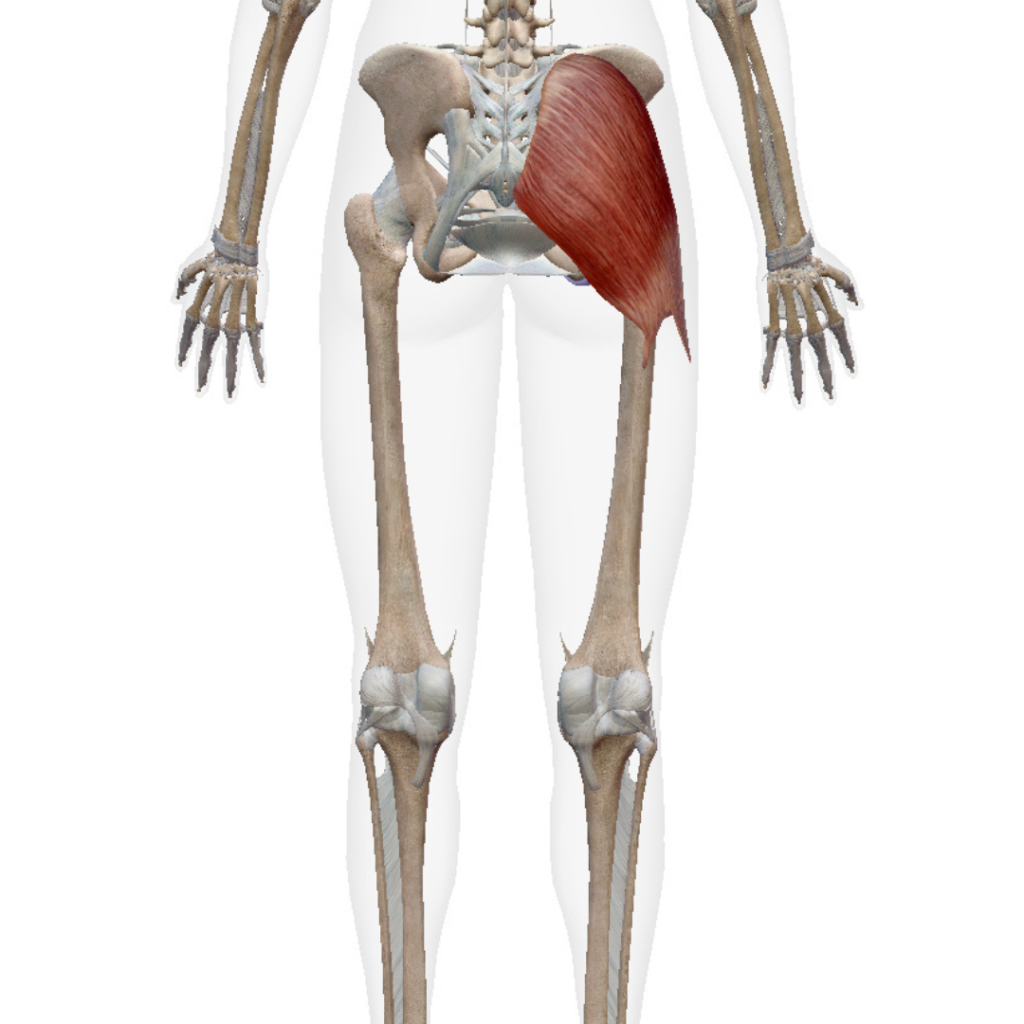

⑵大臀筋

「THE お尻」といえばこの筋肉。

大臀筋を鍛えると、丸みのあるヒップラインが手に入ります。また、高齢者では転倒防止、立ち上がり動作や階段登りがスムーズになるなどの効果があります。

⑶大腿四頭筋

「太もも」といえばこの筋肉。

大腿四頭筋は太ももの前側にある4つの筋肉の総称で、1番は膝関節の伸展(伸ばす)機能を担っています。

大腿四頭筋が弱いと歩行中に膝が不安定になり、自分の体重に耐えられなくなり膝が曲がってしまうなど、まともに歩けなくなってしまいます。

■ワイドスクワットのメリット

ワイドスクワットをやることのメリットはたくさんあります。

⑴ヒップアップ

⑵うちもものシェイプアップ

⑶基礎代謝向上

⑷QOL向上

1つずつ解説していきます。

⑴ ヒップアップ

女性トレーニーの目的で多い、ヒップアップ。

これを叶えるためにもとても有効なトレーニングです。

⑵ うちもものシェイプアップ

うちももも女性トレーニーで気になっている方が多い部位。

普段の生活で活動が低い部位には無駄なモノが蓄積されやすくなるので、鍛えることをおすすめします。

⑶ 基礎代謝向上

筋肉量が多い方は基礎代謝を高く保てます。

腕などの小さい筋肉を鍛えるより、大筋群と呼ばれる大きな筋肉を鍛える方が効率的。

ワイドスクワットは自重でもできますが、負荷を持ち行うことで下半身のみならず上半身、体幹までも鍛えることができおすすめです。

⑷ QOL向上

健康のためと考えて筋トレをしている方は該当します。特に女性や高齢者の方など、筋力が弱い人でも日常生活でのちょっとした動作がスムーズに行えるようになりQOL(クオリティ・オブ・ライフ=生活の質)を高めることに繋がります。

QOLについてはこちらのブログで詳しくまとめています↓↓↓

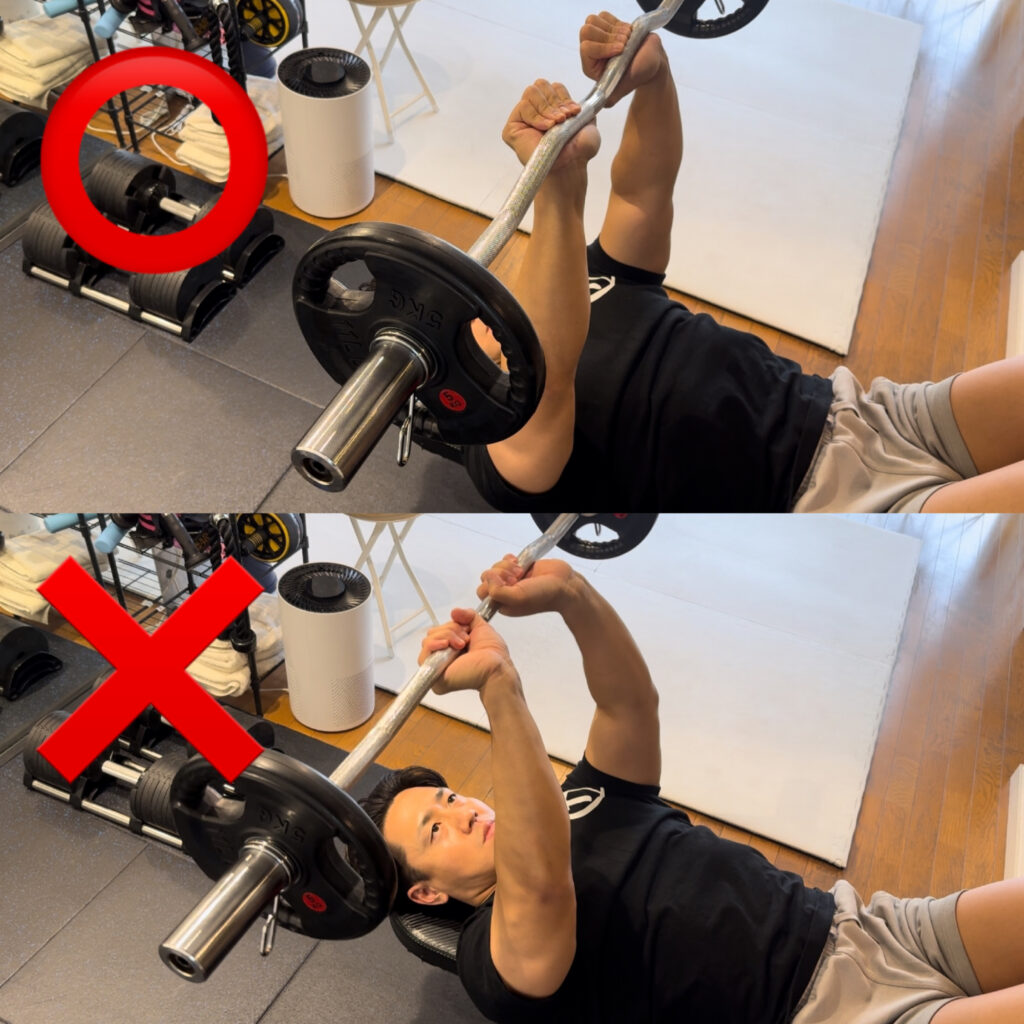

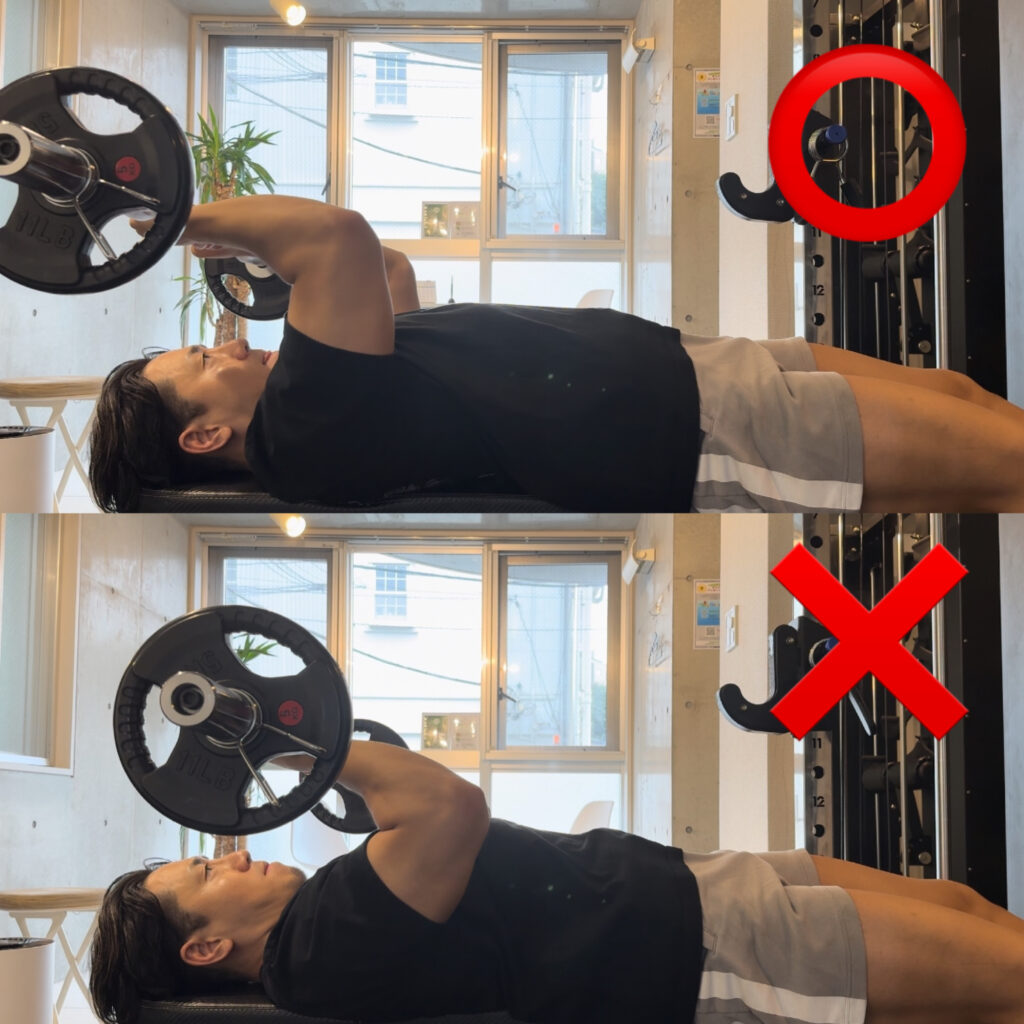

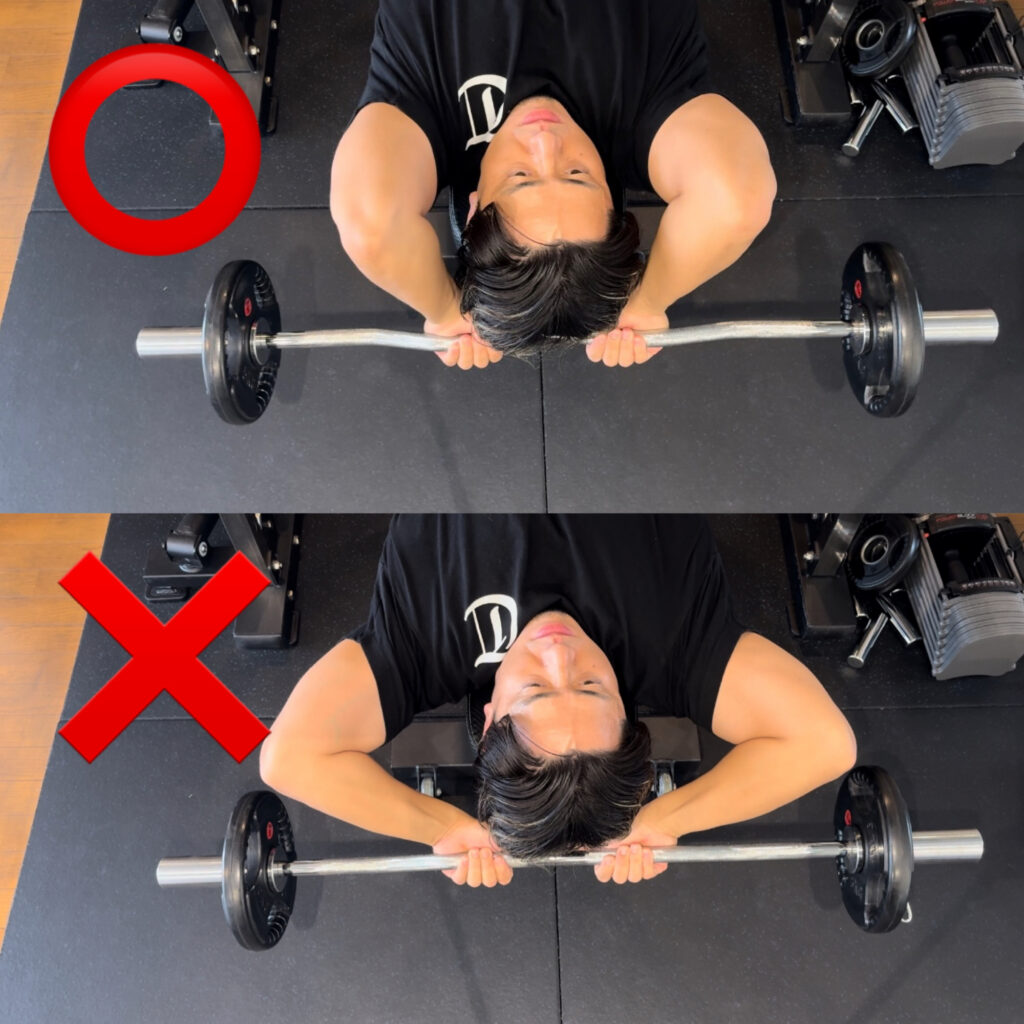

■正しいフォームとやり方解説

では本題です。

ジムで自身でトレーニングされている方も、TCFITでワイドスクワットをやっている方も改めて確認していきましょう。

【動作】

⑴肩幅約2倍の足幅で立ちつま先を45°にする

⑵手を前に出し背筋を伸ばしお腹をしめる

⑶お尻(股関節)を後ろへ引く意識でしゃがむ

⑷⑶の時踵重心で膝もつま先同様45°の方向へ向ける

⑸ゆっくりと立ち上がる

⑹これを繰り返す

【回数・設定】

20回×3セット

【スピード】

4秒で降ろし2秒で上がる

【ポイント】

・膝で舵を取り股関節を意識して動く

・つま先と膝は常に同じ方向へ向け続ける

・つま先重心にならないように

・上半身が反ったり丸まったりしない

日常のトレーニングとしては勿論、暴飲暴食になりがちな年末年始の運動としても最適です。正しいフォームを習得しましょう!

■ まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回はワイドスクワットに特化して解説していきました。ワイドスクワットでたくさんの筋肉を一気に鍛えるのに効率的なのがわかったかと思います。

実践している方はトレーニング前後に一度このブログをみて予習復習してみてください。夏に向けた体づくりとして、今から貯金!理想的な身体を創りあげましょう!

パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。

TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。