みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉です。

今回は「足がつる=こむら返り」について詳しくご紹介します。

☑️「つる」とは〇〇と同じ

☑️「つる」メカニズム

☑️ 「つる」を予防する4選

☑️ つった時のセルフストレッチ

☑️ 屋外スポーツをやる時のすすめ

「足がつった」という経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか?あるデータによると50代の80%、60代は90%の方が就寝時に足がつった経験があり、その中の10%は毎晩足をつっているようです、、

なぜつるのか?予防法は?つった時の対処法は?今回の内容を参考にしてみてください。

では書いていきます。

■ 「つる」とはどういう状態?

就寝中に突然「足がつった」と激痛で目が覚めることがありませんか?落ち着くまでひたすら待つくらいしか出来ないのは非常に辛いものです。

無意識で筋肉がピクピク動く「痙攣(けいれん)」がありますが、足がつるのも”けいれんの一種”なので予防はできますが我慢することはできません。

運動中に疲労困憊で足がつるというケースも見られます。サッカー選手が試合の後半フィールドに仰向けになり仲間の選手がストレッチをしているシーンなどがテレビで映ることもありますね。

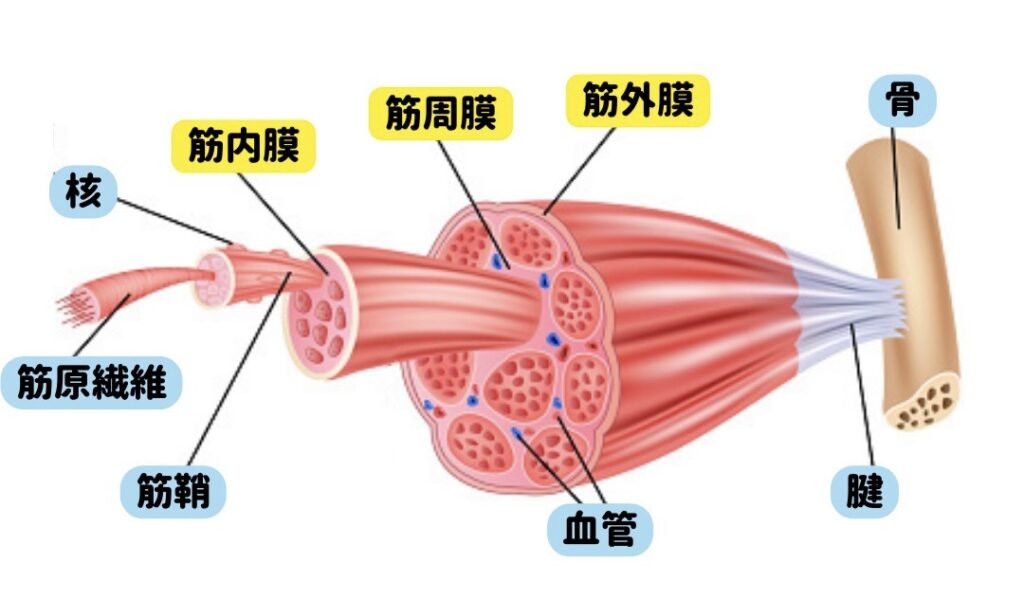

「つる」とは、足や手などの筋肉が伸縮バランスを崩してしまうことで、異常な収縮を起こし、元に戻らない状態をいいます。

脳からの指令を受けて筋肉は縮めたり、緩めたり随意的にバランスよく動かされています。

例えば、横になって寝ているときは筋肉が緩んだ状態にあります。その緩んだ状態の時に脳から縮めろと急に不随的に命令が出てしまうことで制御できない異常な力の収縮が起こり筋肉がつってしまいます。

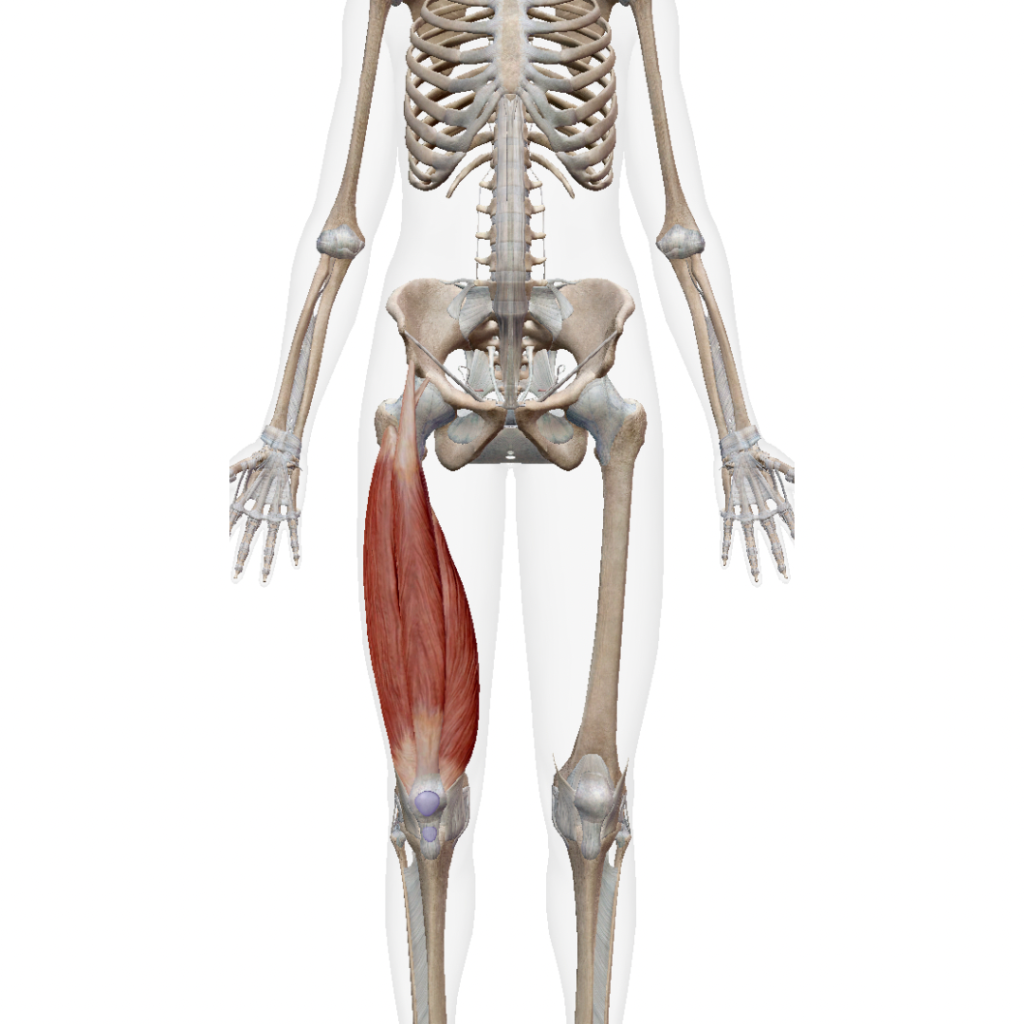

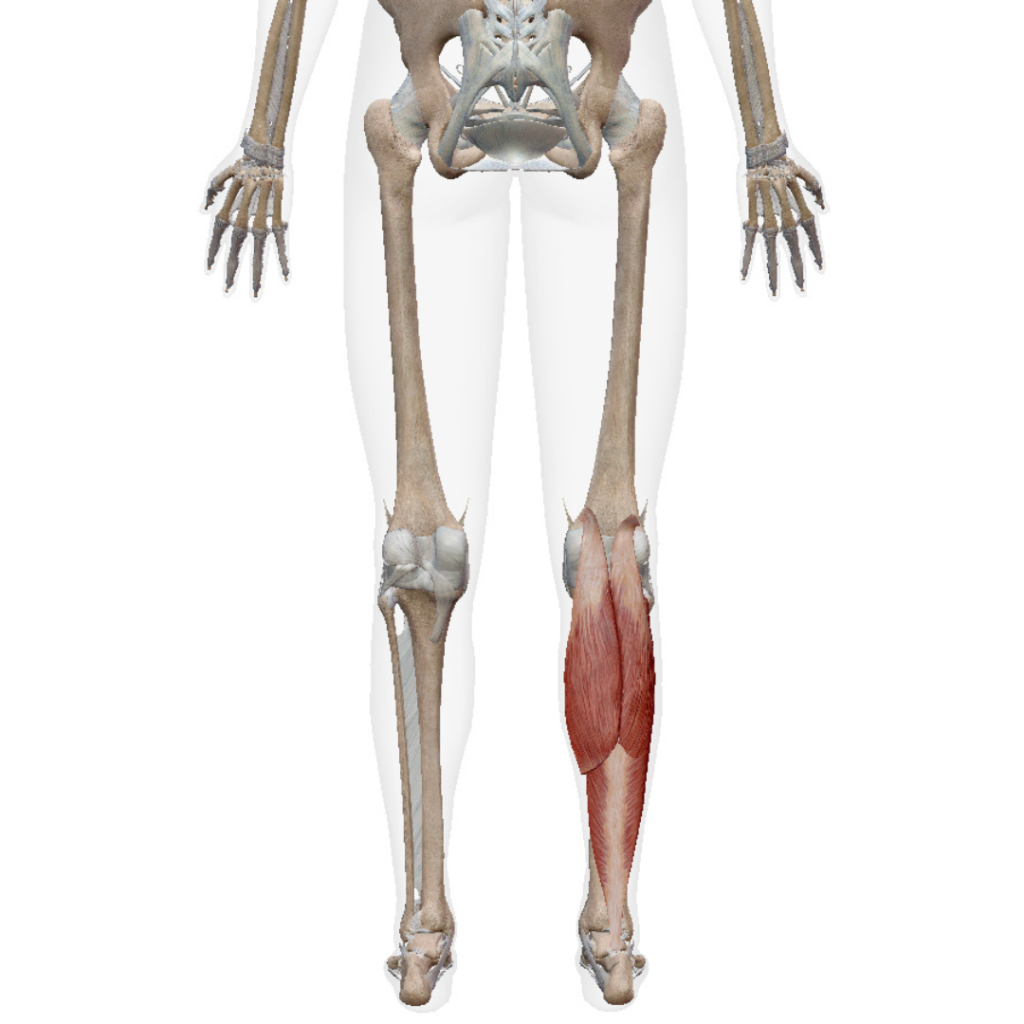

ふくらはぎ(こむら)の内側にある筋肉の運動が制御不能になることが多いことから「こむら返り」という名称がついています。

■「つる」メカニズム

そもそもなぜ足がつるのでしょう?

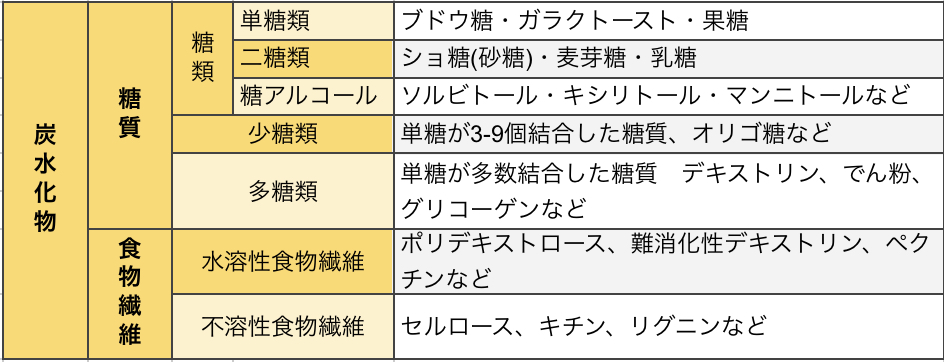

足がつる原因は、カルシウムやマグネシウムといった血液中のイオン(電解質)がバランスを崩し、筋肉が正常に働かなくなることにあると言われています。

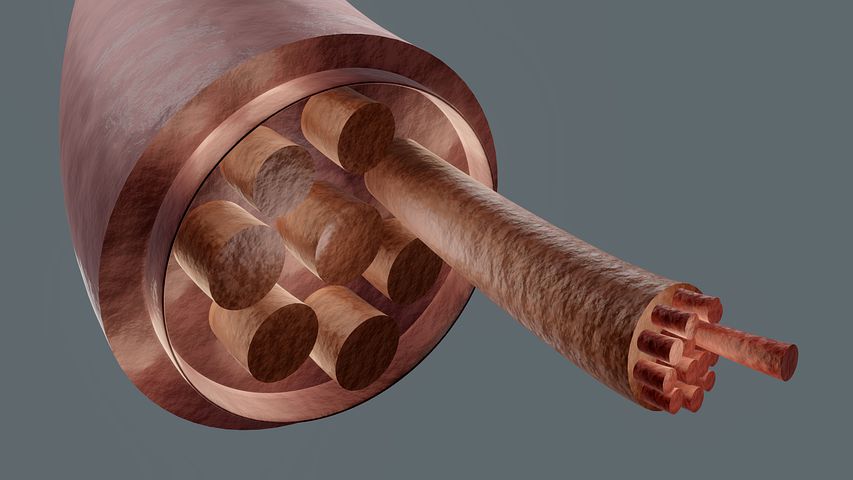

そもそも筋肉の細胞は、カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムなどのイオンのバランスによって反応のしやすさが決まります。何も問題がない状態であれば、過剰なイオンは尿や汗などから排出され上手く反応できるように適度なバランスに調節されています。

熱中症や、脱水症状で足をつることが多いのはこれらの各イオンのバランスが崩れるためです。

良く耳にする睡眠中の「つる」について考えてみます。睡眠時は呼吸をするだけで蒸気として水分が失われ、汗をかき脱水傾向になりがちです。また寝ているので身体は動かず、副交感神経が優位になることで心拍数が減り、血液の流れもゆっくりになります。こういった状況ではイオンのバランスが崩れやすくなり、たまたま寝返りなどで筋肉に刺激が加わったりすることで筋肉の細胞が暴走して過剰な収縮を発生させてしまうということ。

夏場の睡眠時は生活の中で思ったりより水分が失われている点や、冷房で体が冷えることでさらに血行が悪くなり一層つりやすくなってしまいます。

■「つる」を予防する5選

前述したようにつりづらいように予防することはできます。

今回は4つに分けてご紹介します。

⑴湯船に浸かる

⑵ストレッチ

⑶トレーニングをする

⑷こまめな水分補給

⑸吸収しやすい水分を摂る

では1つずつ解説します。

⑴湯船に浸かる(全身浴)

肩まで浸かる全身浴。

半身浴と比べて水圧が強くなるために、血行を促進するのに効果的でつりやすい方におすすめ。むくみの改善にも良いです。

夏の冷房で気付かないうちに身体の芯が冷えてしまっている方も多いのでシャワーで済ませず、夏場でも湯船に浸かる習慣をつけましょう。

⑵ストレッチ

表面だけではなく骨に近い深部の筋肉まで引き伸ばすことのできるストレッチは柔軟性向上はもちろん、血行促進に効果的です。

特につりやすい部位を寝る前に念入りにストレッチしてみてください。

柔軟性に欠けている部位は血液循環が悪く、老廃物も溜まりがちになっているのでつりやすくなってしまいます。

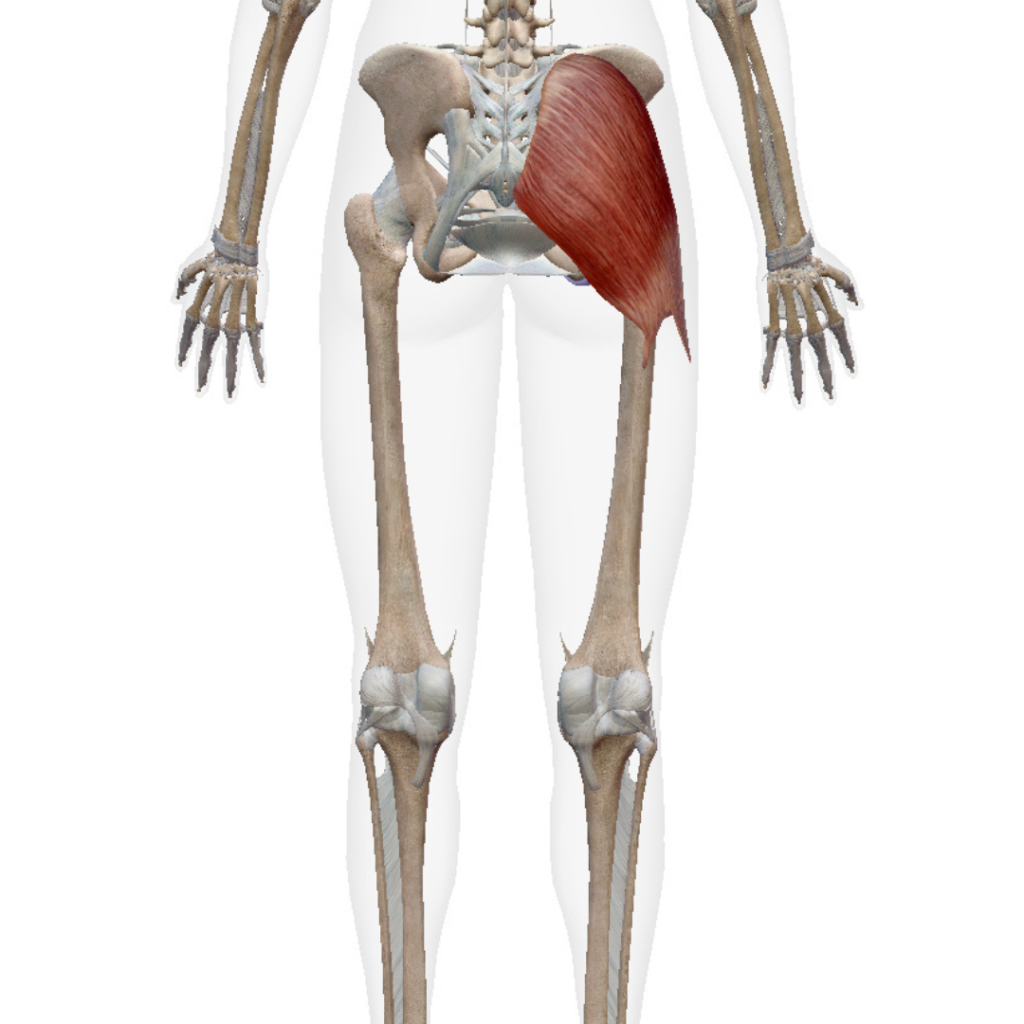

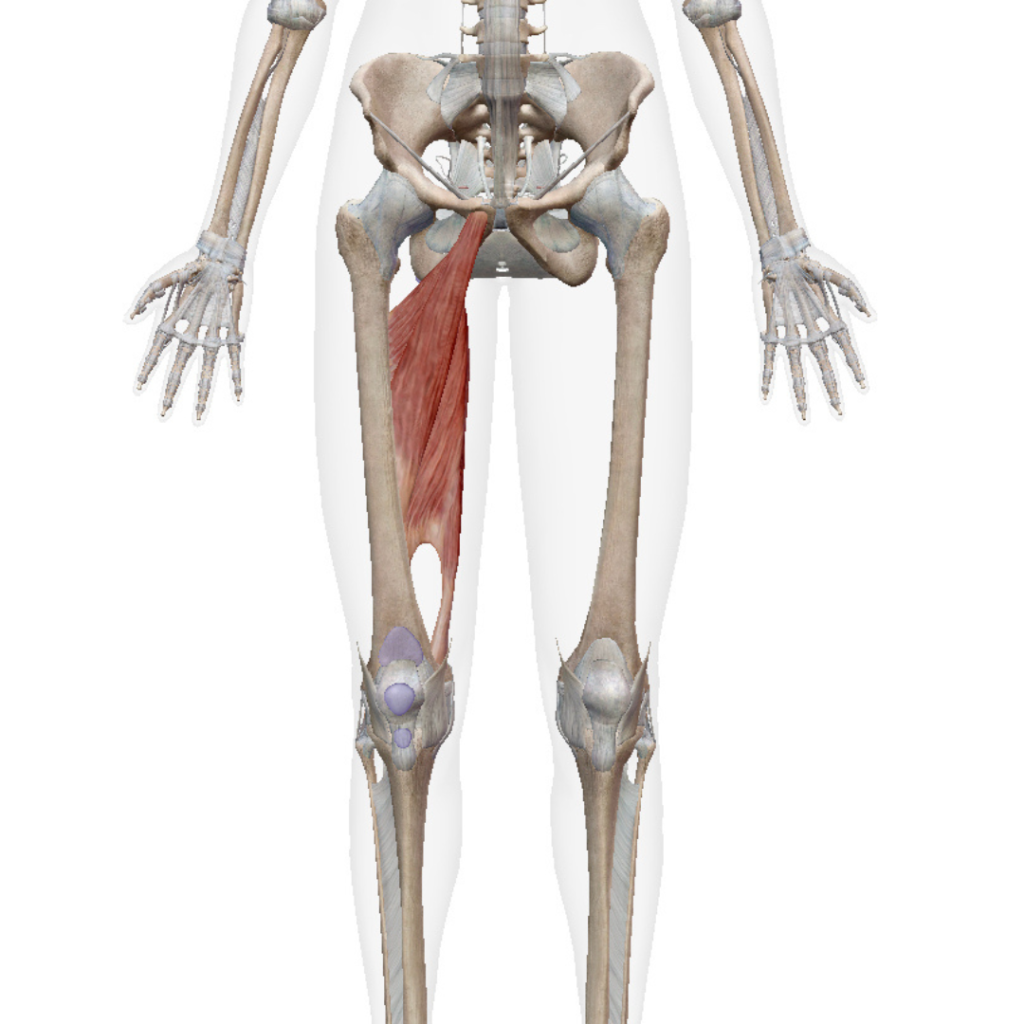

⑶トレーニングをする

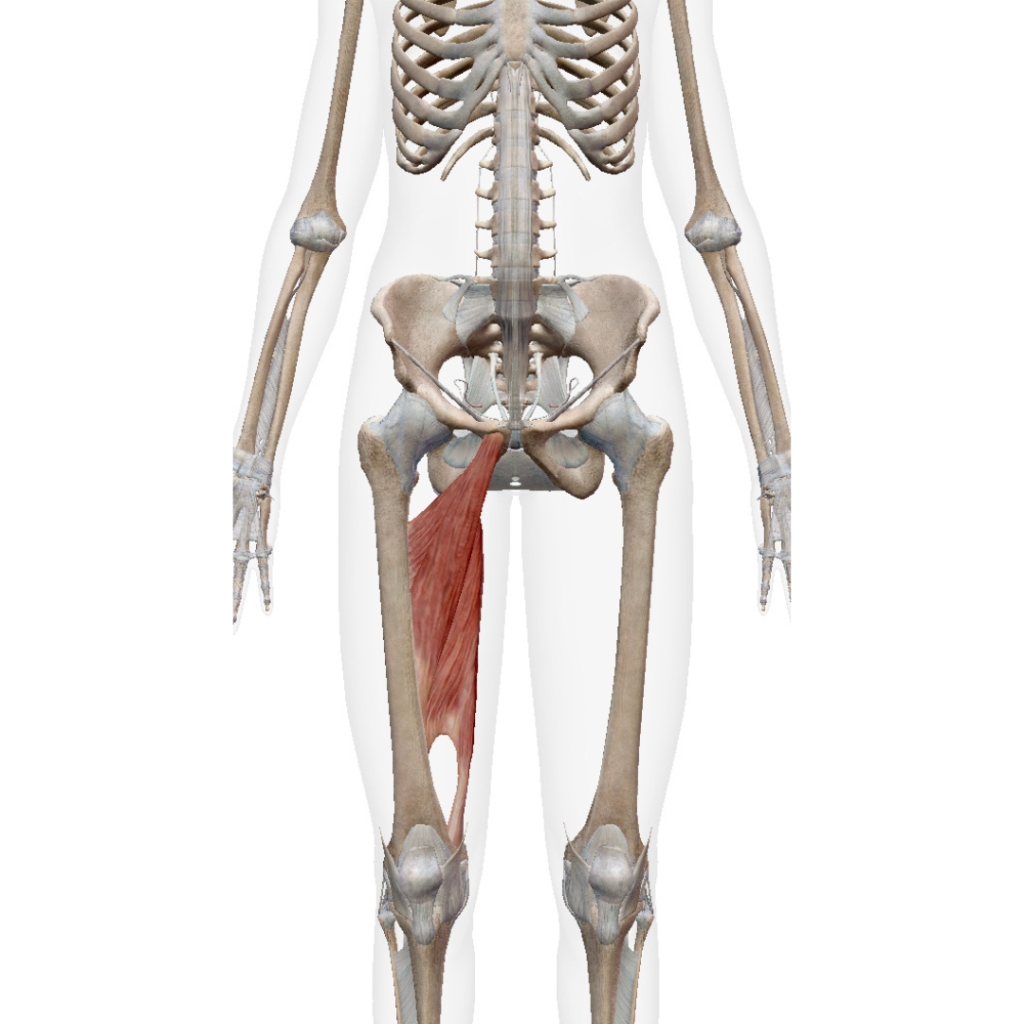

足がつるのは加齢によって、より起こりやすくなるのは事実です。

筋肉にはポンプの役割があり血流をよくする機能がありますが年々筋肉量は低下しやすくそれに伴い血流も滞りやすくなっていきます。また足の筋力が低下して、日常生活での疲労が溜まりやすくなることで足がつりやすくもなります。

年々落ちていきやすい「速筋繊維」を鍛えられる筋トレ、トレーニングは特に有効なので週に1回の頻度で継続をしていきましょう!

⑷こまめな水分補給

汗や呼吸をすることで出ていく水分の量に伴わない量の水しか飲んでいないと脱水状態となり、つる原因になってしまいます。一度に多くの水を飲んでも身体は吸収できないので1時間に1回などこまめに水分を摂るようにするとgood。

特に夏場冷房の効いた部屋にいると喉の渇きを感じづらく「1日500mlも飲んでなかった」なんて方も多いのではないでしょうか?身体は芯が冷えてしまっており、つりやすくなってしまうのでこまめな水分補給はかかせません。

⑸吸収しやすい水分を摂る

水分を摂ってもすぐトイレに行きたくなるという人もいます。これは身体に上手く水分が吸収できていないことが考えられます。こういった方は「浸透圧を高める水分」で補給するのがおすすめです。

【ハイポトニック飲料】

ハイポトニックとは「低浸透圧」のことで、体液よりも浸透圧が低い状態を指します。

つまり、ハイポトニック飲料を摂取すると血液側の方が濃い溶液となるため、摂取した水分が体内へと移動しやすい=正しく貯水出来るということです。

良くあるスポーツドリンクもハイポトニックに近いですが、余分な砂糖が大量に使われています、、

コンビニでも売られている「OS1」はこの点ではとても優秀です↓↓

経口補水液オーエスワンは、脱水症のための食事療法(経口補水療法)に用いる経口補水液。スポーツドリンクよりも電解質濃度が高く、また水と電解質の吸収を速めるために、スポーツドリンクと比べて糖濃度は低い組成となっています。

ぜひ試してみてください。

Amazonでもポチっと購入できるのでリンクを貼っておきます。>>OS1購入はこちら<<

余談ですが、二日酔いのときのリカバリーにもOS1は効果的です!

■ つったときの足のストレッチ

足がつるメカニズムを解説してきましたが、それが運動のしすぎによる疲労の場合でも、就寝時の急な場合でもほとんどの場合が「一過性」のため、つっている筋肉のストレッチやマッサージで筋肉を緩めることで対処できます。

ここでは足のつることの多い箇所をピックアップしてセルフストレッチ方法を載せていきます。

⑴ふくらはぎのストレッチ

- 足を前後に開く(つった足を後ろ)

- 後ろの踵が浮かないように体重を前にかける

- 後ろのふくらはぎ〜アキレス腱の伸びを感じたら20-30秒静止

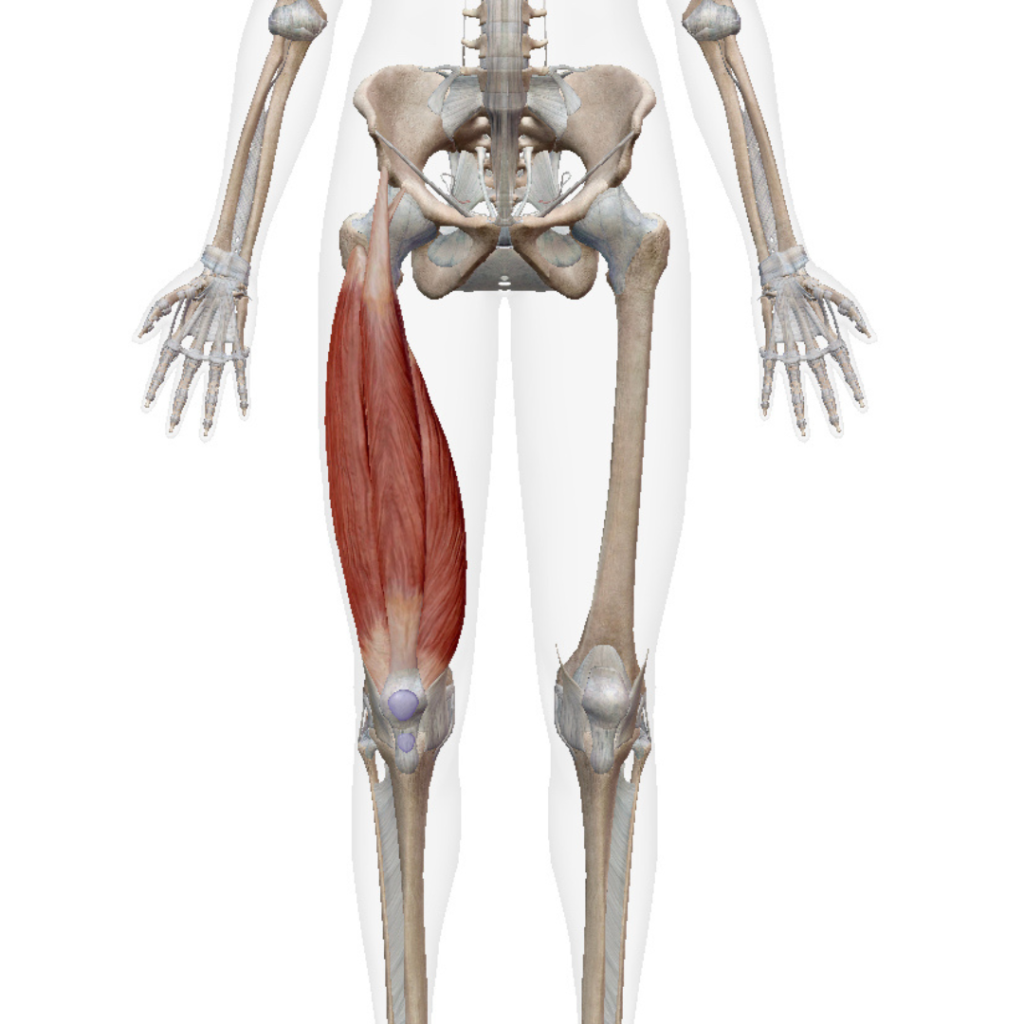

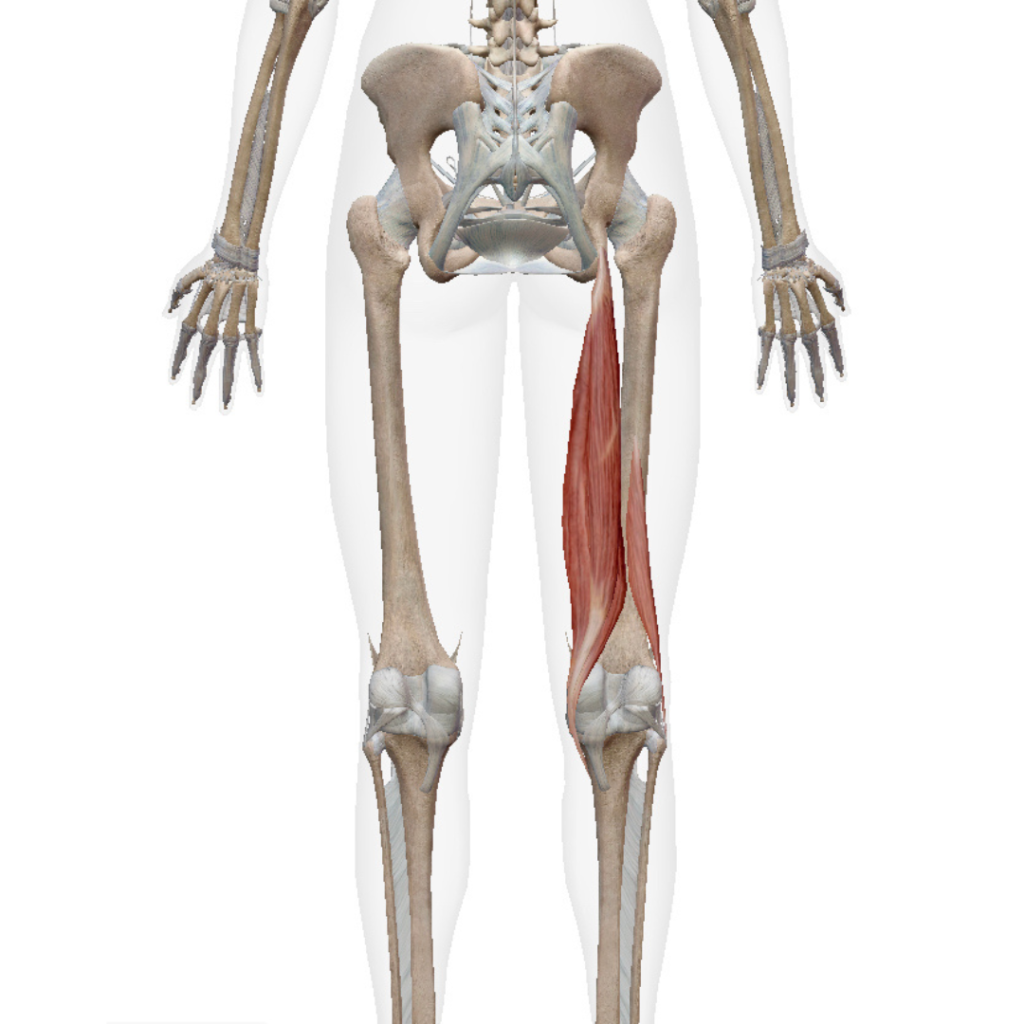

⑵もも裏・ふくらはぎストレッチ

- 仰向けになりつった脚を上に上げる

- 上げた足裏のつま先側にタオルをかける

- タオルをひっぱりもも裏〜膝裏〜ふくらはぎの伸びを感じたら20-30秒静止(膝が曲がらないように)

⑶ 足の甲、スネのストレッチ

- イスやベットに座り足の指を曲げて足を床に立てる

- 足の甲を前に向けてゆっくり押し出す。この時足の甲〜スネの伸びを感じたら20-30秒静止。

- 膝を少し外に向けて足の甲を小指側に倒すようにしてゆっくりと押し出す。薬指、小指、足の甲の外側、すねの外側の伸びを感じたら20-30秒静止

■ まとめ

いかがでしたでしょうか?

ここからの暑くなってくる時期は汗で水分と塩分が失われたのに水分のみを補給することで血液のイオンバランスが崩れてしまうことがあるので、特に屋外でのランニング、ゴルフなどで多く汗をかかれる方は今回ご紹介したOS1を試してみてください。

出来ることから始めていきましょう!

パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。

TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。