みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉拓郎です。

今回は「今から出来る夏バテ対策」について詳しくご紹介します。

☑️夏バテとは?

☑️夏バテの原因

☑️夏バテ対策

☑️夏バテチェック

日本でも6月なのに気温35°以上が観測されています。今年の夏は去年以上に気温が上がると言われており、中国では40°超え、インドでは50°超えと世界的に異常なほど気温が上がってきています。

間違いなく年々日本の気温も上がってきているので、しっかり対策をして上手に夏を過ごしていきましょう。では書いていきます。

■夏バテとは?

「夏バテ」とはどういう状態をいうのでしょうか?詳しく説明していきます。

夏バテは、夏の暑さによる自律神経系の乱れで現れる症状。暑さ負け、夏負けと呼ばれることもあります。

暑くなると体温を調節のために、汗をかいたり血管を拡張して体温を調整します。

暑い、涼しいと繰り返しすことで体温の調節で負担が強い状態が長期間続くなどで自律神経に負荷がかかります。

自律神経が負荷に耐えられずに乱れて夏バテが起こると考えられています。

これから本格的な夏を迎え暑い日が続くと「だるい」「食欲がない」などの症状を経験したことがある方も多いのではないでしょうか?

■夏バテの原因

夏バテを引き起こすのにはさまざまな要因があります。いくつかよくいわれるものをピックアップしてご紹介していきます。

⑴ 温度差による自律神経の乱れ

⑵ 発汗による水分とミネラル不足

⑶ 食欲不振による栄養不足

1つずつ解説していきます。

⑴温度差による自律神経の乱れ

暑い屋外と涼しい室内を往復していると、体温調節を担う自律神経に負担がかかります。

そして自律神経である交感神経と副交感神経のバランスの乱れにつながります。

自律神経は血圧や心拍、内臓の働きなど色々な活動を調整しています。

<自律神経に乱れにより起こる症状>

☑ 消化器系の不調

☑ 疲れやすい

☑ 精神的な不調

夏場になると胃もたれやお腹がゆるくなる方もこういった要因かもしれません。

⑵ 発汗による水分とミネラルのバランスの崩れ

夏バテの原因の1つに、発汗による水分とミネラル不足、アンバランスがあります。

このアンバランスは神経の伝達や筋肉の運動に深く関わり、結果腎臓の機能が悪くなりむくみが出てきたり、高血圧や心不全などをもたらします。

<水分・ミネラル不足で起こる症状>

☑ 頭痛やめまい

☑ だるさ

☑ 食欲不振

⑶ 食欲不振による栄養不足

夏バテは食欲不振による栄養不足も問題。

暑さで自律神経が乱れると、胃酸が過剰に分泌されて腸の働きが弱まりその結果、胃腸の調子が悪くなり食欲が低下します。

暑さや胃の調子が悪いと、食べやすくさっぱりしたものを食べたくなります。

ただ必要な栄養を含んでいないこともあり、結果夏バテの症状が悪化してしまう可能性が高まります。

<食欲減退・栄養不足で起こる症状>

☑ 眠気

☑ 胃もたれ

☑ 筋肉量の低下

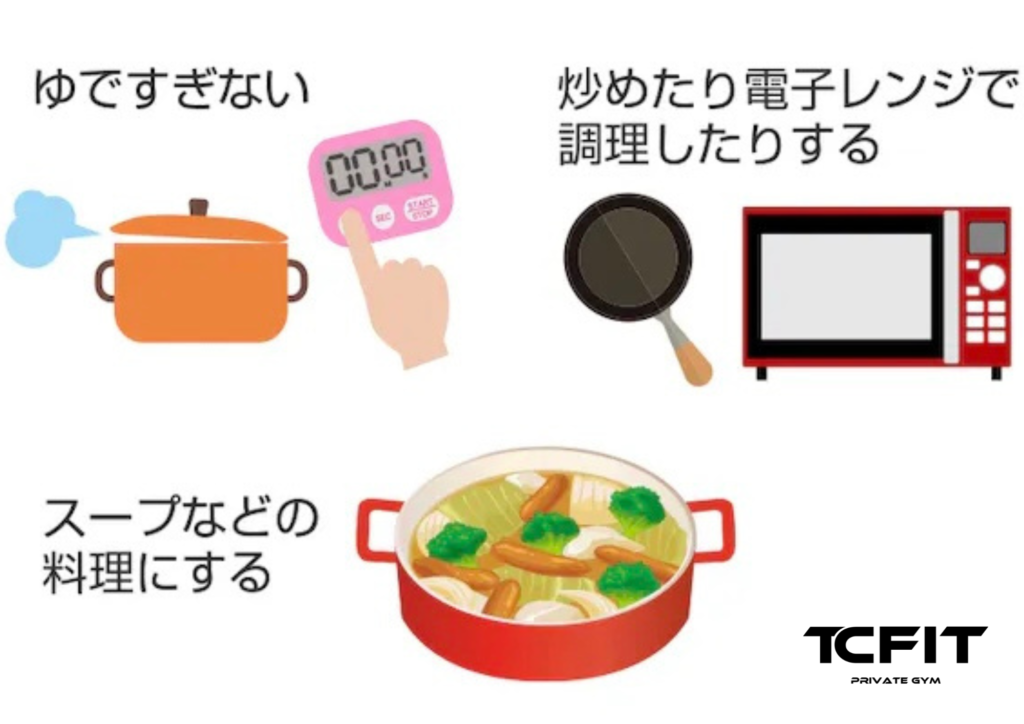

ソーメン、冷やし中華、冷たいお蕎麦だけで済ませてくなってしまう方も多いのではないでしょうか??これだけでは必要な栄養素は補えません。

冷たい水分・食事を多く摂取すると胃腸が冷えてこれまた消化不良を起こしてしまいます。

■夏バテ対策

では夏バテを防ぐためにはどうしたらよいのでしょうか?

当たり前と思うかもしれませんが、夏バテ対策は、水分・栄養・睡眠を十分にとることが大切。

⑴暑さに体を慣れさせる

⑵こまめな水分不足

⑶十分な睡眠と室温に気を付ける

1つずつ解説していきます。

⑴暑さに体を慣れさせる

身体が暑さに慣れることを「暑熱順化(しょねつじゅんか)」と呼びます。

さらに気温が上がり熱中症の危険が高まる前に、暑熱順化を無理のない範囲ですすめることが大切です。

今この時期に積極的に外出して身体を順応させていきましょう!エアコンのきいた部屋にばかりいると、暑さへの免疫がなく色々なリスクが高まってしまうので要注意です。

⑵こまめな水分不足

夏バテ対策には、のどが渇く前にこまめに水分を補給はポイント。のどが渇いたと感じた時点で脱水症状と言われているのでこまめに飲みましょう。

長時間デスクワークをしている方は意外と水分補給をしなくてと大丈夫という方もいます。汗をかいていない時も呼吸や皮膚から水分は蒸発するため、こまめな水分補給が必要です。

水分補給についてはこちらのブログで詳しく解説しています↓↓

⑶十分な睡眠と室温に気を付ける

夏場は異常な暑さで普段以上に体力を消耗しているので十分な睡眠をとることは大切です。

質の良い睡眠を取るためには【寝室の温度や湿度】にも気をつかう必要があります。

節電は大切ですが、身体はもっと大切。

『外気との差が9℃以内』になっているのが、自律神経の乱れを抑え、寝苦しさを取り除き、質の良い睡眠がとれると言われています。

キンキンに冷えすぎた部屋の温度も感覚とは違い身体はストレスを受けてしまうので暑がりの方は気を付けましょう。

睡眠の質を高めるためのポイントをこちらのブログで詳しくはまとめています↓↓

■ 夏バテチェック

夏バテは7月中旬から9月初頭までが1番起こりやすいとされています。夏バテになりやすい方のチェックをしてみましょう。

いくつ該当するのか数えてみてください。

□ 冷たい飲み物ばかり摂っている

□ 水分補給をあまりしない

□ 冷房の効いた部屋にいる時間が長い

□ 朝ご飯は食べないことが多い

□ あまり汗をかくことをしない

□ 同じものを食べることが多い

□ 毎週運動の習慣がない

□ 平均睡眠が5時間前後

これらが4つ以上該当する場合、夏バテになるリスクが高いです。

■まとめ

年々暑さを増している日本の夏。

何もしなくても疲れる季節は、生活習慣やトレーニング、食べる物にも意識を向けることが大切です。

年々日本の気温も間違いなく上がってきてます。これからくる本格的な夏向けて、今からしっかり対策をして上手に夏を過ごしていきましょう。

パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットパーソナルジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

パーソナルジムTCFIT

代表トレーナー 千葉拓郎

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。