みなさま!メリークリスマス🎄🎁🎅

TCFITパーソナルトレーナーの千葉です。

今回は「うなぎ」について詳しくご紹介します。

☑️うなぎと筋トレの相性

☑️うなぎの特筆栄養素

☑️効率的な食べるタイミング

☑️女性にも嬉しい〇〇が豊富

うなぎは当ブログでも過去良い栄養素の例でご紹介してきましたが今回はピンポイントにスポットを当てていきます。

土用の丑の日など、スタミナ食材として有名なうなぎの筋肉や健康などの相性を徹底解説していきます。では書いていきます。

■うなぎと筋トレの相性

うなぎは筋トレだけでなく運動、スポーツ全般で相性がとても良いです!

その理由は大きく3つご紹介します。

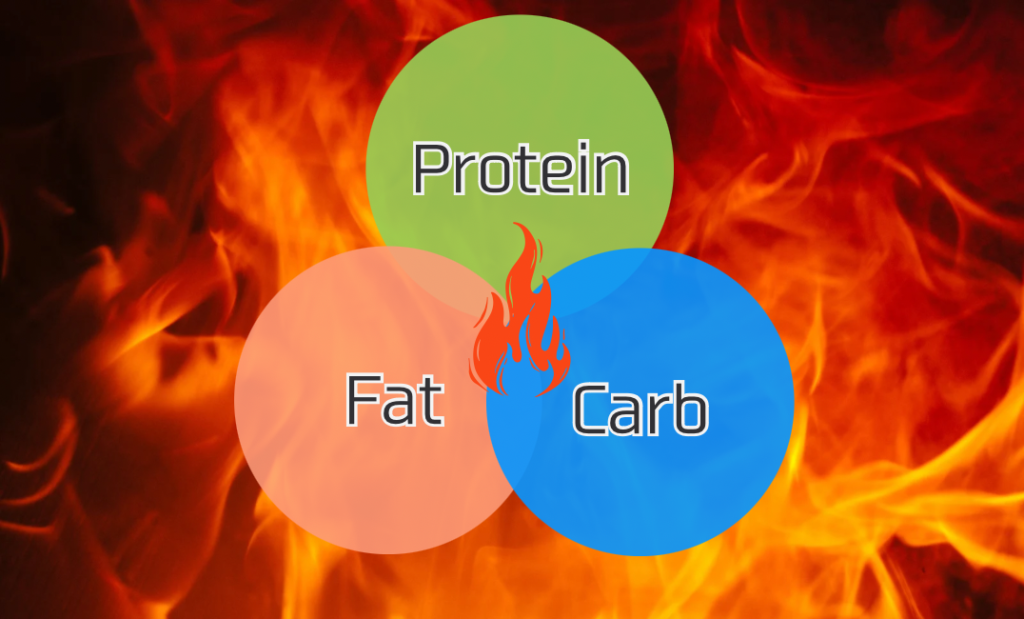

⑴高タンパク質

⑵ビタミン・ミネラルが豊富

⑶良質な脂質

1つずつ解説します。

⑴高タンパク質

うなぎ1尾

▶︎約38.5gの動物性たんぱく質!

筋トレ後の食事に最適です。

たんぱく質は筋肉や体の組織を構成するだけでなく、体の機能を調整する働きもあります。

不足すると抵抗力が低下してしまうため、筋トレだけでなく健康維持にも効果を発揮します。

⑵ビタミン・ミネラルが豊富

うなぎはたんぱく質の他にもビタミンやミネラルが豊富です。

特に【ビタミンA・ビタミンB1・鉄分・亜鉛】が豊富で肌の健康維持や酸化防止作用があり、生活習慣病の予防やアンチエイジング、エイジングケアに役立ちます。またビタミンAの主成分であるレチノールは目や皮膚の抵抗力を高める効果があります。

うなぎのかば焼きだと、1/3食べれば1日に摂取したいビタミンAが摂取できます。

⑶良質な脂質

うなぎの脂質は、DHAやEPAが多く含まれている良質な脂質です。

DHAやEPAには、動脈硬化の予防や血中の中性脂肪を低下させる効果が期待できます。

DHAとEPAのどちらも人間の体内で作ることができないので、食べ物から摂取するしかありません。

うなぎは「筋肉飯」とも言えます。

トレーニングをしている方はどんな目的の方も、土用の丑の日だけに限らず積極的に食べたいですね!

■うなぎの特筆ポイント

うなぎの栄養素のポイントは前述した3つ以外にさらに2つあります。

⑴ 優秀なアミノ酸スコア

⑵ 糖質をエネルギー変換

1つづつ解説します。

⑴ 優秀なアミノ酸スコア

うなぎのたんぱく質は、アミノ酸スコアが高く良質なたんぱく質です。食品中に含まれる必須アミノ酸のバランスを評価したものを「アミノ酸スコア」と言い「100」に近いほど良質なタンパク質食品ということになります。

うなぎのアミノ酸スコアは「97」です!

特にホルモンの分泌を促進する「アルギニン」が多く含まれているところもポイントで、アルギニンは必須アミノ酸の一つですが、体内で作られる量が少ないのでうなぎから効率よく摂取することができます。

【アルギニンの効果】

❶成長ホルモンの分泌促進

❷脂肪燃焼効果

❸持久力向上&疲労軽減

❹筋肉細胞の活性化

筋トレをしている方には嬉しい効果が多く、サプリメントでもアルギニンは人気です。

⑵ 糖質をエネルギー変換

うなぎにはビタミンB1が多く含まれており「体内の糖質をエネルギーに変換」してくれます。

体を動かす炭水化物には糖質が含まれていますが、ビタミンB1がないとエネルギーに変換されず、思うように体を動かすことはできません。

つまり、うなぎを食べることでたんぱく質を摂取してさらに糖質をエネルギーに変換することで筋肉へ超効率的に栄養を送ることができます!

■効率的な食べるタイミング

うなぎを食べるおすすめのタイミングは「筋トレ後2時間以内」がおすすめです。

運動やトレーニングを行った後の身体は筋肉細胞が傷付いている状態なので回復させるために物凄く栄養を欲しています。

現実的に難しい方も多いと思いますが、「トレーニング後45分以内」は栄養素の吸収率が特に高く筋肉に供給されるアミノ酸量は「通常時の約3倍」まで増加することが研究で解っています。

まさにゴールデンタイム!

それゆえトレーニング後に食事までの間隔が空いてしまう方は、トレーニング直後にプロテインを摂り筋肉の応急処置をして、その後食事をするのが理想的です。

TCFITでは「オーガニックプロテインを推奨、販売」しています!

プロテインは身体に悪い?飲むと太る?と考えている方もいると思いますが、無添加かつ1杯飲んでも約200kcalなので1度試してみてください!

こちらのピープロテインblogで詳しくまとめています↓↓

「トレーニング、運動後は食べると太る」

よく耳にしますが、栄養を欲しているタイミングなのが所以です。ただし、身体に良い食材であればダイエット中の方も積極的に食べた方が代謝も上がりやすくおすすめです。 うなぎはコラーゲンも豊富で女性にもとても嬉しい食材です。

■まとめ

今回はピンポイントに「うなぎ」についてまとめてみました。

うなぎには筋トレに欠かせない良質なたんぱく質だけでなく、ビタミンやミネラル、必須アミノ酸など、体に良い栄養素がたくさん含まれています。正しい知識をつけて効果的に健康的にボディメイクしていきましょう。

パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。

TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。