みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉拓郎です。

今回は「純リンゴ酢」について詳しくご紹介します。

☑️リンゴ酢とは

☑️リンゴ酢と純リンゴ酢の違い

☑️リンゴ酢の効果効能

☑️純リンゴ酢6つの健康・美容効果

☑️飲む量、飲み方、タイミング

健康や美容に関心の高い方は実は毎朝飲んでます!なんて方もいらっしゃると思います。

このリンゴ酢は美容や健康にも効果があり、アメリカのセレブやアスリートが毎朝飲んでると人気が広がり、日本でも人気が出てきています。では書いていきます。

■リンゴ酢とは

リンゴ酢(=アップルサイダービネガー)とはリンゴを発酵させ作る酢のことで、リンゴに含まれる果糖を自然発酵させることで出来上がります。

酸味のあるさっぱりした自然の甘さが人気のリンゴ酢ですが、発酵する段階で含まれる糖分のほとんどが消費されるため、リンゴ酢には糖分はほぼ含まれておらず、酸味の強さは一般的に使用されている穀物酢と同等です。

リンゴを原料としているだけあって、フルーティな香りがあり比較的そのままでも飲み易く、糖分の除いた多くの栄養素が補給できます。

■リンゴ酢と純リンゴ酢の違い

リンゴ酢と純リンゴ酢は、原材料や製造方法に違いがあります。

⑴原材料

⑵製造方法

⑶味・風味

⑷値段

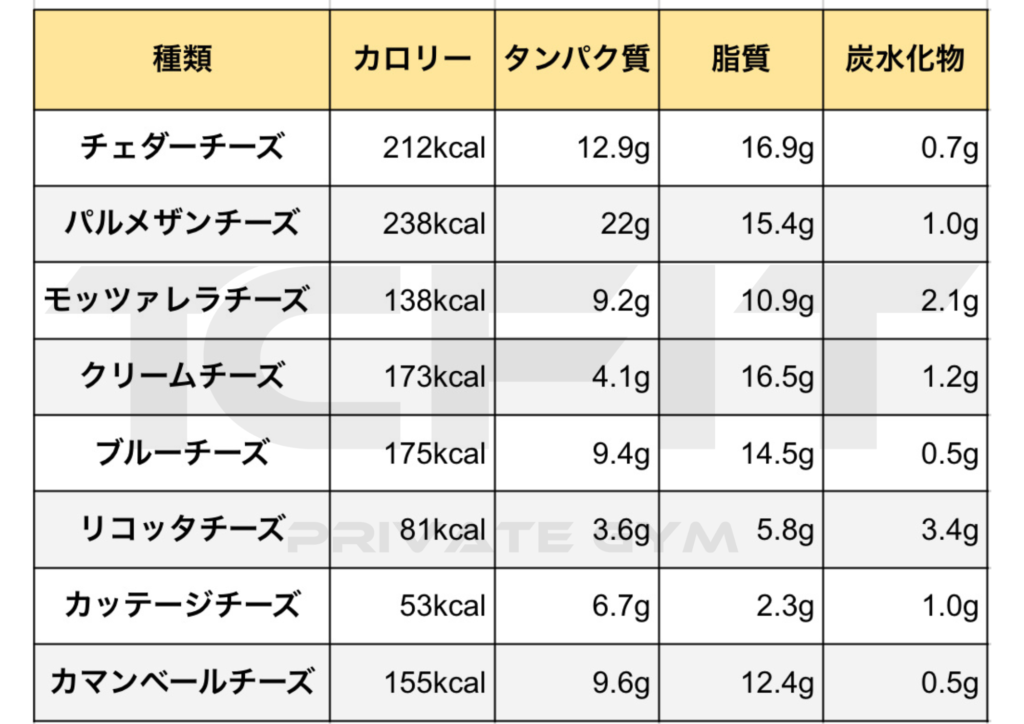

まずは一覧の表をご覧下さい。

もう少し詳しく解説していきます。

リンゴ酢と純りんご酢は、使われる原材料が異なり、この違いが風味や用途にも影響を与えます。

リンゴ酢は、リンゴ果汁に醸造アルコールを加えて発酵させたものです。発酵が安定するので大量生産がしやすくなります。

純りんご酢は、リンゴ果汁100%をそのまま発酵させて作られるお酢です。余計な成分が加えられず、シンプルな製法が特徴です。

市販のリンゴ酢の多くは醸造アルコールを使用しており、手頃な価格で購入できます。砂糖など不要なものも入っているものもあります

純りんご酢は無添加でリンゴ本来の風味が活かされているため、オーガニック食品を好む人に選ばれることが多いです。

原材料の違いは、味や風味、価格にも影響します。購入時にはラベルを確認し、目的に合ったものを選びましょう。健康や美容目的の方は純リンゴ酢、料理や調味料などの目的の方はリンゴ酢を選ぶと良いと思います。

純リンゴ酢について次項より解説していきます。

■純リンゴ酢の効果・効能

純リンゴ酢は、原材料にりんご果汁のみを使用し、アルコールを添加せずに発酵させたシンプルなお酢で、以下のような独自の効果や特徴が期待できます。

🍎総合的な栄養価が高い

🍎抗酸化作用が高い

🍎免疫強化の効果が高い

純リンゴ酢は天然の栄養素がそのまま含有しており、リンゴ酢と比べて栄養価が高いです。

抗酸化作用が高く、健康や美容に役立ちます。特に、ポリフェノールやビタミンCを豊富に含んでおり、細胞の老化防止や生活習慣病の予防に効果的です。

ビタミンCは白血球の働きをサポートして、ウイルスや細菌に対する抵抗力を高めます。ポリフェノールは抗酸化作用が強く、細胞のダメージを防ぐことで免疫機能の維持に役立ちます。こういった働きにより、体全体の免疫システムが向上し、病気にかかりにくい体をつくれます。

■純リンゴ酢の健康・美容効果

純リンゴ酢の成分だからこそ期待できる健康・美容効果を見ていきましょう。

⑴腸内の善玉菌を増やす

⑵脂肪の蓄積を防ぐ

⑶アレルギー症状が軽減される

⑷肌の明るさと健康を保つ

⑸細胞の老化を予防する

⑹むくみを解消する

1つずつ解説します。

⑴腸内の善玉菌を増やす

りんご由来の水溶性食物繊維であるペクチンを多く含んでます。ペクチンは腸内の善玉菌(ビフィズス菌など)のエサとなり、腸内フローラを整える働きをします。また、グルコン酸には善玉菌の増殖を促進する作用があり、悪玉菌の抑制にもつながります。これらの成分の相互作用で腸内環境が改善されます。

⑵脂肪の蓄積を防ぐ

リンゴ酢に含まれる酢酸(さくさん)には、食後の血糖値の急上昇を抑える効果があります。糖の吸収を緩やかにし、インスリン感受性を高める働きによるものです。脂肪燃焼を促進させる効果もあります。

⑶アレルギー症状が軽減される

豊富に含まれるリンゴポリフェノールには、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状を軽減する働きがあります。この成分には、アレルギー反応の原因となるヒスタミンの放出を抑制する作用があります。さらに、抗炎症作用を持ちアレルギーによる粘膜の腫れやかゆみを抑える効果も期待できます。

⑷肌の明るさと健康を保つ

純リンゴ酢の成分は肌の明るさを保ち、健康的な状態を維持するのに役立ちます。抗酸化作用やターンオーバー促進効果が期待できるため、美肌を目指す方におすすめです。

⑸細胞の老化を予防する

豊富に含まれるポリフェノールやビタミンCなどの抗酸化成分は、体内の活性酸素を除去し、細胞の酸化ストレスを軽減する働きがあります。

活性酸素は、紫外線やストレス、生活習慣の乱れによって増加し細胞の老化やシミ、シワの原因となる物質です。純リンゴ酢を摂取するとこの活性酸素の影響を抑え、細胞の若々しさを維持しやすくなります。

⑹むくみを解消する

純リンゴ酢には、体内の余分な水分を排出し、むくみを和らげる働きがあります。これは、カリウムが豊富に含まれているからです。カリウムは塩分(ナトリウム)の排出を促し、水分の滞留を防ぐため、むくみの解消につながります。

良いこと尽くし!!

■純リンゴ酢の飲むタイミングと飲む量

天然由来の栄養素で、良い効能だらけの純リンゴ酢。おすすめの飲み方をご紹介します。

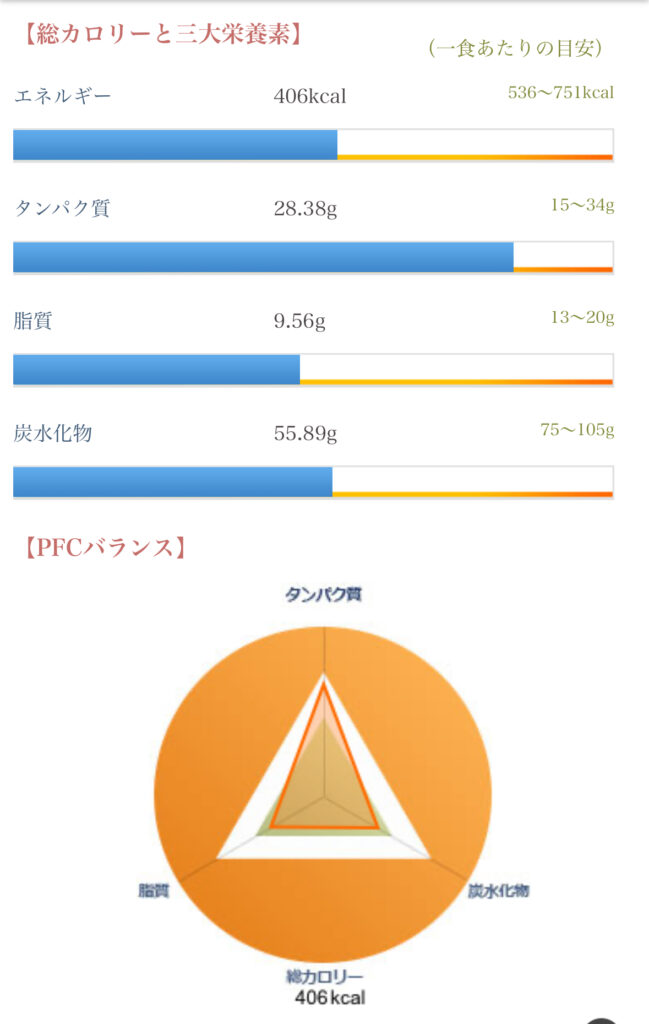

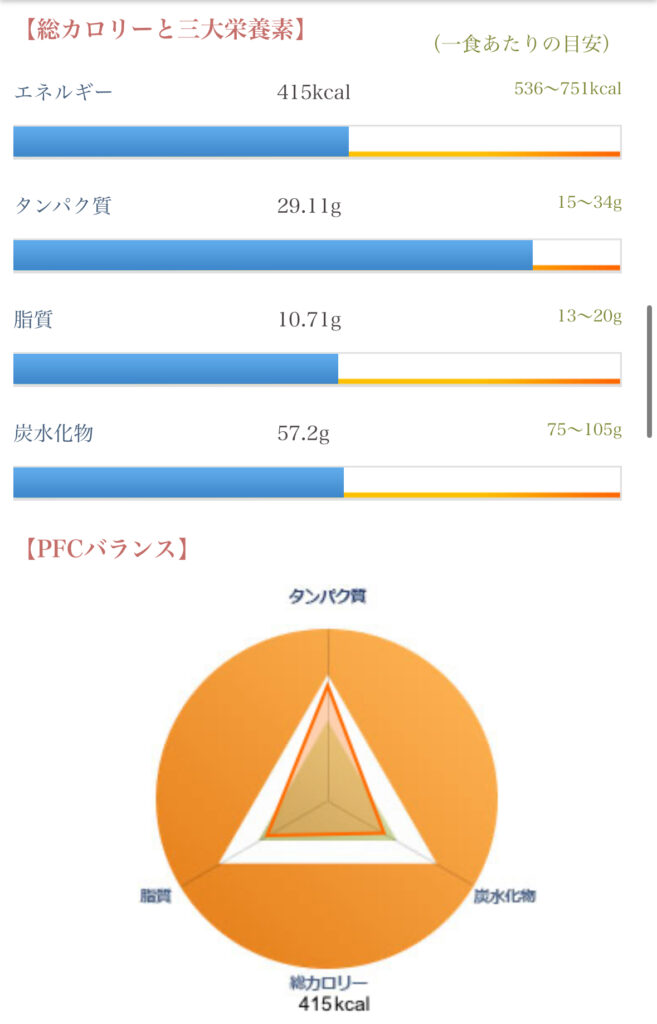

【1日の摂取目安】

◉大さじ1杯

▶︎大さじ1杯で約15kcal

【飲むタイミング】

◉起床時

▶︎ エネルギー代謝を促進させる

【飲み方】

①純リンゴ酢15ml

②レモン果汁30ml

③炭酸150-200ml

▶︎レモン果汁でクエン酸を追加して乳酸除去し疲労回復効果を高める。酸性が強いので薄めて飲むのがおすすめで炭酸割りはスカッと飲みやすくオススメ。(水やお湯割りでも可)

甘さを出したい方にはハチミツやラカントを追加するのもありです。

サプリメントなど人工的なものに抵抗のあるものの、健康や美容にプラスになることをしたい!といった方にはとてもオススメです。

■まとめ

今回はに「純リンゴ酢」についてまとめていきました。

色々な流行り物がありますが、これはおすすめでこれからも残っていくものだと思います。健康や美容に関心の高い方!疲労を抜きたい方!ぜひ試してみて下さい。

正しい知識をつけて効果的に健康的にボディメイクしていきましょう。パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。

TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉拓郎

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。