みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉です。

今回は「キャットアーチSP」 について詳しくご紹介します。

☑️ キャットアーチとは

☑️ 脊柱(背骨)を動かす効果

☑️ キャットアーチ4大効果

☑️ 正しいフォームとやり方解説

☑️ よくある間違いと修正ポイント

☑️ まとめ

ストレッチやヨガなどでも良く見かける一方、色々なフォームでやっている方が多い種目です。効果的に行うために参考になる内容となっています。

⸻

■キャットアーチとは

デスクワークの長時間化やスマホ時間の増加によって、私たちの背骨は想像以上に固くなっている方が増えてきています。

そんな固まった背骨を四つ這いで上下方向に動作してやさしく整え、肩こり・腰痛までケアしてくれる万能ストレッチが 「キャットアーチ(Cat Arch)」 です。

一見シンプルですが、実は背骨全体を動かすための非常に優れたエクササイズです。

ヨガを体験したことある方なら馴染みのある種目で、「Cat Pose(マルジャリアーサナ)」と呼ばれ、反る動作(Cow Pose=カウ)とセットで行うことが多いため、まとめて 「キャット&カウ」 として紹介されることも多いです。

今回は反る動きまで行う種目としてご紹介していきます。

⸻

■脊柱(背骨)を動かす効果

脊柱(背骨)は上から「頸椎(7)〜胸椎(12)〜腰椎(5)の24個の椎骨」が積み重なってできており、本来は“自然なS字カーブ”を描いています。

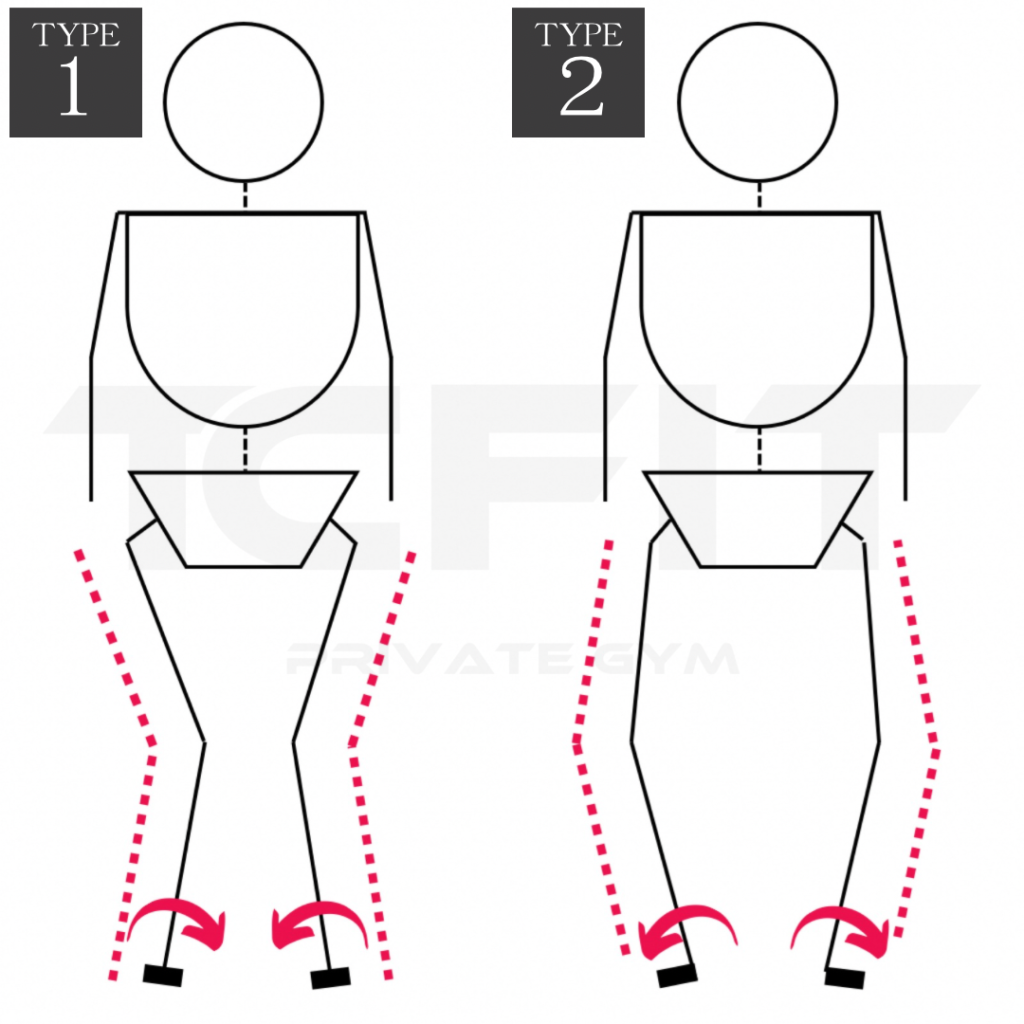

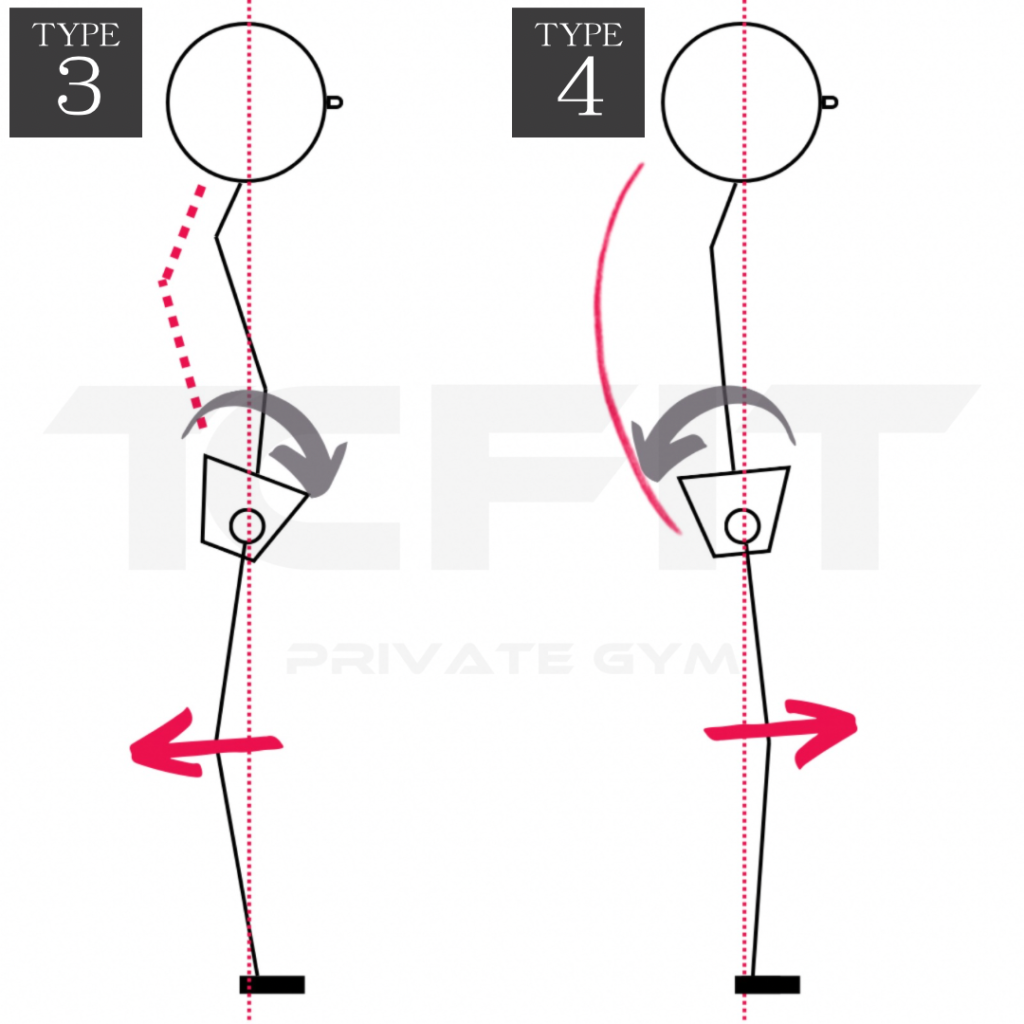

日常生活では以下のようなクセにより背骨が固まり、可動域が失われます。

✅長時間の座り姿勢

✅スマホを見る姿勢

✅前傾姿勢の多い仕事

✅スポーツで身体が一方向に偏る

背骨が固まると?

「肩こり、腰痛、猫背、呼吸の浅さ、骨盤のズレ、肩甲骨の動きの悪さ」など、全身に影響が出てきます。

キャットアーチは、背骨一つ一つを動かすことで「本来のしなやかな動き」を取り戻すために最適なエクササイズです。

⸻

■キャットアーチ4大効果

キャットアーチを実施ことのメリットはたくさんあります。

⑴ 背骨のモビリティ向上

⑵ 肩こり・首こりの改善

⑶ 腰痛予防・骨盤の安定

⑷ 呼吸が深くなる

1つずつ解説していきます。

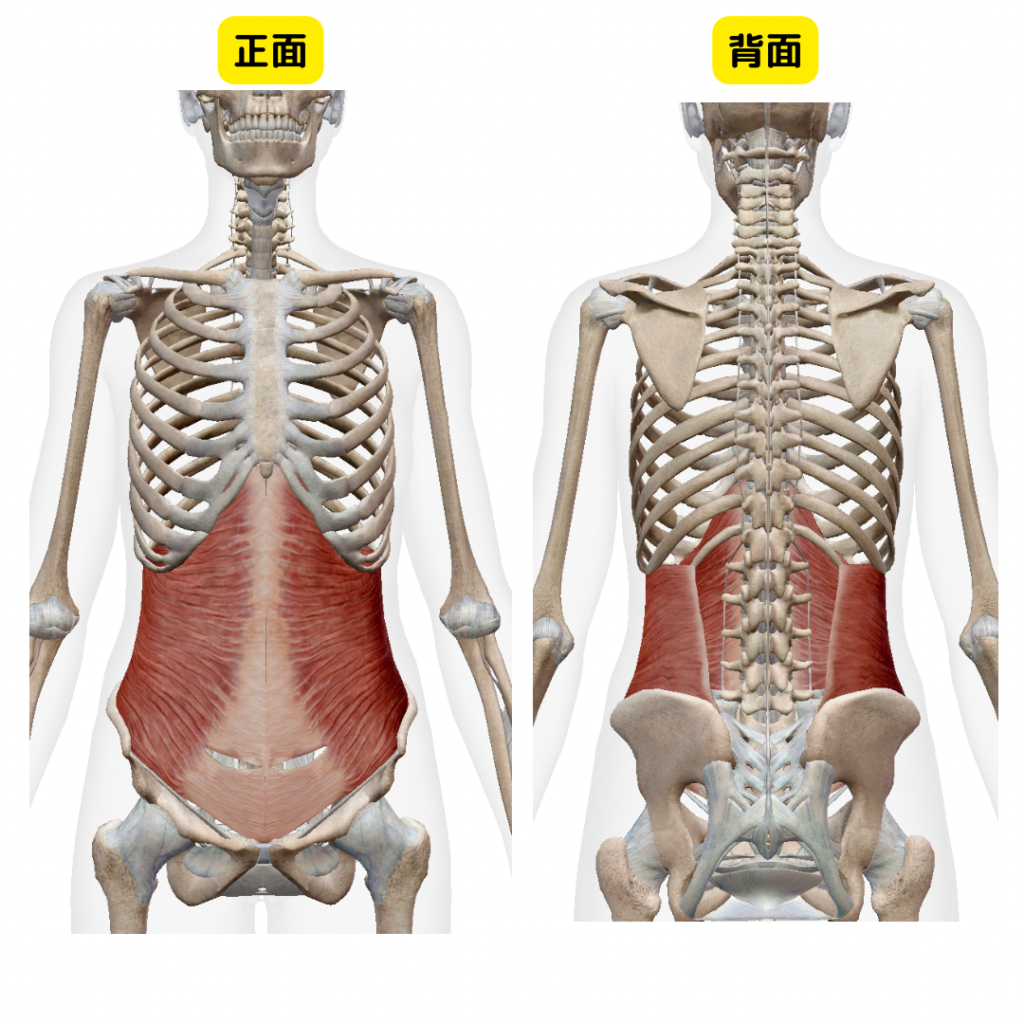

⑴背骨のモビリティ向上

背骨を丸める動作は、椎骨間の動きを滑らかにしてくれます。呼吸と合わせることで関節周りの緊張がほぐれ、姿勢改善に直結します。

トレーニングをする上で背骨スムーズな動きは必要不可欠で、効率を高めます。

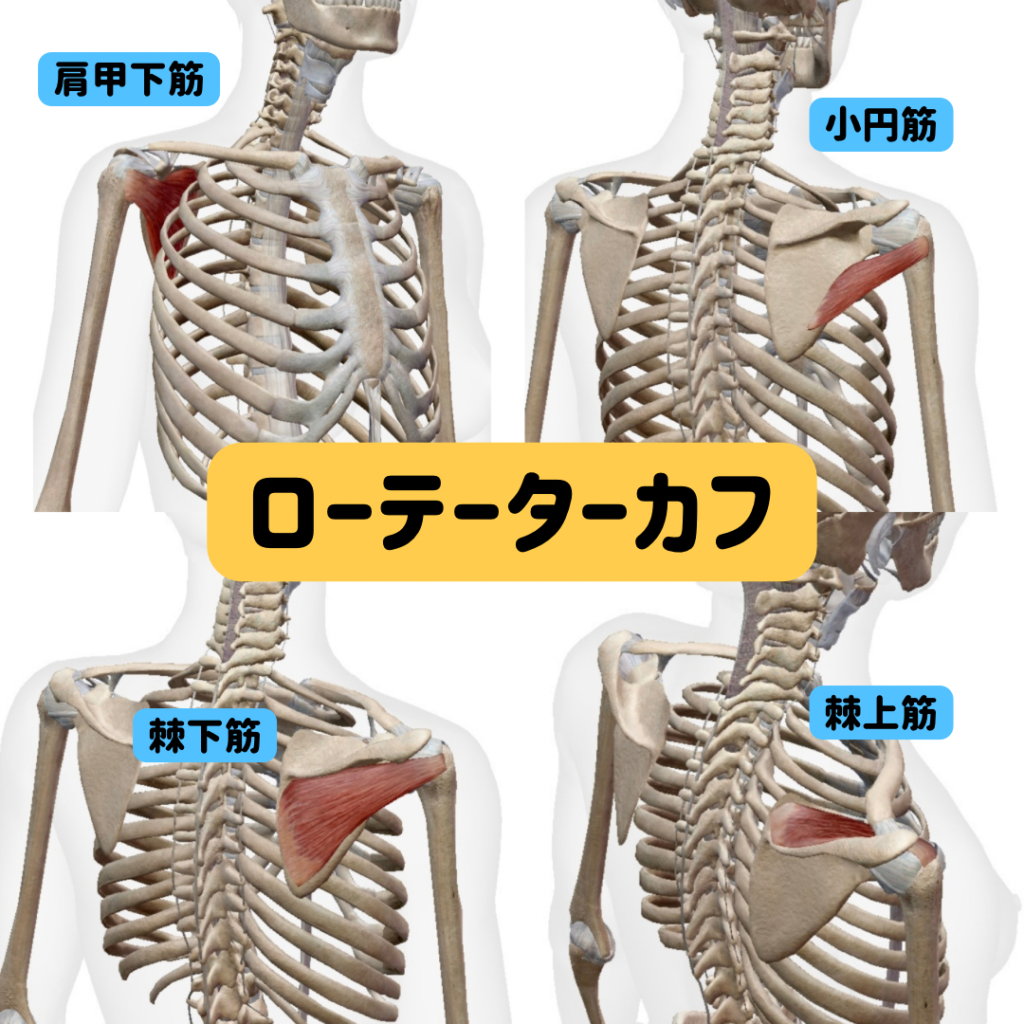

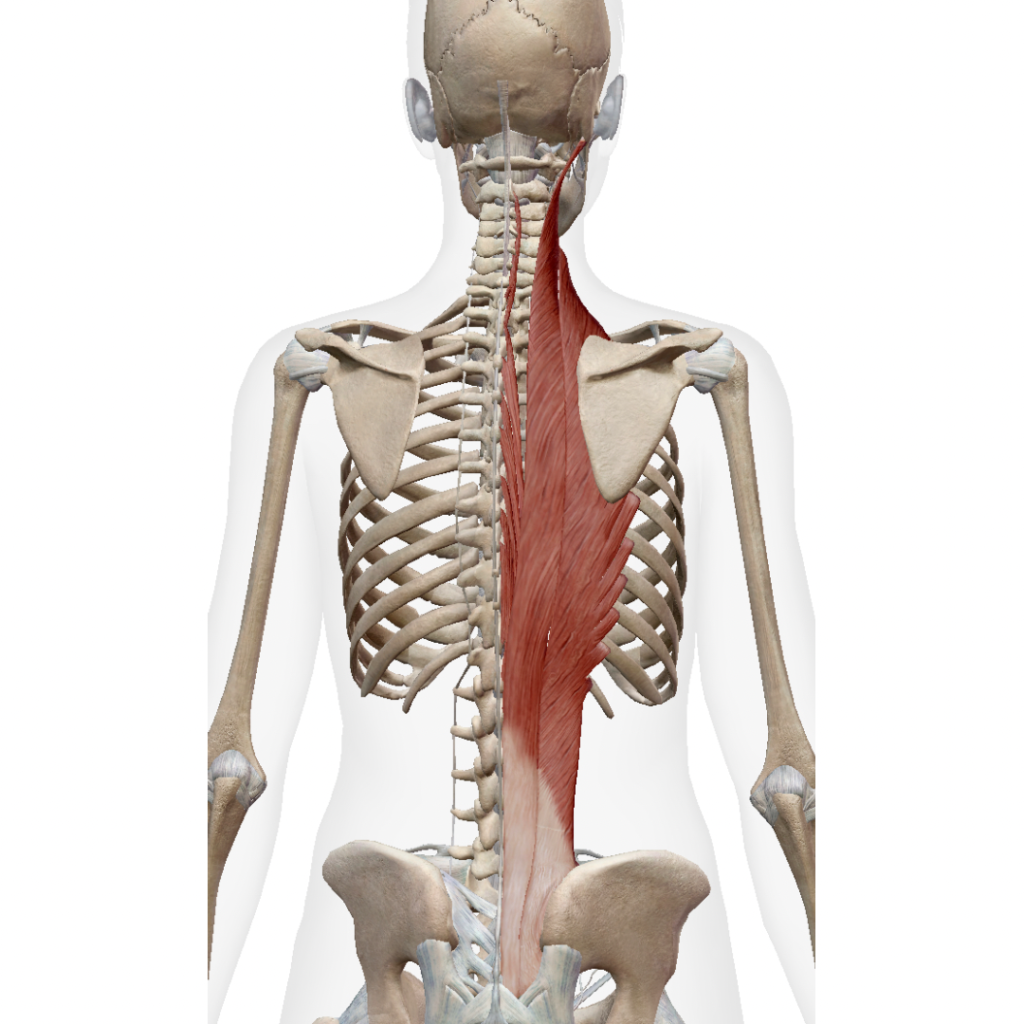

⑵肩こり・首こりの改善

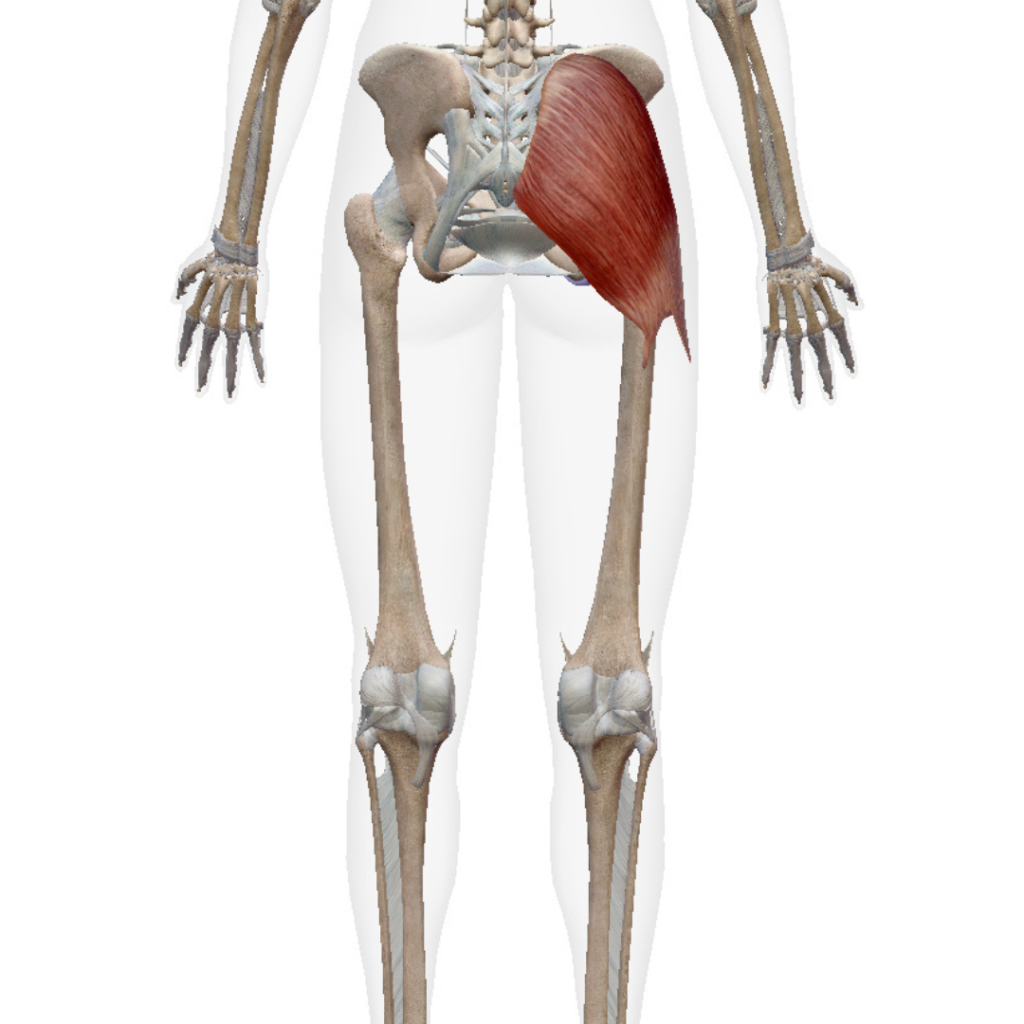

キャットアーチでは肩甲骨が大きく動きます。また肩甲骨の安定に欠かせない「前鋸筋」の反応が高まり活性化されます。

結果、姿勢の安定、肩周囲の筋肉(僧帽筋、菱形筋、肩甲挙筋など)の緊張が抜けやすくなり肩こり、首こりにも繋がります。

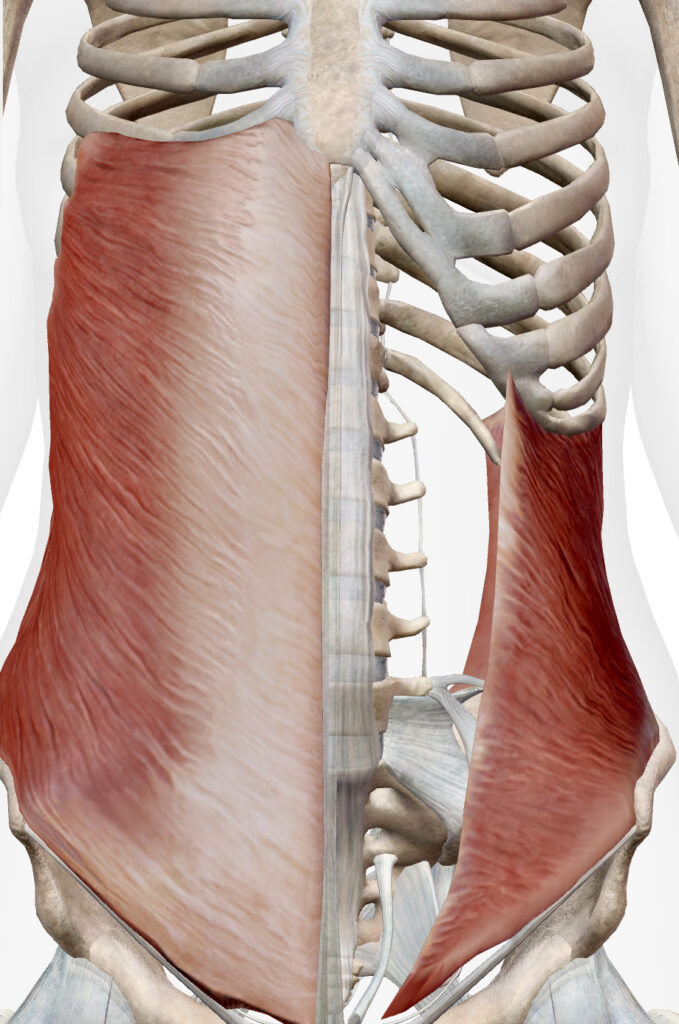

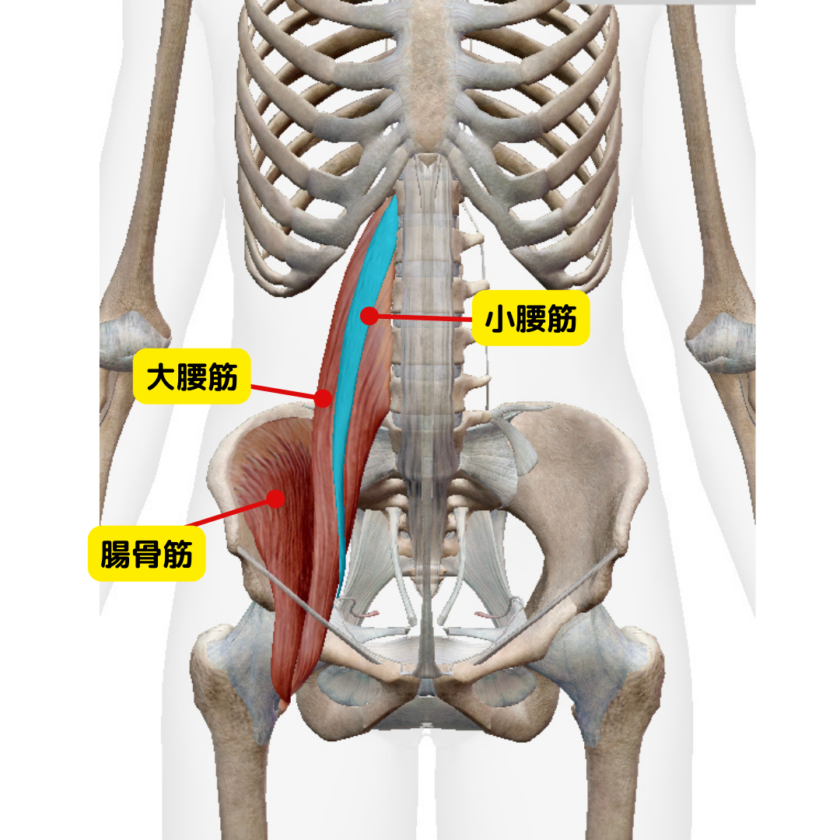

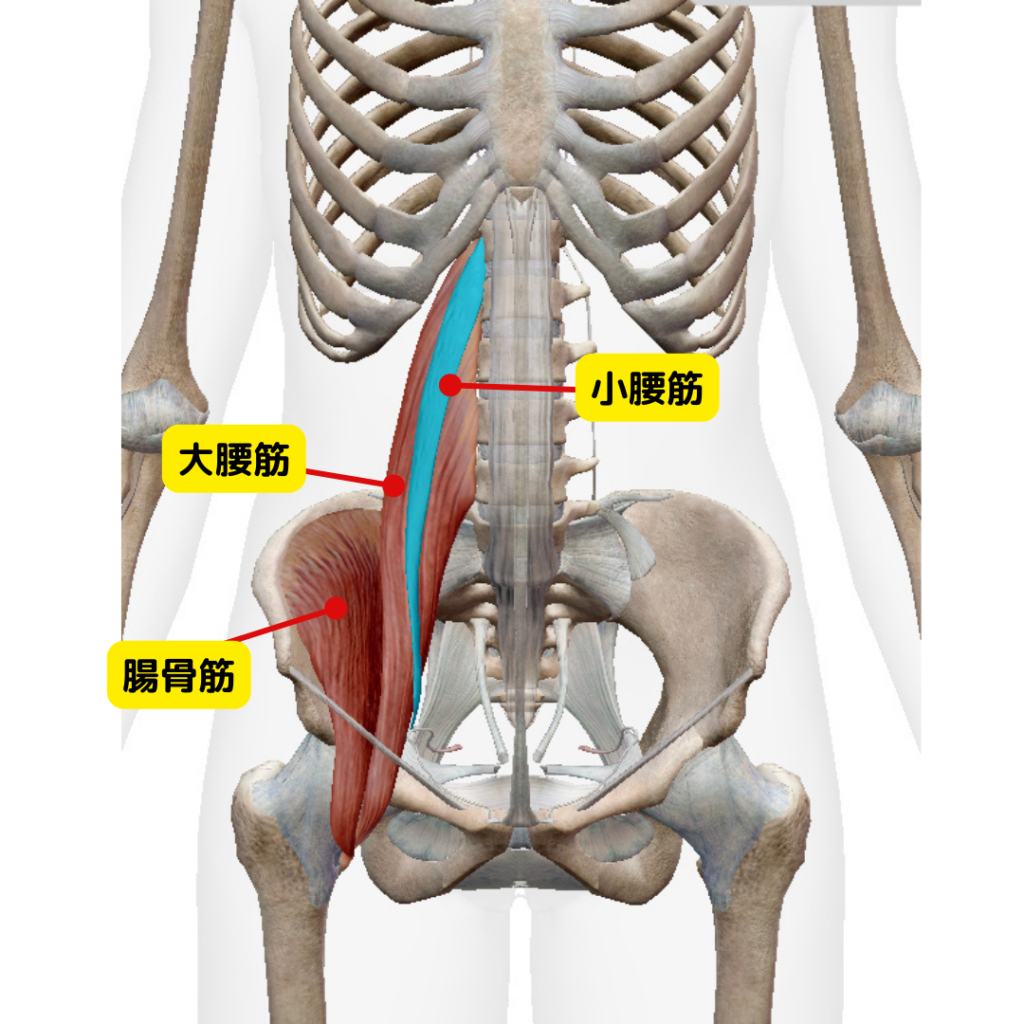

⑶腰痛予防・骨盤の安定

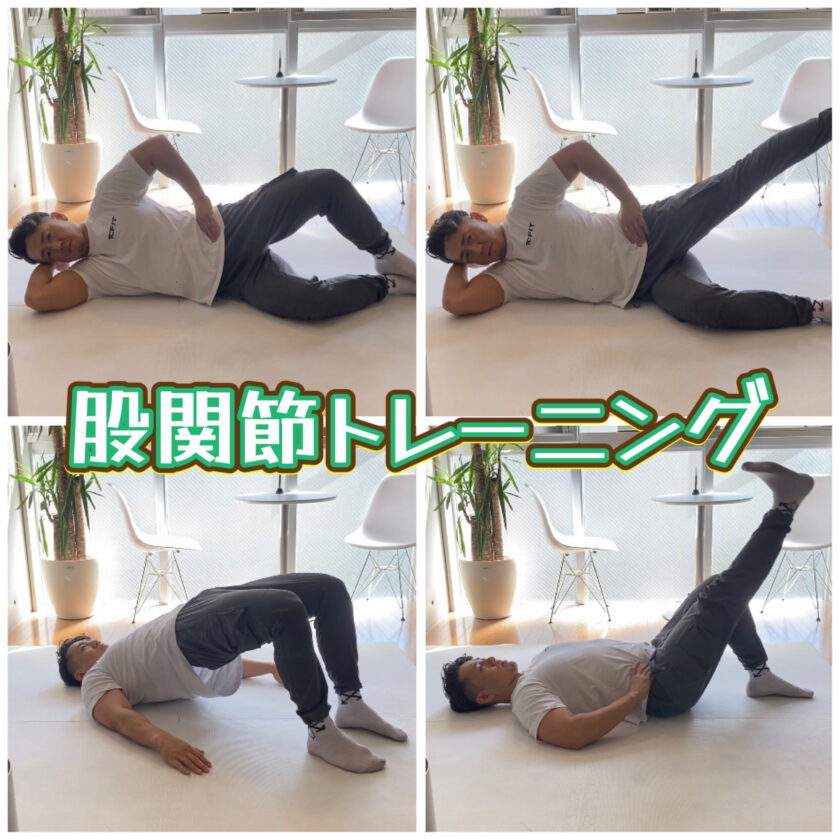

腰の詰まりが解消しやすく、腰痛予防にも効果的です。腰痛の方は背骨〜骨盤〜股関節まで動きが硬い方がとても多いです。

⑷呼吸が深くなる

背中側の肋骨が広げるストレッチがはいり呼吸が大きく入りやすくなります。

胸とお腹が膨らむように、背中と腰付近にも呼吸を入れることが出来るようになることで4つのインナーユニットが活性化します。

呼吸についてはこちらのブログで詳しく解説しています↓↓

⸻

■正しいフォームとやり方解説

では本題です。

ジムや自宅でもで自身でトレーニングされている方も、TCFITでキャットアーチをやっている方も改めて確認していきましょう。

⑴ 四つ這いのセットアップ

⑵ 息を大きく吐きながら背中を丸める

⑶ 吸いながら背中を反らせる

大まかにはこれ。細かく解説していきます。

⑴四つ這いのセットアップ

❶肩の真下に手首、指先はやや外向き

❷股関節の真下に膝

❸背中は一直線

❹肘はロックしない(軽く余裕を持たせる)

▶︎ここが崩れると背骨が正しく動かないので重要です

⸻

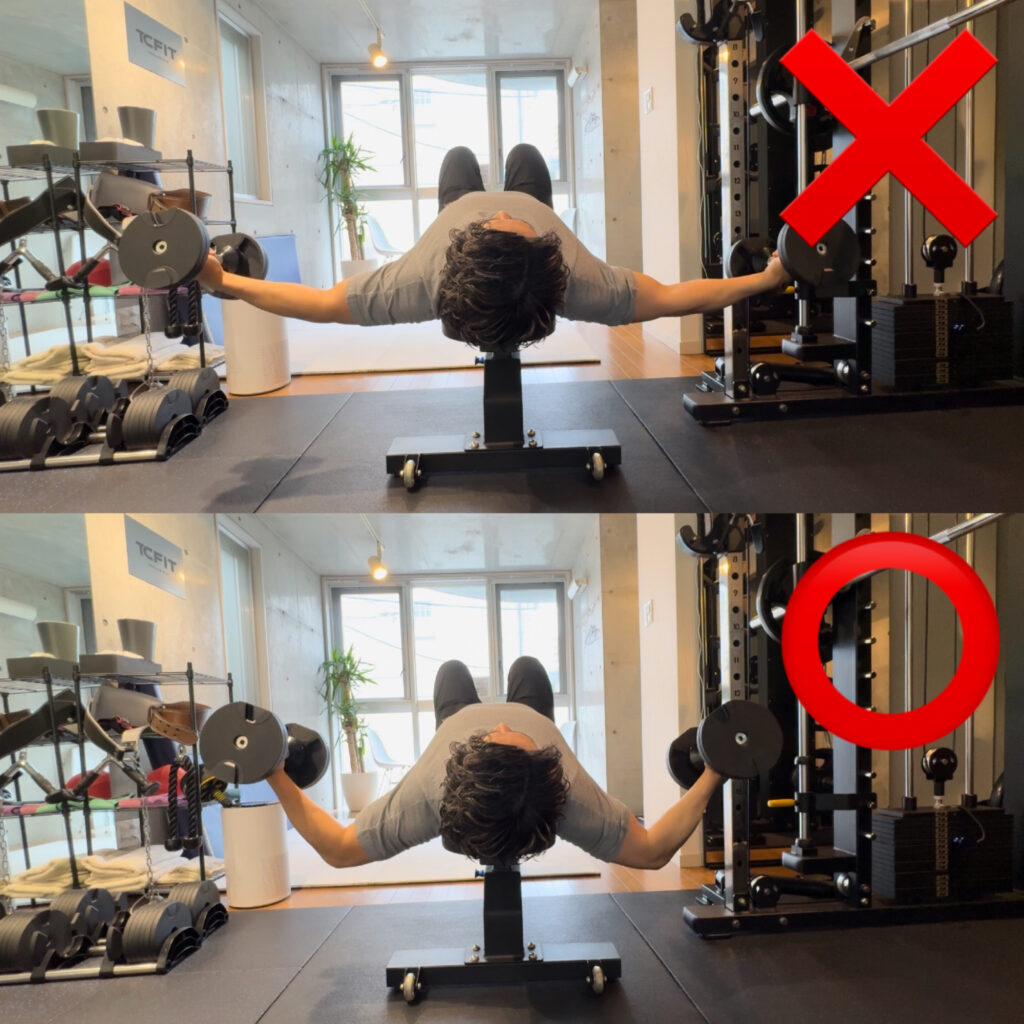

⑵息を大きく吐きながら背中を丸める

❶おへそを覗き込む

❷骨盤を後傾し、尾骨を下に向ける

❸肩甲骨を大きく左右に開く

❹背骨を「1個ずつ」丸めるイメージ

❺手で床を押すことで背中をアーチする

▶︎呼吸で肋骨が動く感覚、床を押して前鋸筋を感じるのはポイント。

⸻

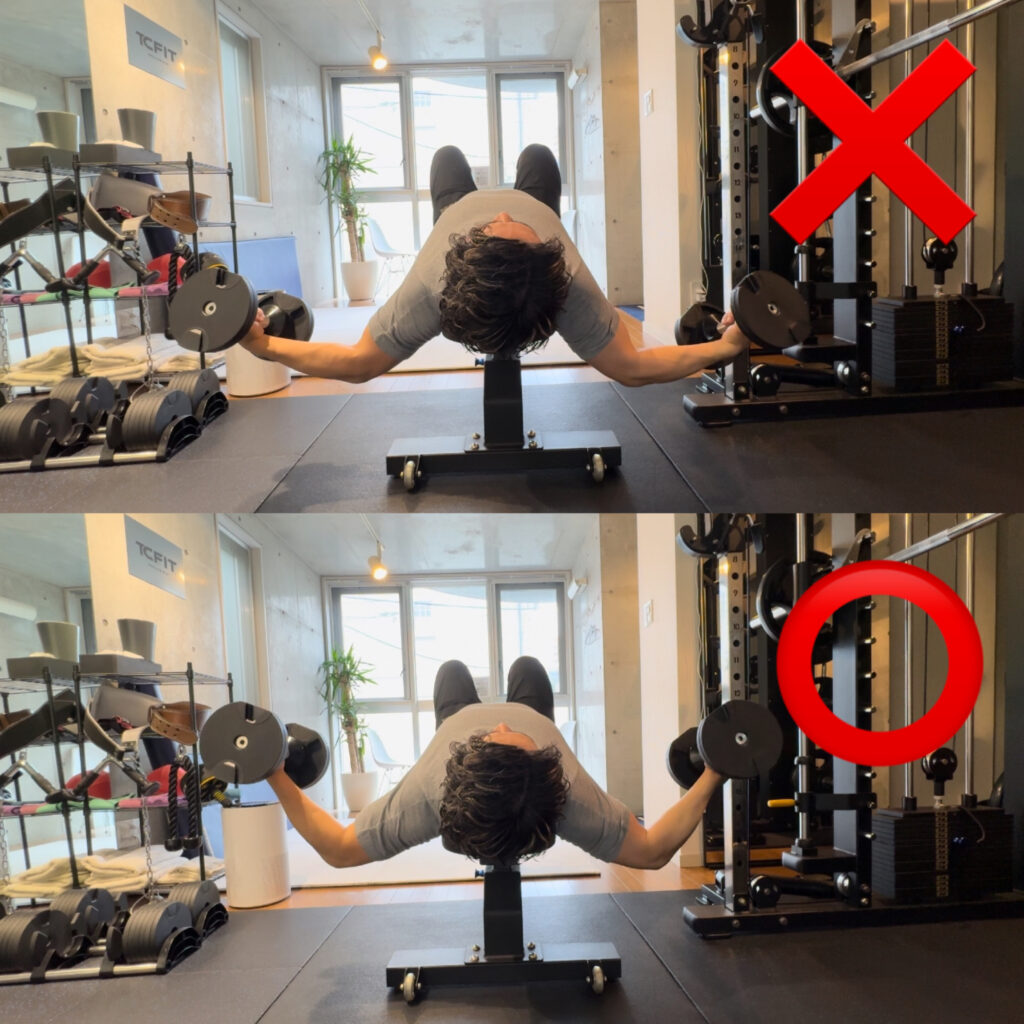

⑶吸いながら背中を反らせる

❶丸めた後は、肩の力を抜き肩甲骨同士がつくように抜く

❷骨盤を前傾し、尾骨を上へ向ける

❸背骨を「1個ずつ」反らせるイメージ

❹最後に前鋸筋を意識して肩甲骨を開く

※反る動作(カウ)は、腰に負担がある人は無理にやらなくてOK

※肩甲骨を寄せないバージョンもありますが、今回はメリハリのある動きで解説します

⸻

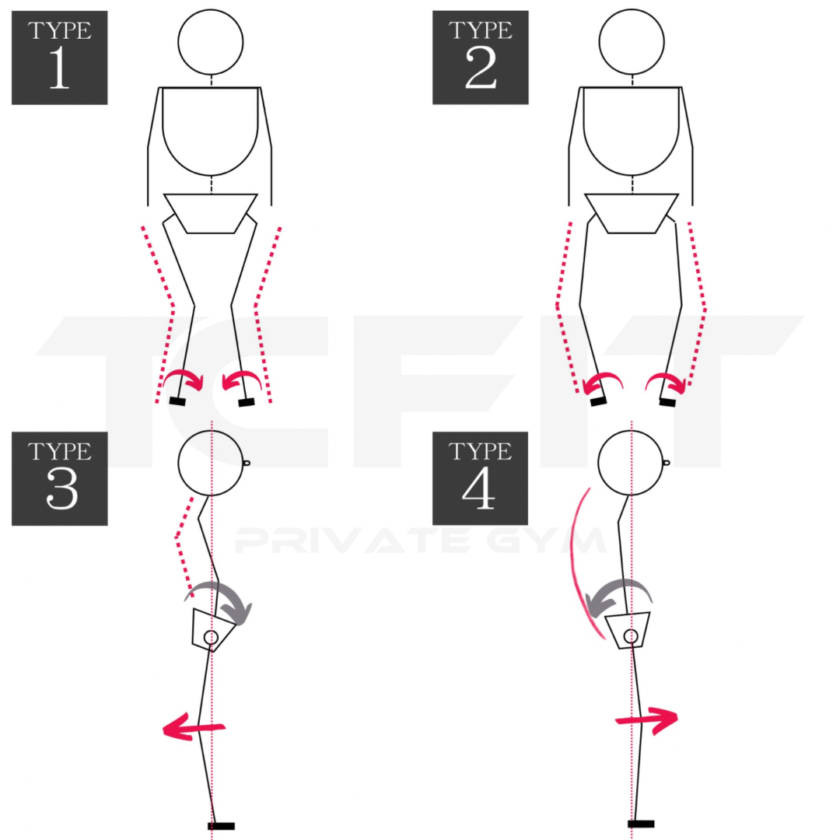

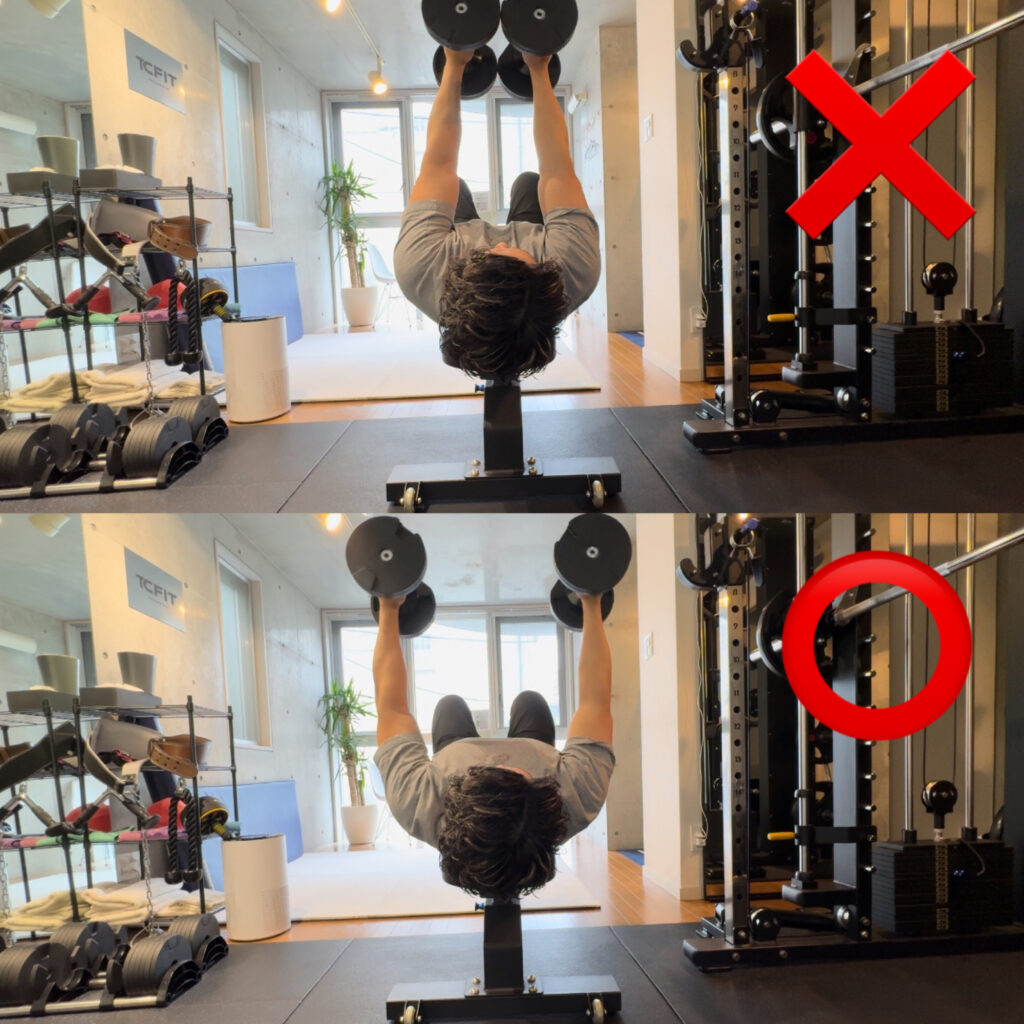

■よくある間違いと修正ポイント

❌ 腰だけ丸める

→ 腰椎・胸椎・頸椎を連動させる

背中全体で“波”をつくるイメージ。

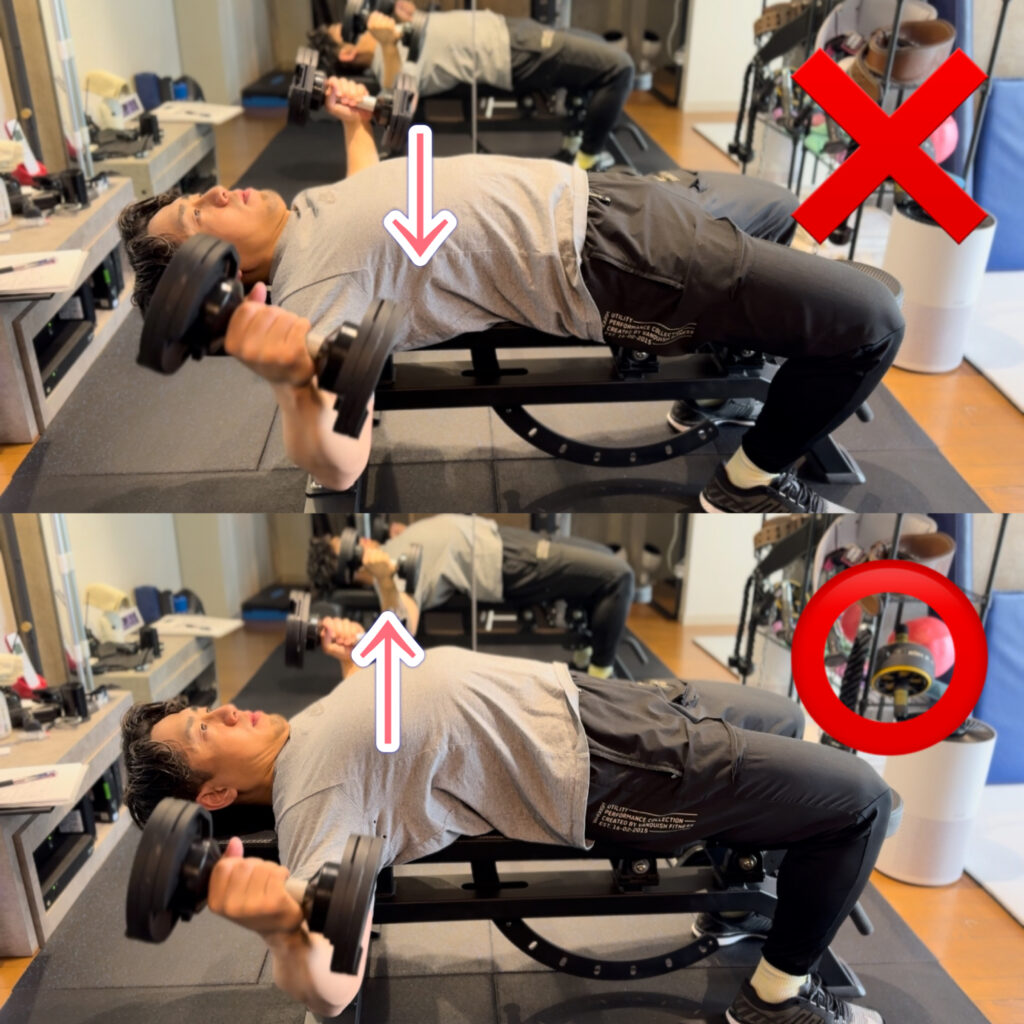

❌反る時に、首が過剰に反る

→これは非常に多いエラーフォーム。

顎が上がる=首が過剰に反っています。

バランスよく動かすイメージ。前鋸筋を働かせて!

❌ 息を止める

→ キャットアーチは「呼吸」が命。

吐くたびに背骨がさらに丸まる感覚を。

正しいフォームを習得しましょう!

暴飲暴食になりがちな年末年始の運動としても効果的です。

⸻

■ まとめ

いかがでしたでしょうか?

✅長時間の座り姿勢

✅スマホを見る姿勢

✅前傾姿勢の多い仕事

✅スポーツで身体が一方向に偏る

✅トレーニングフォームがキレイにとれない

こんな方には特におすすめしています。

日々の積み重ねに勝るものはありません。毎日やっても問題なし!なるべく頻度高く実施できると良いでしょう!実践している方はトレーニング前後に一度このブログをみて予習復習してみてください。

パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。

TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉 拓郎

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。