みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉です。

今回のテーマは「残暑バテ」です。

☑️残暑バテとは?

☑️残暑バテの原因

☑️今日からできる残暑バテ対策3選

☑️残暑バテに打ち勝つ3つの栄養素

夏バテならぬ残暑バテ。聞き慣れない言葉ですが、夏の終わり、季節の変わり目は体調を崩しやすい方が多いので注意が必要です。暑さに負けない栄養素を摂ることも非常に大切です。

では書いていきます。

■残暑バテとは?

9月に入りましたが、気温は日中30度を超える日も多く全国的にまだまだ厳しい残暑が続いていますね。

ただ朝晩は7.8月と違い気温が下がり始め少しずつ秋の匂いを感じます。

ただしこういった季節の変わり目は寒暖差も大きく体調を崩しやすいと言われています。

これが今回のテーマ「残暑バテ」です。

今回は、夏の終わりに体調不良が起こりやすい原因や日頃から実践できる対策までご紹介していきます。

■残暑バテの原因

夏の終わりに起こるこんな症状を経験したことのある方も多いのではないでしょうか?

☑︎疲労感

☑︎倦怠感

☑︎食欲不振

☑︎体調不良

こういった症状を引き起こす原因は【猛暑による体力の消耗や昼夜の温度差】などさまざまな要因があります。

夏の間、毎日続く猛暑により思っている以上にカラダに負担がかかり残暑による朝晩の気温差でカラダがついていかなくなり体調を崩してしまいます。

⑴ 朝夕の温度差による自律神経の乱れ

⑵ 天候による気圧の変化

⑶ 冷たい飲み物を飲み過ぎる

⑷ 夏バテによる疲れの蓄積

⑴ 朝夕の温度差による自律神経の乱れ

9月に入ると、昼夜の気温差を感じる日も多くなってきます。

エアコンをつけたまま寝て朝肌寒くて起きるという経験のある人も少なくないのではないでしょうか?

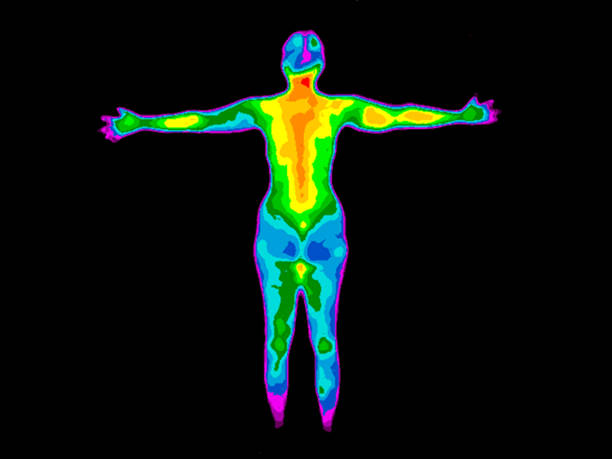

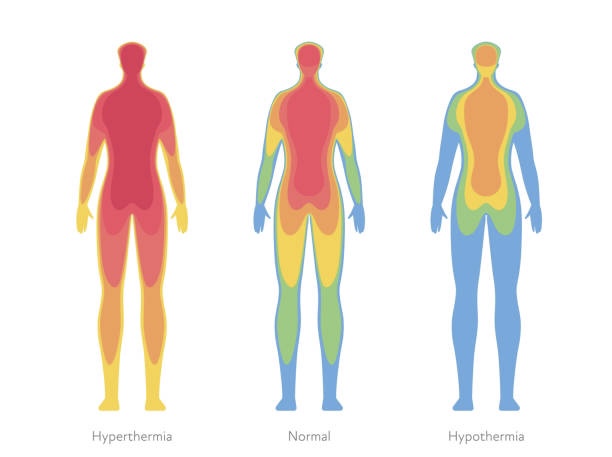

昼間は35℃に近い真夏日が続いていても、夜になると25℃くらいまで気温が下がり寒暖差が激しくなります。気温の差が大きいと、温度を調節するために自律神経が激しく働きます。

寒暖差に対応するため多くのエネルギーを消費することで自律神経の乱れ、さまざまな体調不良が現れてしまいます。

⑵ 天候による気圧の変化

8月下旬から9月にかけては台風が多い季節でもあります。今年は大型のろのろ台風をはじめ、「線状降水帯」という聞き馴染みのない局地的に大雨を降らす異常気象もNEWSでよく目にしますね。

激しい雨や風は、頭痛や疲労感など体調不良を引き起こしやすくなります。

台風(低気圧)が近づいてくると、カラダにかかる圧力が弱まり血管や関節に負担がかかることで血液や栄養が循環しにくくなります。

こういった気圧の変化で起こる症状は「気象病」と呼ばれることもあります。

低気圧が及ぼす身体への影響はこちらのブログで詳しくまとめています↓↓

⑶ 冷たい飲み物を飲み過ぎる

暑い日はキンキンに冷えた水やお茶、ビールやシャンパンを飲みたくなるものです。

冷たい飲み物は内臓、胃腸を冷やしてしまい消化不良や食欲不振などの不調が現れやすくなります。

消化不良は言い換えると「栄養を吸収できていない=疲れた身体に栄養が取り込めない→元気がでない」ということに直結します。

⑷ 夏バテによる疲れの蓄積

夏バテによって蓄積した疲れも大きな原因です。近年は6月下旬から9月中旬まで最高気温が30度を超える日が多く、暑い期間が非常に長いです。

春と秋は何処へやら、、

夏バテによる疲労が溜まっている=「夏バテのツケ」がカラダに残り、体力・抵抗力が低下しその状態のまま夏を終えたホッとした時に体調を崩しやすくなります。

着実に疲れはカラダに溜まっているので要注意です。

■ 今日からできる簡単残暑バテ対策3選

真夏に蓄積した疲れや冷えによる自律神経の乱れが原因で起きる初秋の体調不良。

そんな「残暑バテ」を対策をして、季節の変わり目を乗り切りましょう。

⑴ 生活リズムを整える

⑵ 運動・トレーニング習慣

⑶よく噛んで、体温上昇

⑴ 生活リズムを整える

できるだけ生活リズムを一定にしましょう。

朝に太陽の光を浴びると、ずれた体内時計がリセットされる他、夜に自然と眠くなるようにホルモンが分泌されるようになり、自律神経のバランスが整います。

夜更かしをして夜遅い時間まで起きていると過剰に交感神経を働かせることになり、自律神経のON・OFFの切り替えができずバランスが乱れる原因になります。暗い部屋でスマホを見ているのも同じ悪影響があります。その結果、睡眠の質に影響し疲労回復しづらくなってしまいます。

ちなみに、朝食をとることも体内時計を正しいリズムに持っていくことができます。こちらのブログで他にも多々ある朝ごはんの重要性を解説しています。

⑵ 運動・トレーニング習慣

どんな変化にも対応できる丈夫なカラダづくりをしておくことも大切!!

暑いと外に出ることも減り活動量や食欲の低下などで体力が落ちやすいので、定期的な運動、トレーニングで筋力や体力を維持することはとても大切です。運動はダイエットや筋力向上はもちろん、自律神経のバランス調整、睡眠の質の向上など色々な効果が期待されます。

トレーニング以外でもエレベーターではなく階段を使う、テレビを見ながら軽いストレッチをするなどできることを行ってみましょう。

⑶よく噛んで、体温上昇!

現代人は、“咀嚼回数”が減ってきています。

噛む回数が減ると歯やあごの発達を衰えさせてしまうだけでなく、基礎体温の低下にも繋がります。

人は噛むことで「内臓脂肪を燃焼し、体温を上げる働き」があり以前のブログでも紹介した”食事誘発性熱産生”を踏まえても咀嚼することは非常に大切です。

食事をしっかりよく噛むことで一定の体温をキープし冷えを防ぐことができるのです。

冷たい飲み物を控えたり、体温を下げない努力をすることは大切です!

ドカ食いや早食いは控えましょうね。

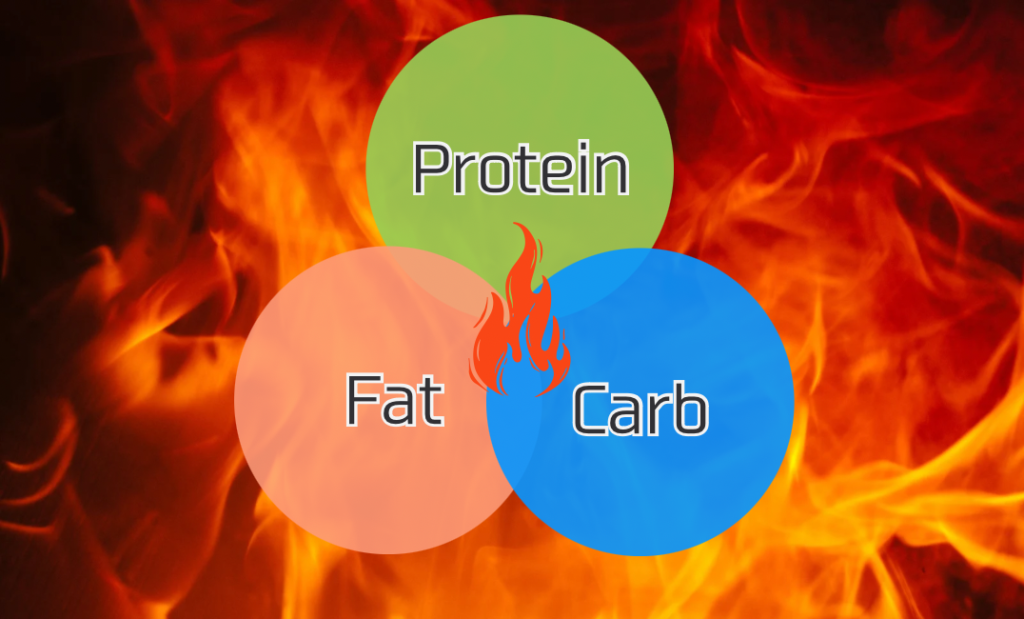

■残暑バテに打ち勝つ3つの栄養素

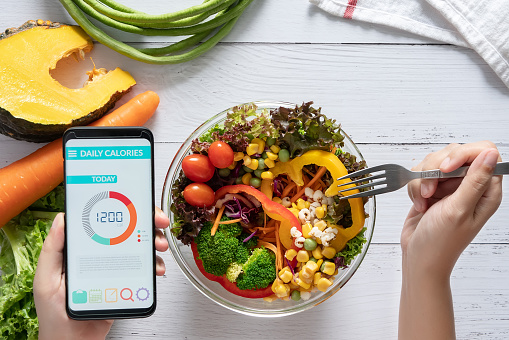

今回は暑さに打ち勝つ観点から必要な栄養素を3つご紹介します。

⑴たんぱく質

⑵ビタミンC

⑶ビタミンB1

⑴たんぱく質

たんぱく質は、筋肉をはじめ皮膚や髪など体の元になる栄養素です。

食事から補給するたんぱく質が足りないと、筋肉を分解してたんぱく質を取り出すという仕組みが体には備わっています。。もったいない。さらに不足すると、疲労や体力低下を招いてしまいます。

++++++++++++++++++++++++++

【たんぱく質の多い食品】

脂身の少ない肉類、魚介類、卵

大豆製品、乳製品

++++++++++++++++++++++++++

⑵ビタミンC

ビタミンCは、細胞の酸化を防ぎコラーゲン合成に関わることで筋肉や血管を丈夫にする働きがある栄養素です。

また、ビタミンCはストレスに対抗するホルモンの合成を促す働きもあります。紫外線や睡眠不足、疲労など多くのストレスがある暑い時期はビタミンCの消費量が増えるので、不足しないよう補給を心がけてください。

++++++++++++++++++++++++++

【ビタミンCの多い食品】

キウイ(グリーン < ゴールド)、レモン

みかん、パプリカ、ブロッコリー

++++++++++++++++++++++++++

⑶ビタミンB1

ビタミンB1は、糖質(炭水化物)を体内でエネルギーに変えるために不可欠で、疲労回復の機能があるので残暑バテに重要な栄養素といえます。

そんなビタミンB1はその働き・性質などさまざまな理由から不足しがちです。

例えば糖質(炭水化物)がメイン食となる方はエネルギー変換で多く使われ不足しがちに。お酒をよく飲まれる方も不足しやすい栄養素です。

1度に吸収される量に限度があり体内に蓄えられにくいのでこまめに摂りたい栄養素です。

++++++++++++++++++++++++++

【ビタミンB1の多い食品】

豚フィレ、レバー、鰻

玄米、オートミール、きのこ類

++++++++++++++++++++++++++

暑いとつい、そうめんやお蕎麦など軽めのものを好んで食べる人が多いと思いますが、どうしても栄養が偏ってしまうものです。バランスの良い食事は体調を整えてくれます!

■まとめ

夏が終わり、秋へと移り変わる季節の変わり目は、気温や天候が不安定です。

今のうちから「その日の疲れはその日のうちに」を心がけ、疲労を溜め込まないよう工夫しましょう。

PRIVATE GYM TCFIT(プライベートジムティーシーフィット)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。