みなさまこんにちは。

TCFITパーソナルトレーナーの千葉です。

今回は「腹筋は毎日やって良い?」について詳しくご紹介します。

☑️腹筋は毎日やっても良いと言われる理由

☑️腹筋を毎日やるのはおすすめしない

☑️腹筋トレーニング3選

☑️頻度よりも継続(まとめ)

「筋トレを毎日行うのは逆効果」

という話がある一方、

「腹筋は毎日行っても問題ない」

という声もよく聞きます。実際のところはどうなのでしょうか?

■ 腹筋は毎日やっても良いと言われる理由

筋肉には「超回復」というメカニズムがあります。これはトレーニングによって疲労・損傷した筋肉は48-72時間程の休息と必要な栄養を得る過程で、以前より強く筋力アップして成長するというメカニズムです。

休息をとらず疲労が溜まった状態でトレーニングすると、運動パフォーマンスが低下して思うような効果が得られないだけでなく、ケガにつながる可能性もあります。 ようはやりすぎは逆効果ということ。

しかし、腹筋の場合は他よりも超回復が早く、24時間ほどで回復すると言われています。

腹筋は体の中心にある筋肉で、呼吸など様々な動作をサポートする筋肉であり、元々耐久性のある筋肉でもあるためダメージを負いにくい特徴があるとされています。

では誰でも毎日腹筋を鍛えることがよいのでしょうか?次項で解説していきます。

■ 腹筋を毎日はするのはおすすめしない

前項で腹筋は身体の原理上、毎日やっても問題ないと説明しました。矛盾するようですが筆者としては毎日腹筋することはおすすめしません。

理由は以下の2つです。

⑴ 強度の見直しが必要

1つ目の理由としては腹筋の強度が弱い可能性があるということ。毎日出来てしまう程度の腹筋は、運動不足の解消には良いと思いますが鍛えて強化をする目的やボディメイクにはやや強度が足りないのではと考えられます。

特にトレーニング初心者の方や運動が得意でない方は、正しい強度で腹筋トレーニングをすると予想以上に疲労が残ります。初めてのトレーニングで1週間くらい筋肉痛が残った経験をしたことある方もいるのではないでしょうか?しっかり超回復させ効率的にトレーニングする方が結果への近道です。

中には毎日高強度の腹筋をしても筋疲労が残らず、ガンガン追い込んでいる方もいらっしゃいますが、これはトレーニング上級者などある一定の層に該当します。

⑵ 頻度より継続を最優先

2つ目は継続することを最優先させるためです。

毎日の腹筋で1ヶ月30回で終わってしまうよりも、週1回8ヶ月32回、1年で48回と継続することをおすすめします。

トレーニングのみならずどんなことも継続することで成果がついてきます。

「燃え尽き症候群」にならないよう無理のないペースで継続していきましょう!筆者千葉も腹筋は週1-2回で続けていますが十分筋肉はついてきます。

「腹筋を割りたい!」

そう考えている方向けに、腹筋の割れる仕組みや方法をこちらのブログで詳しく解説しています↓↓

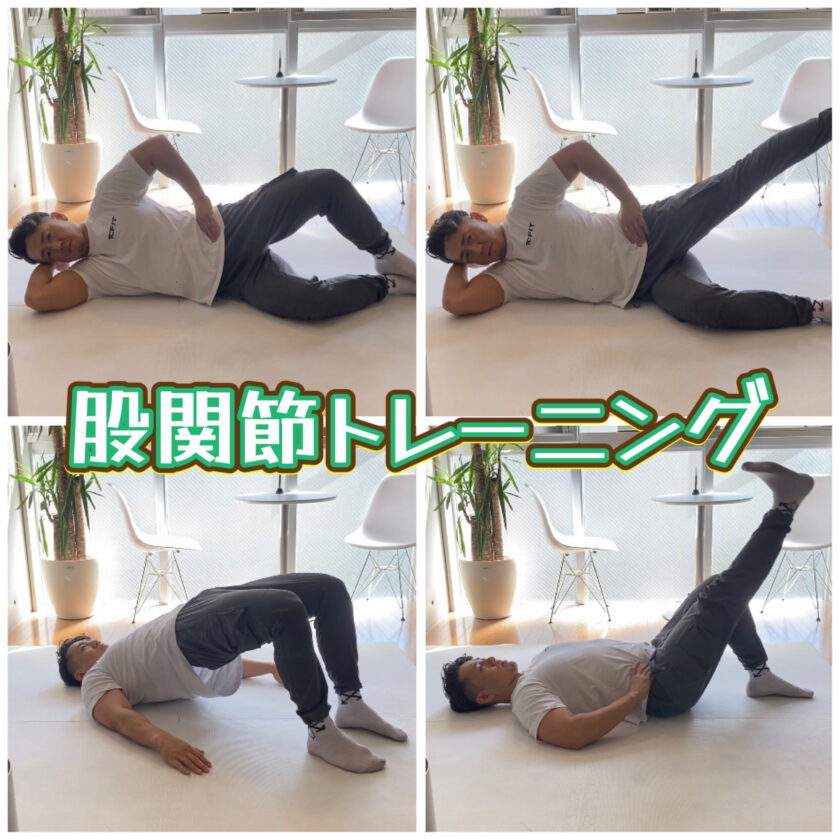

■腹筋トレーニング4選

家で腹筋を鍛えたいときにおすすめのメニューをご紹介します。どれも基本的な腹筋の筋トレメニューなので家でも実践しやすい内容になっています。

⑴ クランチ

ターゲット:腹直筋

❶横向きで寝て膝を90度曲げる

❷手はももを触るように伸ばす

❸吐きながらももを沿わせるように身体を起こす

❹上で一瞬止まりゆっくり力が抜けないところまで降ろす

❺10-15回×3セット

☑︎顔が先行しない

☑︎背骨が蛇腹式に動くように意識

☑︎反動をつけない

☑︎指先が膝につくところが目安

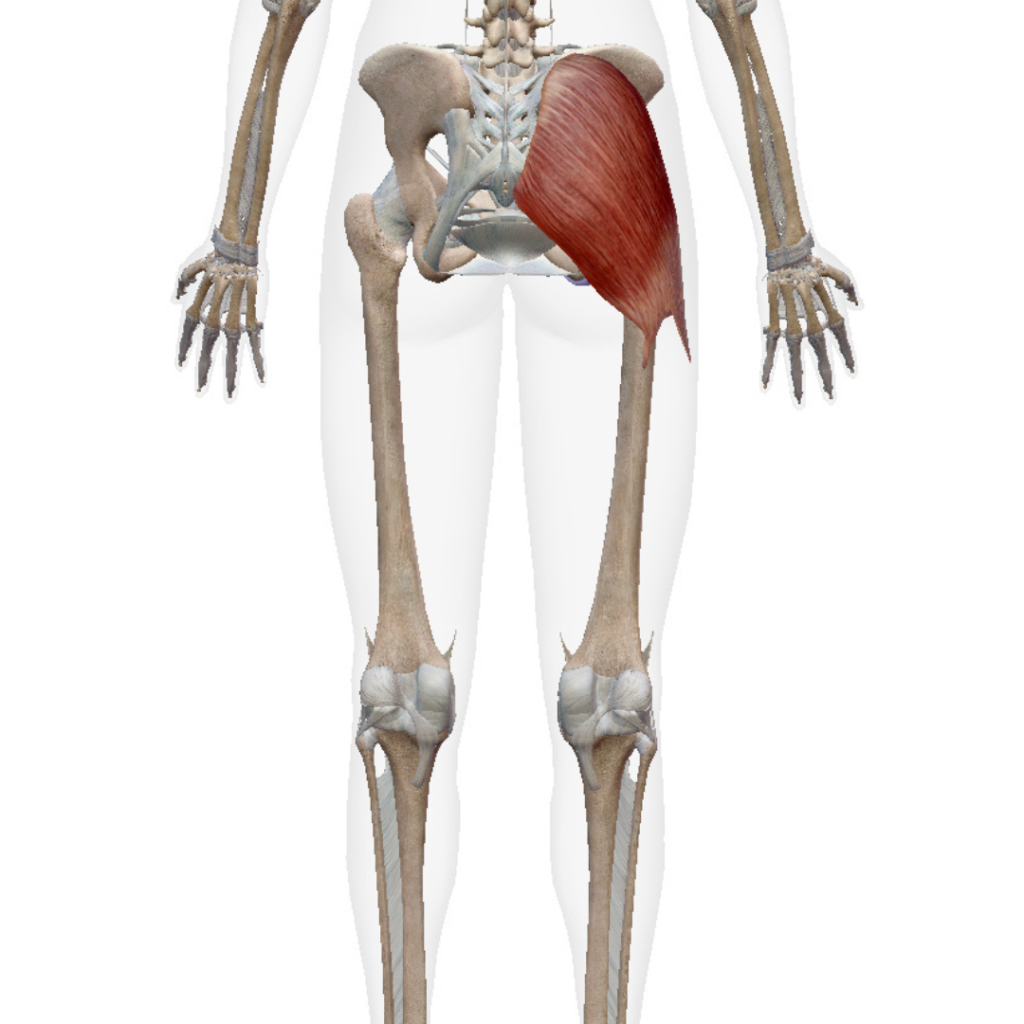

⑵ ツイストクランチ

ターゲット:腹斜筋

❶仰向けで膝90°で片足をあげる

❷手は片手頭、片手伸ばして床に置く

❸吐きながら上げてる膝に向かい肘を近づけるように身体を丸める

❹上で一瞬止まりゆっくりと力が抜けないところまで降ろす

❺10-15回×2セット 左右実施する

☑︎捻る側に重心移動せず真ん中に居る

☑︎身体が側屈しない

☑︎呼吸をとめないように

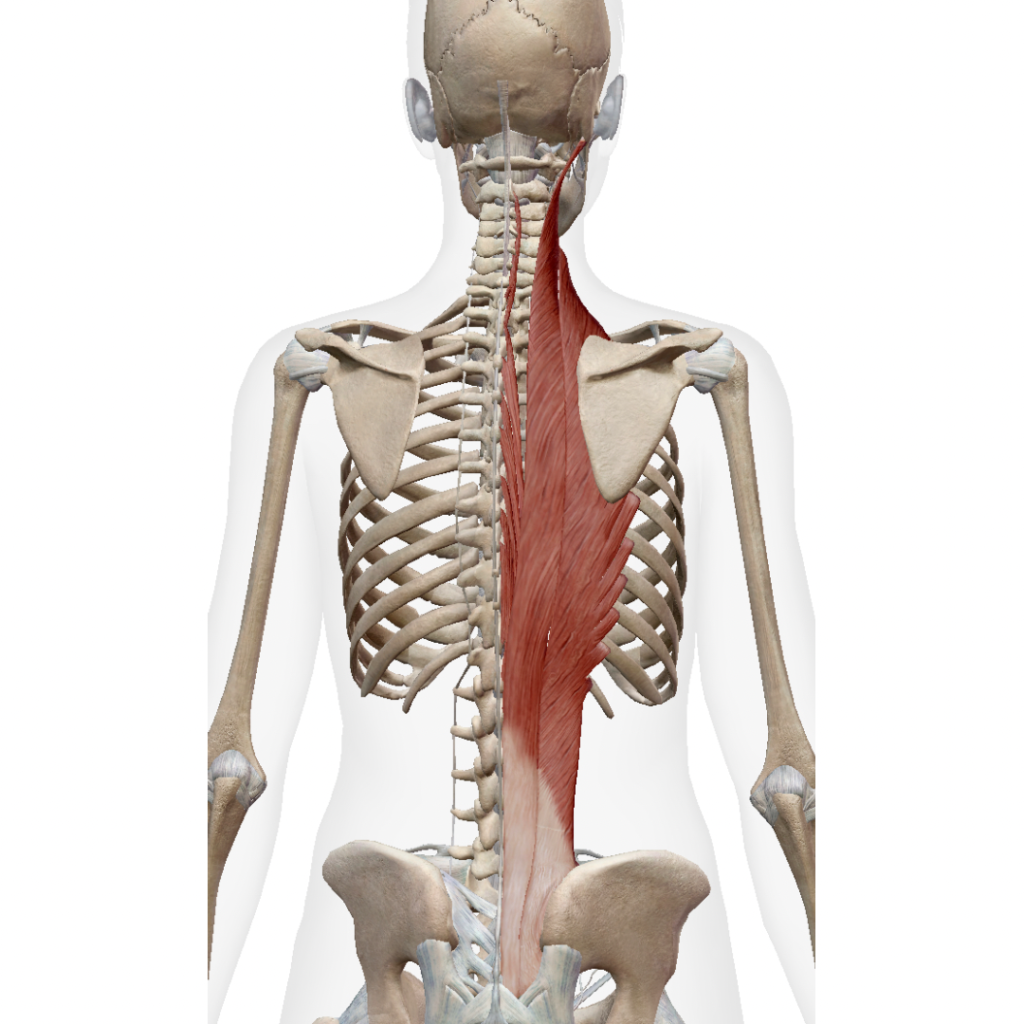

⑶プランク

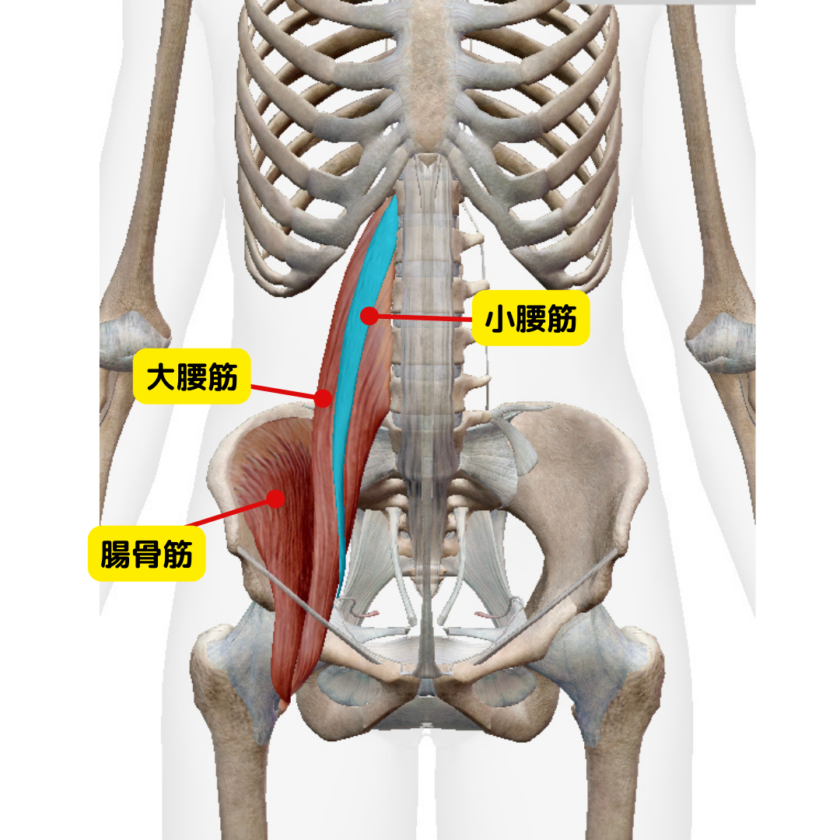

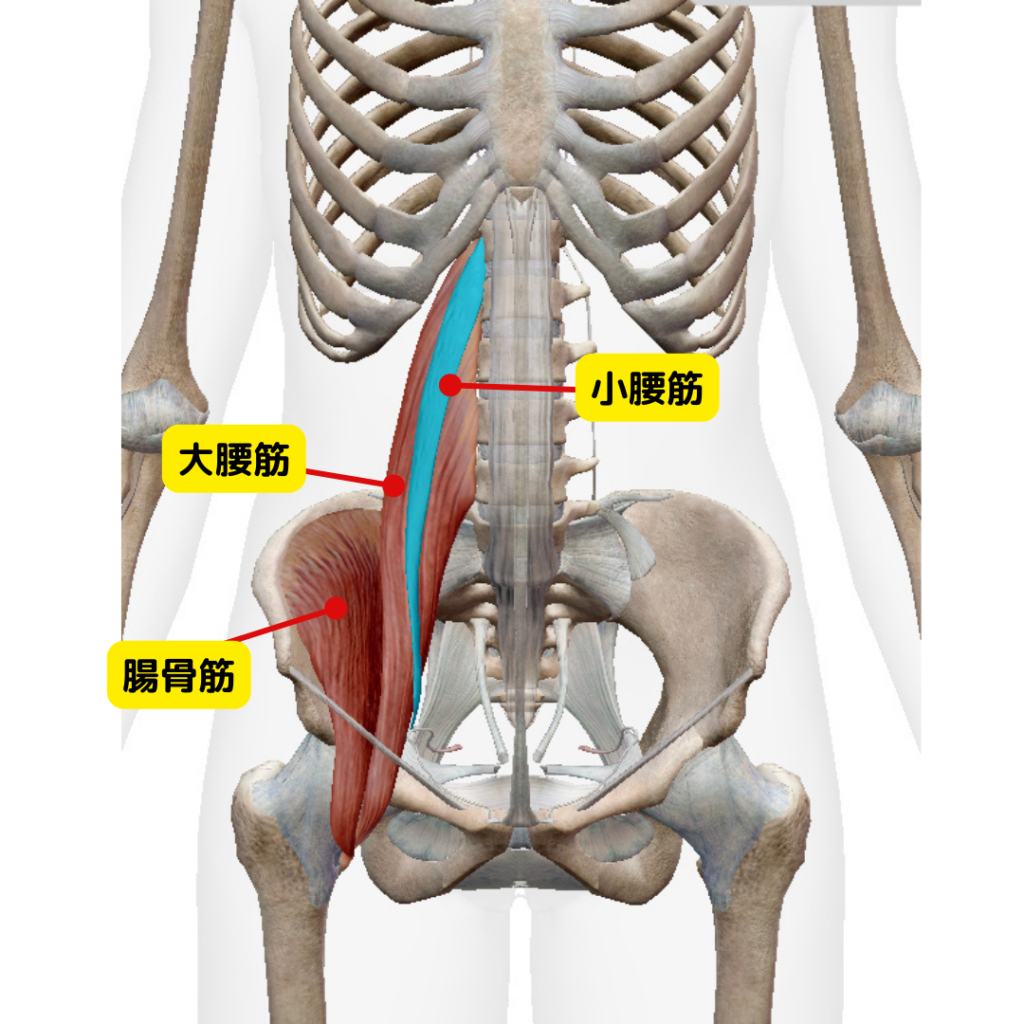

ターゲット:腹横筋、腸腰筋

❶うつ伏せになり足は骨盤幅にする

❷肘が肩の真下にくるように前腕を床につける

❸前腕、肘、つま先を床につけて体を持ち上げる

❹30-60秒×2セット

☑︎ 頭から踵が一直線になるように意識

☑︎ 腹筋を中心に全身に力を入れる

☑︎ アゴが上がらないように

☑︎ 手をぎゅっと握らない

普段の生活であまり使われていないお腹の筋肉。週1回でも継続することで成果が出てきます。ぜひ動画を見て実践してください。

■ まとめ

腹筋のトレーニングは地味なものが多いですが、見た目以上に辛いものです。燃え尽き症候群にならないよう、週1回から始めて継続していきましょう。正しい知識をつけて効果的にボディメイクしていきましょう!

パーソナルトレーニングジムでは、プロのトレーナーからその人に合った教科書には書いていない個人に合わせたプログラムが提案でき効果的にボディメイクができます。

TCFIT PRIVATE GYM(ティーシーフィットプライベートジム)では、トレーニングやダイエット、姿勢など身体のケアに関する情報をブログやinstagramにて発信しております。

興味のある方はぜひ参考にしてください。

プライベートジムTCFIT

代表トレーナー 千葉

ダイエットや追い込むだけのパーソナルトレーニングだけではなくストレッチや筋膜リリース、コーディネーションなど姿勢改善にも力を入れています。

身体の本質から整えて目的の身体作りをサポートします。

酵素ファスティングコースもあり身体の内側からもキレイになれる西麻布にある隠れ家的プライベートジムTCFIT。